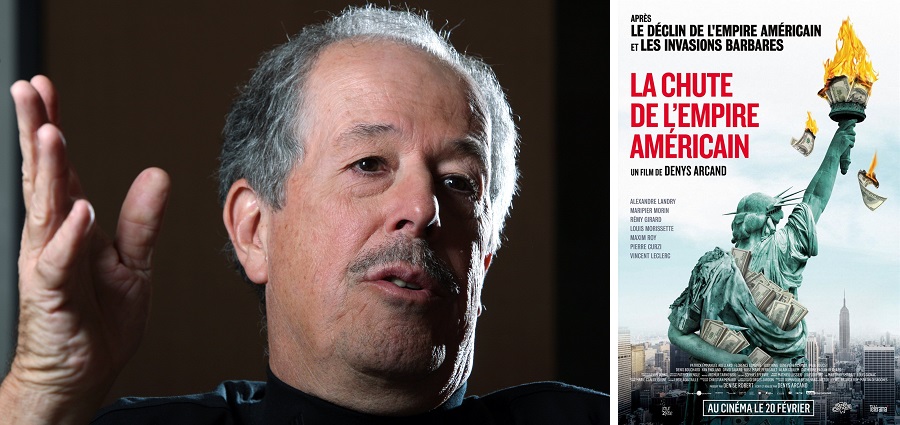

Conteur jovial à la vue perçante, Denys Arcand analyse la société avec une précision clinique et livre des constats doux-amers sur son évolution. Entre polar et comédie, "La Chute de l'Empire américain", nouvel opus de sa trilogie (après "Le Déclin de l'Empire américain" et "Les Invasions barbares") teinté de philosophie, fait mal à la conscience. Rencontre.

À quel moment avez-vous choisi la tonalité de votre nouveau film La Chute de l'Empire américain ?

à lire aussi : "La Chute de l’Empire américain" : Denys Arcand, troisième claque

Denys Arcand : Je ne sais jamais quel film je vais commencer quand j’en termine un ! Là, il s’était produit une espèce de règlement de comptes à Montréal : un chef de gang noir avait été abattu pour avoir prêté allégeance au "mauvais" leader de la mafia calabraise. Ce chef de gang avait une fausse boutique de mode dans le centre de Montréal, qui en fait était une banque : rien que dans la section ouest de Montréal, son commerce récoltait cinq millions de dollars par mois et lessivait l’argent. Dans mon film, on a la récolte de deux mois. Le patron de la mafia calabraise a décidé de l’exécuter, et il y a plusieurs morts. Ça a été extrêmement violent, d’autant que ça s’est passé à midi et demi en plein milieu de rues passantes.

J’ai pris des notes, j’ai rencontré un inspecteur de police mêlé à l’histoire et j’ai commencé à m’intéresser à la manière dont on pouvait faire sortir cet argent du pays. Car si on l’enterre, il ne rapporte pas : il faut le sortir du pays, le blanchir. Tout le monde a toutes sortes de stratagèmes pour cela. Un départ très violent est très intéressant pour un cinéaste : mes premiers films dans les années 1960 étaient des thrillers, c’était très agréable à tourner. Alors, quand comme moi on a tourné des films intellectuels, on a envie de se reposer !

Mais La Chute de L’Empire américain reste un film intellectuel et philosophique !

(rires) Je ne le renie pas ! Mais le cadre du thriller est comme celui de la tragédie, avec ses vers de douze pieds et ses cinq actes : il ne faut pas perdre vue l’argent ni les policiers. Tout le monde va chercher le méchant. Ça fait une structure très agréable, même si elle est contraignante ; même si les personnages s’arrêtent pour dire que Sartre était un imbécile parce qu’il était stalinien et qu’il défendait Pol Pot à la fin de sa vie ! Le film se fait, on est pris dans la logique…

Le titre de travail était Le Triomphe de l’argent, et j’ai me suis questionné sur le titre parce que les gens avaient des difficultés à le retenir et d’autres disaient que l’argent les emmerdaient. Finalement, je me suis résolu à le rattacher aux autres. Parce que ça parle aussi de la société et de l’époque dans laquelle on vit.

C’est assez insolite de signer une trilogie cohérente avec des films aussi dissemblables…

En effet : il n’y a pas de continuité, les mêmes acteurs jouent d’autres rôles, c’est totalement illogique ! Je fais toujours le même film : je raconte la société dans laquelle je vis et ma vie au fur et à mesure que je vieillis.

À 40 ans dans Le Déclin de l’Empire américain, il était question des désarrois amoureux et des changements de mœurs par rapport aux années 1960 où tout le monde couchait avec tout le monde ; à 60 ans dans Les Invasions barbares, je parlais des gens qui commençaient à mourir autour de moi : mes parents, mon frère. Ici je me suis dit : c’est possible de tuer pour du fric ? Il ne reste plus que ça, tout devient des questions de fric…

Et vous y avez retrouvé vos amis ?

Comme je jouis d’une grande liberté, je prends les acteurs que je veux, ce sont mes copains C’est agréable et ça me permet de mieux fonctionner. Dans ce film, j’avais deux débutants, Alexandre Landry et Maripier Morin, qui eux me demandent beaucoup de travail : il faut que je sois très impliqué, proche d’eux, si j’ai des corrections à faire sur chaque phrase. Je leur enseigne à jouer.

Pierre Curzi et Rémy Girard, je n’ai même pas besoin de leur parler, je me repose sur eux et je consacre tout mon temps à mes jeunes tourtereaux. Bergman avait Erland Josephson, Ford avait John Wayne… Pierre et Rémy sont mon alter ego, les deux à la fois. Même si ça a dû être dur pour Pierre, qui est un idéaliste, à l’opposée du personnage qu’il joue : il a même été député !

Ici, si l’on suit votre raisonnement, c’est donc la société qui est morte ?

Oui. Exactement. C’est Le Déclin… trente ans plus tard. Les temps ont changé. Autrefois, ce qui était important pour les parents, c’était de mener une bonne vie pour avoir une bonne place au ciel – « mériter sa place au ciel » comme disait ma mère, catholique fervente. Chez les émigrants, leur vie était entièrement dévouée à leurs enfants : ils voulaient qu’ils réussissent.

Quand on a déménagé du Québec pour venir à Montréal – qu’ils détestaient –, mes parents se sont fait suer toute leur vie pour que nous allions dans les meilleurs collèges, à l’université… Leur vie était un long sacrifice. Ils étaient au PS, ils croyaient à l’avènement d’une société sans classe, combattant les inégalités, dans l’attente du Grand Soir ; que les gens seront payés selon leurs besoins… Il n’y a plus rien de cela.

Même dans mon propre métier. Maintenant, c’est : combien avez-avez-vous fait d’entrées la première semaine ? Combien Houellebecq a-t-il vendu d’exemplaires ? Combien Warhol a-t-il été vendu ? Fera-t-il 10 millions de plus à la prochaine vente ? La valeur refuge est l’argent et, donc, il faut faire un film sur l’argent…

Et sur ceux qui n’en n’ont pas…

Dans notre cas, ce qui est le plus tragique ce sont les Inuits, qui sont en plus acculturés ou plutôt « décervelés ». La solution serait de leur donner un refuge… alors qu’ils sont dans leur pays, et qu’ils ont subi un génocide. Leur culture était basée sur la chasse au harpon au phoque et à l’ours blanc, avec des kayaks en peau de phoque et en os de baleine. Comme il n’y a plus beaucoup d’ours ni de phoque, que les glaces fondent, c’est sûr que c’est plus pratique d’avoir un bateau en métal avec un moteur. Mais ils deviennent esclaves du moteur, des carabines ; ils doivent de l’argent aux banques.

Dès que vous mettez le doigt dans l’engrenage, tout disparaît : plus de structure familiale, plus d’igloos mais des maisons chauffées et isolées au pétrole qui vient de Montréal. Donc ils boivent, et leur taux de suicide est plus élevé que dans le reste de la population. Et si jamais ils viennent à l’hôpital de Montréal pour des raisons humanitaires, à leur sortie comme il y a peu de structures d’accueil, ils restent dans la rue et mangent dans les poubelles plutôt que retourner chasser des phoques.

Votre personnage principal n’est pas Inuit, mais il est aussi à sa façon isolé…

Oui, il est jeune, beau, avec un doctorat en philo mais il n’y a pas un emploi disponible : les baby-boomers les occupent tous à l’université. « Être livreur gagne plus » dit-il. Il se trouve trop intelligent pour réussir. Mais tout le film nie son raisonnement : quand elle ne sait pas quelque chose, une personne intelligente va l’avouer. Seul un crétin sera sûr de lui et aura un avis sur tout. Devant 12 millions de dollars, lui va rechercher des gens qui connaissent l’argent.

Comment avez-vous retracé les circuits empruntés par l’argent et ses arcanes ?

Les grands financiers vont trouver que j’ai beaucoup simplifié ! Car il y a de multiples façons de maquiller pour envoyer de l’argent en Suisse ou ailleurs sans qu’on puisse jamais le retracer. Des îles Caïman aux îles Vierges anglaises, puis aux Seychelles, Hong Kong, Macao en revenant par les îles anglo-normandes, Londres, Zurich….

Je ne suis pas journaliste. Je suis connu au Québec, j’ai une bonne réputation. Les gens savent que s’ils me parlent, ça ne sera pas dans le journal, mais que ça paraîtra sous une autre forme dans deux, trois ou quatre ans joué par des comédiens dans un contexte non identifiable. Souvent, ils sont honnêtes et me disent des choses – pas tout –, mais assez pour que je puisse faire un film.

Il en va de même pour la police. Je suis allé voir mon ami commissaire. C’est lui qui m’a expliqué que dans le quartier noir, si une femme ouvre la porte, c’est la femme policier qui devra lui parler et que l’homme se mettra en retrait. C’est pour cela que très souvent les policiers travaillent en duo mixte. Le seul truc pour lequel les hommes n’aiment pas être avec une femme, c’est lorsqu’il y a des bagarres dans un club de nuit : si la policière ne sait pas se défendre, elle sera plus tentée de prendre son arme. Et si elle tire, ce sera la merde pour les trois prochaines années, parce que c’est enquête après enquête devant la commission de déontologie policière, devant le tribunal…

Comment avez-vous imaginé l’impressionnante séquence de torture entre les gangsters ?

Ils sont très violents, surtout entre eux. Ça peut-être n’importe comment : casser une jambe avec une batte de base-ball, tirer une balle dans les couilles – ce qui est douloureux semble-t-il ! Dans ma vie personnelle, j’ai eu plusieurs luxations à l’épaule, et je me suis souvenu de dessins de Robert Antelme qui était prisonnier à Auschwitz. Les SS faisaient ça couramment le matin, parce que c’est très rapide et que ça n’utilise pas d’arme à feu ni de couteau ni de pince : il suffit d’avoir des menottes, de lancer un câble et de tirer et les bras s’arrachent. J’avais été frappé par ces dessins.

Parmi les cinéastes québécois, vous faites figure d’exception en n’étant pas parti de l’autre côté de la frontière…

J’ai travaillé une seule fois pendant 4 ou 5 mois sur une adaptation possible du Déclin… Paramount avait pris une option, ils m’avaient donné un excellent co-scénariste pour se rendre compte que le film n’aurait pas été bon. Mais la relation que j’avais avec eux était très sympathique.

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, le vice-président de Paramount était très honnête, très franc : « Si on le refait, ça va être moins bon que le vôtre. Comprenez bien une chose. Ici, nous ne faisons pas de cinéma : nous faisons de l’argent. Le cinéma, il est fabriqué en Europe, au Japon, peut-être dans votre pays. Nous sommes une division de Gulf+Western, et quand notre président va à New York tous les 3 mois, il faut que notre bilan soit aussi bon que celui des responsables des assurances, du pétrole, des hôtels. » C’est la tragédie d’Hollywood : il y a des gens d’un talent et d’une culture folle, qui ont tout vu. On n’a pas idée de leur culture et de leur malheur. C’est un autre pays, un autre code…