Lundi 28 mars 2022 Narrant une reconstruction après un traumatisme, "En corps" peut se voir comme un conte de la résilience mais aussi comme une nouvelle tentative de Cédric Klapisch de capturer le geste et le temps pour conserver une trace éternelle du mouvement sur...

Cédric Klapisch : « On est tous des anonymes »

Par Vincent Raymond

Publié Mardi 10 septembre 2019 - 1638 lectures

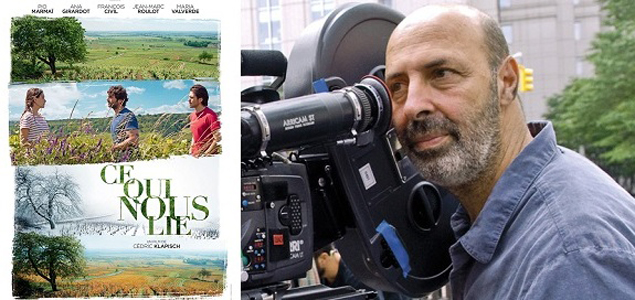

Photo : ©Emmanuelle Jacobson - Ce qui me meut

Deux Moi

De Cédric Klapisch (2019, Fr, 1h 50) avec Ana Girardot, François Civil...

Renouant avec deux des comédiens de "Ce qui nous lie", Cédric Klapisch revient dans la foule des villes pour parler… de solitude. Un paradoxe qu’il explique volontiers alors que sort en salle son "Deux moi".

D’où vient cette idée de mélanger en un seul film thérapie et drame existentiel ?

à lire aussi : "Deux moi" : seuls two par Cédric Klapisch

Cédric Klapisch : Un scénario est toujours un mélange d’idées. Là, il y avait le désir d’une sorte d’hommage à ma mère, psychanalyste à la retraite. Il y a 6 ou 7 ans, elle redoutait le moment où elle aurait son dernier patient. Je me suis interrogé sur ce qu’était son métier.

Dans le même temps, je me demandais si une histoire où deux personnes célibataires ne se rencontrant qu’à la fin d’un film pouvait marcher : comme je ne n’en avais jamais vu, j’ai essayé. C’est intéressant de prendre deux personnages un peu au hasard dans la grande ville et d’essayer d’être précis sur cette idée des "deux moi" : on va assez loin dans l’intime de chacun, à l’inverse des "romantic comedy". Ça décale un peu le sujet puisqu’ici on parle d’avant la rencontre.

Il y a beaucoup de réminiscences de Chacun cherche son chat — pas seulement parce qu’un chat fait du lien social et par la présence de Garance Clavel ou Renée Le Calm au générique. Ici aussi, vous vous interrogez sur ce que c’est qu'être dans un quartier aujoud’hui à Paris…

Ce n’est pas tout à fait le même sujet même si c’est proche : dans Chacun cherche son chat, le personnage de Garance Clavel comprenait qu’elle était seule parce qu’elle perdait son chat. Ça la mettait face à un manque plus profond. En rencontrant des gens de son quartier, elle se rendait compte qu’avant elle était seule et qu’elle ne connaissait personne. Ce n’est pas complètement le même sujet, même si c’est proche.

Quant à Renée Le Calm, j’ai assisté à son enterrement en juin. Son petit-fils m’a dit : « elle était anonyme, merci de ne pas l’avoir laissée anonyme ». Je pense que le cinéma essaie de sortir les gens de l’anonymat. Et c’est un peu ce qu’il y a dans les deux films : on est tous des anonymes, que l'on soit un agriculteur dans les Alpes ou au centre de la France ou dans des villes où, de façon assez différente, on est isolé par l’anonymat et le fait qu’il y ait beaucoup de gens autour. Bizarrement, cette solitude dans les grandes villes peut être plus dure. C’est certainement le sujet des deux films, en tout cas.

L'avez déjà éprouvée ?

Pas tellement – c’est bizarre, hein ? Je suis né à Paris, contrairement au personnage de François Civil qui vient de province. Sa solitude est liée au fait qu’il n’a pas encore investi un cercle de gens autour lui. Moi j’ai toujours été à Paris, avec des copains, une vie sociale assez remplie, je ne me sens pas seul…

Même lorsque vous étiez à New York ?

Si, quand j’étais étudiant… Il y avait cette solitude d’être d’un Français dans New York, parce que j’étais assez accroché aux gens qui étaient dans l’école avec moi… Il y avait une petite famille qui s’était fabriquée, qui ressemblait assez à L’Auberge espagnole. C’est intéressant : quand on est étranger dans une ville, systématiquement on devient très proches des gens qui sont eux-mêmes des migrants.

Cet épisode a duré deux ans quand même. Et quand je suis revenu en France, je me suis rendu compte à quel point il y avait un socle de gens autour de moi : la famille, le cercle des amis…

Vous faites également une critique de l'usage des réseaux sociaux dans les rapports amoureux…

C’est très paradoxal parce que je suis très consommateur des réseaux sociaux, et j’aime ce qu’ils apportent – comme Instagram, par exemple. Mais je vois aussi leur effet pervers. Au début, on s’était dit que Facebook serait formidable parce que les gens allaient pouvoir s’exprimer, que ce serait la démocratie participative… Comme les Gilets jaunes, une manière de faire de la politique autrement, en se parlant par Facebook, en fabriquant des groupes échappant aux syndicats, aux partis politiques… On a cru dans un premier temps que les réseaux sociaux échappaient à une espèce de pouvoir dictatorial, mais – on l’a vu dès les Printemps arabes – les dictatures entrent par la fenêtre, avec leur esprit de récupération.

Pour appliquer cela à la rencontre amoureuse, avant d’écrire le scénario, je me suis documenté auprès de psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes. Beaucoup de leurs patients étaient des victimes directes des réseaux sociaux – donc en ce moment, ils vivent beaucoup des réseaux sociaux (rires). Ça fabrique de la paranoïa, de la jalousie, de l’aigreur, de la dépression… C’est quand même étrange que ce soit sensé apaiser les crispations – ou en tout cas créer du lien entre les gens – et que ça crée des choses négatives.

En avez-vous parlé avec des trentenaires ?

Oui, parce que je n’ai jamais fait Tinder. Je pense que je serais devenu dingue à 20 ou 30 ans avec ça (rires). J’ai parlé avec des gens de 30 ans – plus de filles que de garçons, d’ailleurs. L’une, qui sortait d’une famille très protectrice, me disait qu’elle avait échappé à sa timidité en rencontrant plein de mecs. Ça l’avait libérée. En revanche, dans un deuxième temps, elle est devenue addict : elle en parlait comme de la drogue. Ça peut être bon mais faut savoir doser.

Le film présente d’autres témoins des temps contemporains ou de la modernité, que l'on ne voit pas mais que l'on entend : les trottinettes. C’est la première fois dans un film français qu’on les entend à ce point…

C’était une des choses dont j’ai parlé au monteur son : de la même façon que j’ai essayé de montrer les nouveaux quartiers parisiens, il y a de nouveaux sons. Il ne les avait jamais entendues et après, il avait l’impression de les entendre partout (rires). Je ne sais pas si elles vont disparaitre dans les deux ans qui viennent, mais on les entend beaucoup.

Comment définiriez-vous le personnage de Simon Abkarian, l’épicier du quartier ? Comme la bonne fée, le génie des contes orientaux ?

C’est un peu tout à la fois. Le monde entier est dans sa boutique : toutes les régions de France, des trucs grecs, italiens, arabes… Et c’est le représentant de la convivialité dans un monde moderne qui ne l’est plus. Et dans ce monde qui fabrique du froid, il faut des gens comme l’épicier ou les psy qui essaient de revenir à la convivialité, à la manière de se parler ou se connaître entre nous.

Sa fameuse phrase « c’est pas vous, ça » en parlant du pesto ou du curry, c’est l’idée que lui va connaitre son client ; du coup, il aura une action différente des algorithmes qui disent d’acheter. Il est un représentant de la chaleur humaine et une bonne fée.

Votre mise en scène joue de l’alternance entre la distance et la proximité…

Le film est construit sur différentes échelles : une échelle large quand on voit des vues larges de Paris et plein de petites fenêtres avec des gens qui habitent, et puis des choses très précises à l’intérieur. Il y a Rémy dans l’entrepôt, Mélanie qui étudie les bactéries, avec toujours un discours sur l’infiniment grand et l’infiniment petit et le fait que l’on passe d’une échelle à l’autre en regardant des choses très petites ou au contraire très larges, un peu globales.

À propos de proximité, avez-vous eu la tentation de finir autrement que sur le contact entre les "deux moi" ?

Oui, et quand le monteur a fait le premier montage, il a arrêté avant qu’on les voie danser. C’était très fort et c’était horrible (rires). On ne les voit pas beaucoup ensemble, moins de 30 secondes, mais je peux vous dire que si elles n’y étaient pas, ce serait dur. En plus il n’y eu qu’une prise qui fonctionnait, avec un sourire à la fin.

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Mercredi 30 mars 2022 Mercredi, jour de sorties en salles : voici notre sélection des films à voir à Grenoble cette semaine.

Mardi 1 mars 2022 Pour faire cesser les coups de son mari, une fan de kung-fu s’initie auprès d’un maître. Mabrouk El Mechri signe une proposition culottée (et forcément clivante) mêlant son amour du cinéma de genre à son intérêt pour les personnages déclassés. Un...

Mardi 10 septembre 2019 Comment deux trentenaires parisiens confrontés à leur solitude et leurs tourments intérieurs s’évitent avant de se trouver. Cédric Klapisch signe ici deux films en un : voilà qui explique qu’il soit un peu trop allongé, pas uniquement à cause...

Mardi 2 avril 2019 De Hugo Gélin (Fr-Bel, 1h58) avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe…

Lundi 25 février 2019 Sous une identité d’emprunt, une quinquagénaire délaissée noue, grâce à Internet, une liaison avec un vingtenaire, retardant sans cesse le moment de la rencontre. Une trouble romance à distance magnifiquement interprétée par Juliette Binoche...

Mardi 26 février 2019 Déjà impressionnant dans "Le Chant du loup" en salle depuis la semaine dernière, François Civil poursuit sa démonstration en jouant la victime d’une séduction aveugle ourdie par Juliette Binoche dans "Celle que vous croyez" de Safy Nebbou. Entretien...

Mercredi 20 février 2019 Auteur et scénariste de la série BD et du film "Quai d’Orsay", Antonin Baudry s’attaque à la géopolitique fiction avec un thriller de guerre aussi prenant que documenté, à regarder écoutilles fermées et oreilles grandes ouvertes. Rencontre avec le...

Lundi 18 février 2019 de Antonin Baudry (Fr, 1h55) avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz…

Mardi 12 décembre 2017 de Clara & Laura Laperrousaz (Fr., 1h35) avec Ana Girardot, Clément Roussier, Agathe Bonitzer…

Lundi 12 juin 2017 D’une vendange à l’autre, une fratrie renoue autour du domaine familial… Métaphore liquide du temps et de la quintessence des souvenirs précieux, le (bon) vin trouve en Cédric Klapisch un admirateur inspiré. Un millésime de qualité, après une série...

Mardi 13 juin 2017 On a rencontré le fameux réalisateur qui, avec "Ce qui nous lie", livre un beau drame familial autour du vin.

Mardi 29 mars 2016 de et avec Igor Gotesman (Fr., 1h42) avec Pierre Niney, François Civil, Margot Bancilhon, Idrissa Hanrot…

Mardi 17 mars 2015 À cause d’une imposture littéraire devenue succès de librairies, un jeune auteur est entraîné dans une spirale criminelle. Yann Gozlan signe une réussite inattendue du thriller hexagonal, avec un Pierre Niney excellent en héros négatif.

Christophe...

Mercredi 12 novembre 2014 De Cédric Anger (Fr, 1h51) avec Guillaume Canet, Ana Girardot…

Vendredi 29 novembre 2013 De Cédric Klapisch (Fr, 1h54) avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France…

Mercredi 9 mars 2011 De Cédric Klapisch (Fr, 1h45) avec Karin Viard, Gilles Lellouche…

Vendredi 15 février 2008 de Cédric Klapisch (Fr, 2h10) avec Romain Duris, Juliette Binoche, Fabrice Luchini...