Mardi 1 mars 2022 Comme la plupart des festivals, Les Chants de Mars ont connu une édition annulée (2020) et une en ligne (2021), forcément en demie teinte. (...)

Cannes, jours 5 et 6 : La pesanteur et la grâce

Par Dorotée Aznar

Publié Mardi 17 mai 2011 - 4905 lectures

The Artist de Michel Hazanavicius. The Tree of life de Terrence Malick. L’Apollonide, souvenirs de la maison close de Bertrand Bonello.

La compétition cannoise a passé une vitesse entre dimanche et lundi, grâce notamment au magnifique nouveau film des frères Dardenne Le Gamin au vélo, dont on vous parle ici dès sa sortie mercredi, faisant oublier quelques ratés au démarrage (Sleeping beauty ou Polisse, même si ce dernier a été bien accueilli par la très chauvine presse française).

Certes, cette montée en puissance ne fut pas sans déception. La plus notable, c’est celle de The Artist de Michel Hazanavicius. Film muet à la manière des pionniers américains qui met en abyme son principe dans son intrigue (Georges Valentin, comédien star du muet, est balayé par l’apparition du parlant), The Artist commence fort. Le pastiche de muet devient un film dans le film, mais quand l’écran s’élargit et révèle la salle de cinéma dans laquelle les spectateurs découvrent la dernière comédie de Valentin, il n’y a toujours pas de sons ou de dialogues, juste de la musique et des cartons en anglais. Hazanavicius réussit par l’humour et la distanciation à justifier ce qui est avant tout un exercice de style et un caprice de cinéphile fétichiste. Plus tard, une autre belle idée montrera le making of d’un autre film tourné par Valentin ; la succession des prises à l’écran produit un effet indéniablement burlesque, et permet à Jean Dujardin de sortir un abattage comique irrésistible. Mais assez vite, le film piétine dans son concept, la faute à un scénario qui se contente de reprendre les archétypes et péripéties des films de l’époque. Si Hazanavicius est un artisan brillant, appliqué, capable de se sortir par le haut d’une idée pour le moins casse-gueule par sa foi presque exclusive dans les capacités du cinéma, il n’est pas encore un auteur, et on mesure ce que Jean-François Hallin avait apporté aux deux OSS 117 (une réjouissante satire du monde contemporain cachée derrière les codes du cinéma d’espionnage vintage).

La France a aussi envoyé cette année en compétition un de ces films qui font la joie d’un quarteron de critiques hexagonaux, tout heureux d’y trouver une matière à glose illimitée, tandis que l’ensemble de la presse étrangère se paie notre figure et celle de nos cinéastes prétentieux jusqu’à la moelle. Le gagnant cette année, c’est l’incunable Bertrand Bonello et son Apollonide, Souvenirs de la maison close. Bonello représente le chef de file de ce que l’on appelle le cinéma français couillon, famille dans laquelle on trouve pêle-mêle Serge Bozon, Axelle Ropert, Christophe Honoré dans ses mauvais jours et Pascale Ferran, même si elle a la prudence de toujours regarder du côté du mainstream, dissimulant ainsi le trop-plein d’intentions évidentes de ses films. Ferran fait d’ailleurs une apparition vocale dans L’Apollonide, apportant la touche foucaldienne à une œuvre qui déborde de vouloir-dire, et manque de spontanéité dans sa mise en scène. Bonello cherche pourtant à faire de cette chronique d’un bordel à la charnière des XIXe et XXe siècles un geste viscéral de cinéaste, mais il est rattrapé par son incapacité à oublier ses références et son rapport exclusivement cérébral à ses images. La chair est triste dans L’Apollonide, et Bonello a vu tous les films. Le prologue à lui seul arrive à sampler (car le cinéaste, tels les musiciens électro, ne fait que prélever dans les films des autres des images qu’il greffe en dépit du bon sens au milieu des siennes) Lost Highway, Crash et Ténèbres. Le reste est à l’avenant, et il y a quelque chose d’agaçant à voir ce cinéaste bassement auteurisant se mesurer sans vergogne à des cinéastes infiniment plus talentueux que lui. La fascination qu’il voudrait faire naître face aux cérémoniaux de la prostitution, son désir de trouver un ton quotidien dans les dialogues, sa manière de chercher la transparence entre l’époque évoquée et la France d’aujourd’hui (la maquerelle en chef jouée par Noémie Lvovsky va jusqu’à demander à ses employées de «travailler plus», et l’irruption dans le harem de la jeune Pauline, qui n’est là que pour l’argent et une hypothétique carrière, se veut une confrontation très contemporaine entre l’éthique d’hier et l’arrivisme contemporain), tout cela est absolument raté, envahi par des idées stupides et arrogantes (la danse sur fond de pop music, la séquence où une des prostituées improvise puis traduit son dialogue en japonais). À la limite, le film arrive à trouver son rythme quand il se contente de regarder ses personnages (et ses actrices) sans chercher à les déborder par un discours surplombant et un fatras de cinéphilie mal digérée. Mais cela ne dure qu’un temps : le basculement dans la tragédie fait resurgir tout ce que le film avait de pire.

Le lendemain de cette projection triste à pleurer, c’était le moment de découvrir enfin The Tree of life de Terrence Malick. On s’attendait à être déçu après une si longue attente. Mais quelques heures après la séance, le doute n’était plus permis : Malick vient d’ajouter un chapitre immense à son œuvre philosophique et cinématographique, avec ce film en état de grâce, tellement ambitieux et plein qu’il semble se situer en dehors de toute catégorie (et de toute compétition : ce sera la Palme ou rien). Tree of life raconte le destin d’une famille américaine typique, presque un chromo naïf : le père (Brad Pitt, génial) et la mère (Jessica Chastain, grande révélation qui a aussi impressionné dans un autre bon film cannois vu ce week-end, Take shelter) sont beaux et intelligents, les trois enfants ont la vie douce et belle. Mais le drame frappe : un des frères meurt à 19 ans, et la mère se consume dans le chagrin, le père dans l’amertume, le cadet dans la culpabilité.

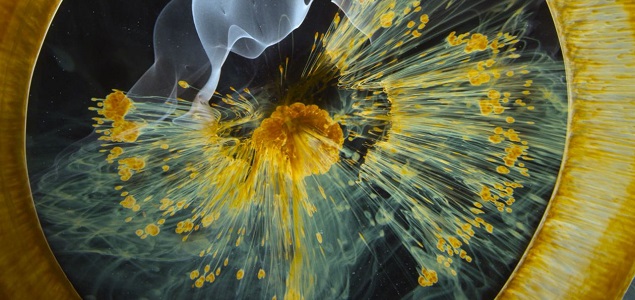

C’est ainsi que commence le film, mais passée une vingtaine de minutes symphoniques faites de fragments d’images et de voix-off méditatives typiquement malickiennes entrecoupées de flash-forward sur un Sean Penn hébété, hantant des immeubles de verre dans l’Amérique d’aujourd’hui comme le dernier homme conscient de l’imminence d’un désastre, le cinéaste reprend son film à zéro. Année zéro au sens strict : il raconte la création du monde, le big bang, la naissance et la disparition des dinosaures… Revenu dans la famille par un raccord qui n’est pas sans rappeler l’os et le vaisseau spatial de 2001, Malick va alors laisser le temps flotter, racontant son histoire linéairement mais sans aucune concession au récit hollywoodien. Tree of life, comme ses précédents, est un film écrit au montage, le tournage n’étant qu’un gigantesque chantier pour capter l’élan vital qui est le vrai sujet traversant toute son œuvre. Sur ce point, jamais Malick n’était allé aussi loin : les enfants sont si spontanés, si naturels, si vrais à l’écran, qu’on n’a jamais l’impression qu’ils jouent un rôle.

L’élan vital est ce qui relie les trois parties de Tree of life, mais son thème central n’est rien d’autre que Dieu. Ce qui surprend et enthousiasme ici, c’est que l’interrogation transcendantale se commue en cours de route en un regard sur les conséquences les plus intimes de l’acte de foi. Pour Malick, croire en Dieu, c’est se condamner à plus ou moins long terme à la culpabilité, que ce soit envers cette force mystérieuse qui éprouverait notre foi en Elle (le film fait de nombreuses références au Livre de Job), ou dans la crainte de décevoir un père autoritaire. C’est l’autre réflexion passionnante de Tree of life : de la préhistoire à notre présent, Malick montre que la loi du plus fort est une constante terrifiante dont les mutations sont moins importantes que l’essence inchangée. Le dinosaure écrase son semblable (pour le protéger ou pour le tuer ?), le père force son fils à s’endurcir pour se faire une place dans le monde, l’homme urbain et moderne erre au milieu des symboles d’une technique ayant réduit l’humain au stade de fourmi travailleuse.

L’expérience proposée par Tree of life est difficile à décrire par des mots, surtout à chaud. Mais il faut souligner le lyrisme hallucinant que Malick et son compositeur Alexandre Desplat donnent à la première heure, puis l’extrême délicatesse avec laquelle le cinéaste recrée les sensations de l’enfance, comme un souvenir inoubliable mais parcellaire, des instants de félicité arrachée à la matérialité. On n’a pas fini de repenser et de reparler de Tree of life, bien au-delà du festival et de sa sortie, ce jour, dans les salles françaises.

Christophe Chabert

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Lundi 19 juillet 2021 OSS 117 continue ses “exploits“ en Afrique, où il échappe aux crocs des cocos comme des crocos et se trouve lesté d’un jeune partenaire… Un troisième volume en-dessous des deux précédents (Nicolas Bedos ne réalise pas tout à fait qu’il a pris la...

Mardi 11 février 2020 Le combat de personnages pour pouvoir survivre après la défection de leur public épouse celui d’un père pour rester dans le cœur de sa fille. Beau comme la rencontre fortuite entre Princess Bride et une production Pixar dans un film d’auteur...

Mardi 21 janvier 2020 Il était une fois Le Prince oublié le nouveau film que le réalisateur de OSS117, The Artist et The Search avait tourné avec Omar Sy et Bérénice Béjo. Mais avant (...)

Mardi 10 décembre 2019 L’inéluctable destin d’un paysan autrichien objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale, résistant passif au nazisme. Ode à la terre, à l’amour, à l’élévation spirituelle, ce biopic conjugue l’idéalisme éthéré avec la sensualité de la...

Jeudi 10 octobre 2019 C'est le film de Nicolas Bedos qui va ouvrir cette édition du Festival Lumière.

Mardi 11 juin 2019 Coppola en tête d’affiche, le retour de Ken Loach, des zombies et Bong Joon-ho. La première fournée d’annonce du Festival Lumière 2019 a été faite. Préparez vos coups de cœur !

Mardi 5 février 2019 Deux intrigantes se disputent les faveurs de la cyclothymique Anne d’Angleterre afin d’avoir la mainmise sur le royaume… Une fable historique perverse, où Olivia Colman donne à cette reine sous influence un terrible pathétique et Lánthimos le...

Mardi 12 septembre 2017 Une année à part dans la vie de Godard, quand les sentiments et la politique plongent un fer de lance de la Nouvelle Vague dans le vague à l’âme. Une évocation fidèle au personnage, à son style, à son esprit potache ou mesquin. Pas du cinéma juste ;...

Jeudi 31 août 2017 L’un des programmes les plus ambitieux de cette 9e édition du Festival Lumière (du 14 au 22 octobre prochains) n'a pas survécu à l’été : la première (...)

Mercredi 19 juillet 2017 Ne jamais s'ennuyer, jusqu'à la rentrée : voici nos sorties de l'été.

Mercredi 5 juillet 2017 Retour à une forme plus narrative pour le désormais prolifique Terrence Malick, qui revisite ici le chassé-croisé amoureux dans une forme forcément personnelle et inédite.

Mercredi 7 juin 2017 Le Festival de Cannes à peine achevé, le Comœdia nous titille en distillant chaque soir pendant une semaine un florilège de la sélection officielle, toutes (...)

Mardi 2 mai 2017 Jusqu’à présent, seuls les amateurs de space opera vénéraient le 4 mai, et ne manquaient pas une occasion de se souhaiter mutuellement un retentissant « May (...)

Lundi 9 février 2015 « Knight of cups » de Terrence Malick.

Mardi 6 janvier 2015 Cette odyssée dérisoire de deux pieds nickelés décidés à voler le cercueil de Charlie Chaplin creuse surtout la tombe de son réalisateur Xavier Beauvois, qui signe un film apathique à tous les niveaux, sans forme ni fond.

Christophe Chabert

Mardi 25 novembre 2014 De Michel Hazanavicius (Fr, 2h14) avec Bérénice Bejo, Annette Bening, Maxim Emelianov…

Mercredi 1 octobre 2014 Après avoir présenté en ouverture de l’édition 2011 The Artist, Michel Hazanavicius revient au festival Lumière avec son nouveau film, The Search, qui sera (...)

Jeudi 22 mai 2014 The Search de Michel Hazanavicius. Mommy de Xavier Dolan. Adieu au langage de Jean-Luc Godard.

Mardi 13 mai 2014 Après une édition 2013 dominée par un fort contingent franco-américain, les sélections du festival de Cannes 2014 sont beaucoup plus ouvertes sur les cinémas du monde, avec (déjà) des favoris et quelques outsiders que l’on va suivre de...

Mardi 26 février 2013 L’amour naissant et finissant, la perte et le retour de la foi, la raison d’être au monde face à la beauté de la nature et la montée en puissance de la technique… Terrence Malick, avec son art génial du fragment et de l’évocation poétiques,...

Jeudi 29 novembre 2012 Véritable casse-tête critique que ce film bicéphale de Miguel Gomes : une première partie ennuyeuse qui aligne les poncifs du cinéma d’auteur, une deuxième somptueuse en hommage aux grands mélodrames muets.

Christophe Chabert

Jeudi 8 mars 2012 La nouvelle édition des Reflets du cinéma ibérique et latino-américain propose une belle brochette de films issus d’une dizaine de pays, avec notamment une flamboyante délégation espagnole. Et quelques belles surprises venues d’ailleurs…

Christophe...

Dimanche 26 février 2012 De Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Michel Hazanavicius, Emmanuelle Bercot, Éric Lartigau, Alexandre Courtès, Fred Cavayé (Fr, 1h48) avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche…

Jeudi 16 février 2012 De Guy Maddin (Can, 1h34) avec Jason Patric, Isabella Rossellini…

Mercredi 21 décembre 2011 Sur la centaine de votants, on constate dans un premier temps que les tendances cinéphiles de l’année se confirment dans les grandes largeurs. Le match (...)

Mercredi 7 décembre 2011 Sous couvert d’un conte familial aux accents dickensiens, Martin Scorsese signe une œuvre ambitieuse et intemporelle, où il s’empare de la 3D pour redonner vie au cinéma des origines et à un de ses maîtres, Georges Méliès.

Christophe Chabert

Jeudi 6 octobre 2011 Hommage déférent et fétichiste au cinéma muet hollywoodien, le nouveau film de Michel Hazanavicius échoue à dépasser son maniérisme pour raconter une histoire forte et attachante, et la fantaisie de départ se transforme en cours de route en...

Jeudi 7 juillet 2011 Cela faisait longtemps que l’été cinéma n’avait pas proposé autant de reprises, rétrospectives et projections exceptionnelles, qui ne manqueront pas de se frayer un chemin au milieu des blockbusters en 3D. Revue des inratables de la...

Mardi 14 juin 2011 Coups de cœur / Pour compléter le beau programme de cette fête du cinéma, il convient de rappeler nos coups de cœur récents et toujours à l’affiche. D’abord, (...)