Jeudi 30 septembre 2021 Avec la disparition de Bertrand Tavernier au printemps dernier, l’Institut Lumière avait non seulement perdu son cofondateur, mais aussi le président de (...)

Comedy Nelson

Par Nadja Pobel

Publié Jeudi 26 septembre 2013 - 4130 lectures

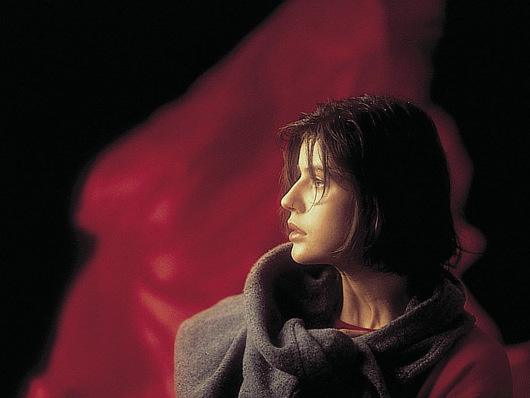

Photo : © Loll Willems

Le Président

Théâtre de la Croix-Rousse

ce spectacle n'est pas à l'affiche actuellement

Regarder la liste des metteurs en scène qui l’ont dirigé donne le vertige : Charlie Nelson a travaillé avec tous ceux qui ont fait le théâtre public ces trente dernières années en France. Il revient grimé en "Président" autocrate au Théâtre de la Croix-Rousse dans l’incandescente pièce de Thomas Bernhard mise en scène par Michel Raskine. Portrait. Nadja Pobel

Il avait bien une tante comédienne dans la troupe du TNP de Vilar pas encore délocalisé à Villeurbanne, mais «c’était une figure lointaine». Alors comment vient-on au théâtre quand on grandit à Nanterre, cité moins grise dans les années 70 qu’aujourd’hui mais déjà bien bétonnée ? En faisant rire les copains en improvisant Les Fourberies de Scapin au collège ? Charlie Nelson y arrivait, mais ça ne fait pas un métier ni même une passion. Un professeur de français l’amène au théâtre des Amandiers, si neuf qu'il n’est encore qu’un chapiteau. L’un des membres de l’équipe, François Salvaing (futur journaliste et écrivain) dirige alors un atelier de théâtre à la MJC de la ville dont Charlie Nelson devient un assidu. «J’aimais ce lieu de fantaisie, de rêves et de possibles qui me réconciliait avec le monde car je n'étais pas très bien dans ma cité et dans ma famille», confie-t-il. Pas encore acteur, il se cherche une voie professionnelle, s’oriente mal jusqu’à ce qu’un autre prof de français lui fasse rencontrer des comédiens.

A 17 ans, il décide de faire du théâtre mais, trop jeune pour passer le concours du Théâtre National de Strasbourg (TNS), il part quinze mois se «laver la tête» en Amérique du Sud. De ce voyage initiatique, il ramène des images qui lui servent encore maintenant dans son travail et décroche au retour son premier rôle payé. Il a 19 ans, tourne un an avec une compagnie à laquelle appartenait Michel Boujenah puis décide de tenter les concours. Il voudrait le TNS «pour son côté théâtre de l’est avec une troupe, de la dramaturgie, de la réflexion» et craint le Conservatoire parisien, trop élitiste ou individualiste. C’est pourtant les portes de ce dernier qu’il franchit en 1975, ne comprenant son "exploit" qu’aux larmes de joie qui ruissellent sur les joues de ses futurs acolytes de promo. «Je suis tombé à un bon moment, les anciens formateurs passaient la main à des plus jeunes, Antoine Vitez, Marcel Bluwal, Jacques Rosner, et j’ai su très vite que je ne voulais pas faire de théâtre de boulevard, j’étais très attiré par Vitez, qui a apporté une méthode de lecture qui ouvrait des horizons insoupçonnés sur les textes en montrant qu’on pouvait jouer Molière ou Marivaux autrement».

Haut du panier

Grâce à la ligne du Conservatoire sur son CV, Charlie Nelson travaille avec les plus grands metteurs en scène des années 80-90. Qu’importe que les styles de Christian Schiaretti, Jean-Louis Hourdin, Benno Besson, Georges Lavaudant, Jorge Lavelli, André Engel soient différents, il aime se balader dans ces univers, en n’appartenant à aucune famille tout en restant dans le théâtre public. «J’ai travaillé une semaine dans le théâtre privé, pas plus, car ce n’était pas ma place. Tout est poussiéreux, il y a la hiérarchie du vedettariat... Et puis l'idéologie politique y est différente. Si je ne pense plus, comme dans ma jeunesse, que le théâtre peut changer le monde, je sais qu’il a sa place dans l’éveil des consciences… Ca ne peut pas être qu’un amusement comme dans le privé», explique celui qui joua sous la direction de Jean-Pierre Vincent Le Silence des communistes.

Et il y a Matthias Langhoff, avec qui il a travaillé sept fois. «J’avais vu sa mise en scène de La Bataille d’Heiner Müller à une fête de l’Huma dans les années 70, puis son Marie Woyzeck aux Amandiers et ça a été un choc. C’était incroyable pour moi que ce théâtre-là existe, c’était un spectacle dont j’avais sûrement rêvé car je reconnaissais quelque chose». Sans aller sonner à la porte du grand metteur en scène franco-allemand, il se retrouve pourtant à jouer deux ans plus tard dans Le Roi Lear le rôle d’Edgar, fils légitime du Comte de Gloucester. «Ce fut un moment unique que je souhaite à tous les acteurs car ce spectacle tenait vraiment à cœur à Langhoff. Il a injecté une fièvre à son équipe, tout le monde était à 120% de ses possibilités, dans une folie technique», comme seul Langhoff sait en produire avec ses décors gigantesques. S’il tâte parallèlement des téléfilms et du cinéma (chez Salvadori, Chéreau, Leconte…), Charlie Nelson considère que le théâtre reste «la source» du métier d’acteur. Quoique Volker Schlöndorff le réconcilierait presque avec l’écran, lui qui l’a filmé dans un téléfilm sur Guy Môquet (La Mer à l’aube) en 2011 et dans Diplomatie (sortie annoncée en mars). «C’est un vrai bonheur de travailler avec lui, il donne sa place à chacun et ne laisse personne sur le bord de la route. C’est ce que devrait être le théâtre : une petite utopie».

Où est Charlie ?

Charlie Nelson n’est pas homme de troupe, mais il est fidèle, retrouvant à l'occasion des metteurs en scène dont il n’avait pas croisé la route depuis longtemps. C’est le cas de Michel Raskine. En 1993 ils avaient monté L’Epidémie et Un rat qui passe d’Agotha Cristof. En 2012, ils créaient (avec Marief Guittier) Le Président, sous chapiteau aux Nuits de Fourvière. L’histoire de ce couple d’autocrates réchappés d’un attentat anarchiste sonnait incroyablement juste, la peur s’instillant au sommet d’un pouvoir de pacotille bien que soi-disant inébranlable. Muet dans la première partie de la pièce, omni-parlant dans la seconde, Charlie Nelson y fait preuve de la virtuosité sans faille que réclame la langue cinglante de Bernhard, loin des intonations théâtralisantes ou de la logorrhée plaintive. Quand il en aura fini avec cette pièce, le comédien sera à l’affiche du Canard sauvage d’Ibsen cet hiver à la Colline à Paris. Aux manettes : Stephane Braunschweig. Encore une collaboration inédite !

Le Président

Au Théâtre de la Croix-Rousse, jusqu'au vendredi 11 octobre

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Vendredi 2 octobre 2015 Parfois, une très grande mise en scène fait entendre un classique comme pour la première fois. C’est le cas de ce ’"Godot" par Jean-Pierre Vincent. Un travail humble et de haute précision au service d’une œuvre-monstre. Nadja Pobel

Mardi 2 juin 2015 Toujours plus internationale et comptant 8 créations et 9 co-productions, la nouvelle saison des Célestins, au cours de laquelle sa co-directrice Claudia Stavisky se mesurera au très caustique "Les Affaires sont les affaires" de Mirbeau, s'annonce...

Mercredi 28 août 2013 On en sait désormais un peu plus sur la programmation du festival Lumière 2013 où, faut-il le rappeler, Quentin Tarantino sera à l’honneur. Bergman, Verneuil, Ashby, des films noirs rarissimes, des projections événements, des raretés restaurées et...

Jeudi 26 septembre 2013 Le pouvoir pour quoi faire ? Pour son retour aux Nuits de Fourvière, et en pleine période électorale (pas seulement en France !), Michel Raskine a l’audace de choisir la pièce cinglante de Thomas Bernhard, Le Président. À la hauteur de ce texte...

Lundi 26 mars 2012 Et voici la programmation complète (ou presque, tant elle est riche) des Nuits de Fourvière 2012 ! Certains événements étaient déjà connus, mais s’y ajoutent d’excellentes surprises, qu’elles soient musicales ou théâtrales… Christophe Chabert