Mercredi 8 septembre 2021 100 ans en plein Covid, 101 ans cette année. Enfin le TNP peut convoquer son histoire lors d’un mois de septembre dense et réjouissant. De Paris à Villeurbanne, de Firmin Gémier à Jean Bellorini, l’aventure du théâtre national populaire...

«Un rêve commun»

Par Nadja Pobel

Publié Lundi 3 février 2014 - 16136 lectures

Photo : © Christian Ganet

Le Roi Lear

TNP - Théâtre National Populaire

ce spectacle n'est pas à l'affiche actuellement

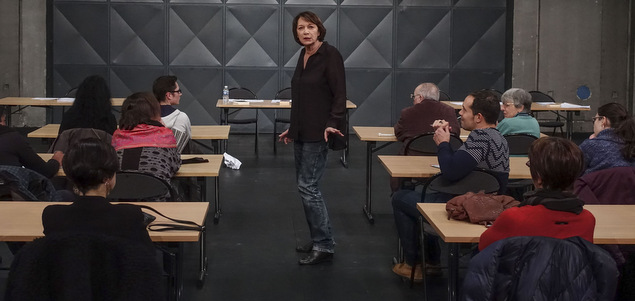

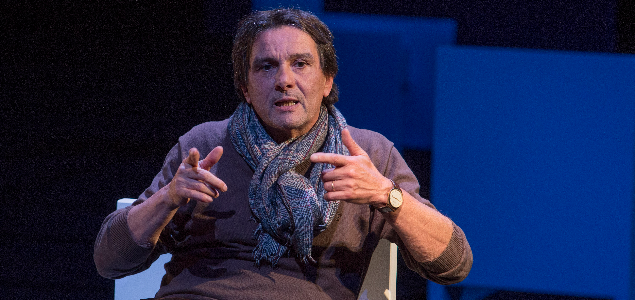

Six jours après la première du "Roi Lear", le metteur en scène Christian Schiaretti revient sur la genèse de ce qui pourrait être son dernier grand spectacle au TNP. Propos recueillis par Nadja Pobel

Comment Serge Merlin a-t-il intégré ce projet ?

Christian Schiaretti : Je le connaissais depuis longtemps. Nous nous croisions lors d’errances nocturnes vers la Closerie des Lilas, pas loin de chez lui, et avons tissé une relation très marquée par la poésie. J’ai été

le voir à propos de Ruy Blas pour être Don Saluste. Sa réponse fut drôle : «mais pourquoi je joue pas Ruy Blas ?». Il considérait qu’il ne devait ou ne pouvait jouer que les rôles éponymes. Il m’a donc proposé Lear.

Ce n’est pas moi qui cherchait un roi Lear, vous montez Le Roi Lear quand vous l’avez. Dans la dévotion que Serge peut avoir vis-à-vis d’un texte (il vit à l’hôtel de façon monacale), j’avais là un roi Lear absolument possible, donc j’ai accepté. Il y avait dans mon souhait et ma motivation un autre larron important : Yves Bonnefoy. C’est Merlin qui a fait ce choix, mais je n’en aurais pas fait un autre. Sa traduction date de 1964, mais elle est totalement contemporaine et n’a pas besoin de faire des allusions lourdingues à la réalité pour que l’on comprenne bien que l’on croit vivre dans un monde d’avenir alors qu’il est ultra libéral et réactionnaire. C’est beaucoup plus progressiste d’aller chercher des auteurs comme lui, qui a constitué un agencement de signes qu’on appellera poésie, qui a sa propre cohérence, son éternité. Je ne suis donc qu’un exécutant de la trilogie Shakespeare-Merlin-Bonnefoy. Après, j’essaye de faire en sorte qu’on ne me reconnaisse pas trop d’une mise en scène à l’autre. Le point commun à mon travail – qui est d’ailleurs le discrédit qu’on peut jeter sur moi – est la clarification. Je n’ai jamais pensé que l’obscurité était la profondeur. Mon audace est d’avoir travaillé dans le blanc et d’avoir fait une sorte d’épure du théâtre élisabéthain dont le plan scénique est respecté, et d’avoir projeté l’acteur face au public. C’est un spectacle clair, en opposition à la donne majoritaire du théâtre contemporain. Et puis il y a un classicisme avoué (le costume d’époque, l’histoire de bout en bout). Je pense que c’est une caractéristique, peut-être le seul secret d’élaboration, de mon travail. L’économie scénique de Shakespeare, avec un continuum narratif, nécessite de ne rien mettre entre deux scènes car il n’y a pas plus de deux secondes. Plus vous arrivez à résoudre le problème de tuillage des scènes, plus le récit se révèle. Autrement dit, plus vous êtes absent.

Vous saviez tout de suite que vous alliez donner cette couleur vaillante à votre Lear ?

Oui, et c’est aussi lié à Serge. Nous avions des moyens d’expressions totalement différents, mais les mêmes buts : éviter la plainte, donner à Lear une âpreté constante, sans complaisance émotive qui serait le lieu de toutes les exégèses possibles. Et puisque Shakespeare va vite, il ne faut ne faut pas jouer le symbole. Ça n’empêche pas les moments d’émotions, mais ils sont extérieurs à Serge. Ce n’est pas une stratégie, c’est un constat. J’ai la modestie de croire, pour avoir vu une dizaine de mises en scène de Lear, qu’on n’a jamais aussi bien compris l’histoire, surtout les intrigues secondaires. Une des clés de la pièce est de se poser la question de la différenciation des trois filles, notamment dans l’ordre légal, c’est-à-dire que Goneril est celle à qui devrait revenir le pouvoir. Elle est d’une légitimité absolue, donc elle est dans un rapport au père qui est assassin. Alors que la deuxième est ratée par essence. Là où Goneril sera amoureuse, elle ne sera que jalouse. Quant à la troisième, elle est encore dans l’enfance, son père est vieux, elle n’en a qu’une perception morbide. Après avoir analysé leur hiérarchisation, on peut interroger les maris. J’ai par exemple joué un jeu un peu ambigu avec celui de Goneril, qui la délaisse, ce qui explique qu’elle ait des amants et pas d’enfants. C’est une autre clé : aucune n’a d’enfants, donc il n’y a pas d’héritiers. Elles n’ont de plus pas de mère. Et puis il y a le fou. En général, on ne comprend rien à ce qu’il dit. Pas là. Quand il arrive, il donne son rôle en jetant son bonnet comme s’il ne voulait plus jouer. Il a été battu – ça c’est le film de Kurosawa, Ran, qui me l’a montré, la meilleure adaptation de Lear ! – car il avait fait une plaisanterie douteuse.

Vos pièces parlent toutes de politique. On voit peu ce genre de propos au théâtre…

Effectivement, car on a une transposition au théâtre du politique télévisuel, c’est-à-dire que le théâtre contemporain est basé sur le sensationnel. C’est un rapport favorisé par le pouvoir actuel, une sorte de lamento démonstratif, d’une sensibilité de fin de Terminale qui n’a pas grand chose à voir avec l’élévation de la pensée. J’aime non pas proposer un point de vue politique sur les oeuvres, mais donner à voir leur aspect politique, en l’occurrence, dans Le Roi Lear, la nécessité de l’affirmation de l’unité nationale, la mise en place de l’État moderne. Mais je suis navré de la pauvreté de la politique actuelle et de la prétention du théâtre. Les scènes du festival d’Avignon regorgent de démonstrations à force de sang, d’hémoglobine, de convulsions, d’un constat du monde et d’une preuve de sa mobilisation, ce qui est finalement très bourgeois.

Autre constante de votre travail, les pièces chorales, qui d’ailleurs coûtent très cher...

Ce n’est pas simplement une question de moyens, mais aussi de choix, qui repose sur trois paramètres, dont la moralité publique. Je dois transformer en emploi l’argent public mis à ma disposition. Une distribution de vingt-cinq, c’est une assemblée qui salue une autre assemblée. Il y a quelque chose d’un rêve commun. C’est aussi un choix artistique qui permet de montrer les oeuvres dans leur déploiement. Qu’on monte Strinberg à deux, trois, cinq, oui. Qu’on monte Shakespeare à deux, non. Il y a aussi la transmission entre acteurs, qui est à la fois pédagogique et pragmatique. Là, sur le plateau, il y a des élèves du Conservatoire, de l’ENSATT, de l’Iris de Villeurbanne. Pour ces jeunes, le fait de côtoyer Merlin au quotidien, c’est leur ndiquer leur avenir. Enfin, il y a mon plaisir à structurer l’espace avec du nombre. Je n’investis pas dans la pierre. Il y a moins de bois que d’acteurs. Mais il faut beaucoup de métier pour cela, or le respect du métier se perd. Les principes d’émergence et de rupture, l’appel à la parité, les hordes d’incompétents qui, pour de auvaises raisons, revendiquent les lieux... Je pense que le ministère et une partie du milieu pulvérisent l’institution. Le climat général est assez violent. Le ministère m’a annoncé qu’il me virait en 2016. C’est en fini pour moi. C’est mon dernier grand spectacle. L’an prochain, je ferai une année sans rien, je n’en ai pas envie, dans ce poujadisme général qui nie l’inégalité qui nous fonde et qui nie le métier.

Vous allez pourtant signer votre retour à Avignon avec Mai, juin, juillet...

Pendant dix ans, et c’était humiliant, j’ai été mis à l’écart d’Avignon. C’est ce qui s’appelle de la censure mais que là, on appelle un choix. En juillet, je saurai aussi si je suis à la Comédie Française. Et je pourrai dire ce que je pense.

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Jeudi 26 août 2021 Cette année, l'écrivain dublino-new-yorkais Colum McCann a remporté le Prix Montluc Résistance et Liberté pour son dernier roman Apeirogon. Un prix qui récompense (...)

Mardi 10 septembre 2019 Christian Schiaretti laisse sa place à Jean Bellorini à la tête du Théâtre National Populaire.

Mardi 8 janvier 2019 Étrange rentrée que celle-ci dans le domaine du théâtre. Les spectacles sont multiples, mais rien ne semble immanquable a priori, et des directeurs ou directrices quittent la Ville abruptement... Débroussaillage.

Mardi 11 décembre 2018 Dans une proposition plus aride que jamais, Christian Schiaretti semble avoir trouvé avec L’Échange de Claudel la matière à un ascétisme qui repose entièrement sur le texte et les acteurs.

Lundi 10 septembre 2018 Focus sur les créations ou reprises concoctées par les directeurs et directrices des théâtres de la métropole, de Claudia Stavisky à Louise Vignaud.

Mardi 22 mai 2018 Ode à la langue, à ceux qui l'inventent et la subliment, Les Langagières version 2018 sont de très haute tenue avec, en guest stars au TNP, Lambert Wilson et Isabelle Adjani pour les servir.

Lundi 30 avril 2018 Ce n'est pas un spectacle neuf, loin de là. Pourtant, dans le flot de ce qui se joue en ce mois de mai, cela reste une proposition majeure. Christian (...)

Mardi 20 février 2018 Karl Marx à toutes les sauces. Honni, déifié, ou simplement figure du quotidien comme à Berlin qui lui accorde encore une rue grouillante de vie (à l'Ouest) ou (...)

Lundi 20 novembre 2017 Sensible à la création émergente, la direction du TNP s'ouvre cette saison à quatre jeunes metteurs en scène. Le premier d'entre eux, malheureusement, déçoit avec Nos cortèges.

Mardi 31 janvier 2017 Poursuivant son exploration de la langue d'Aimé Césaire, Christian Schiaretti livre avec La Tragédie du roi Christophe un spectacle choral instructif mais étonnement figé.

Mardi 24 janvier 2017 Elle vient d'être nommée à la tête des Clochards Célestes. Sa mise en scène ultra rythmée du Tailleur pour dames de Feydeau fait salle comble dans la Célestine. Louise Vignaud aime rien tant que raconter des histoires : voici la sienne.

Mardi 29 novembre 2016 Début ce 2 décembre d'une période de deux mois consacrée à Aimé Césaire au TNP. Avant la création de La Tragédie du roi Christophe mi-janvier, place à deux reprises de haut vol.

Mardi 11 octobre 2016 Juste avant la création d'Antigone, la saison d'un des plus importants centres dramatiques nationaux de France s'ouvre avec... une reprise en petite salle, Electre. Si écouter ce texte de Jean-Pierre Siméon est un plaisir, cela suffit-il à faire un...

Mardi 6 septembre 2016 Inchangés depuis des lustres pour la plupart, les directeurs des grandes scènes de Lyon creusent scrupuleusement leur sillon, en montant des textes attendus.

Vendredi 13 mai 2016 Le directeur du TNP, en place depuis 2002, a vu sa demande de prolongation acceptée par le ministère de la Culture. Le 9 mai dernier, Audrey Azoulay a (...)

Mardi 19 avril 2016 Et pourquoi pas remonter encore Ubu, ce despote plus attachant que bien d’autres plus réels ? Problème : la mise en scène est aussi fourre-tout que la scénographie. Et Stéphane Bernard s’expose bien seul aux vents contraires.

Mardi 24 novembre 2015 Si rares dans le théâtre français, les affaires politiques émaillent le nouveau texte de Michel Vinaver, "Bettencourt Boulevard". Malgré une scénographie d’une beauté plastique irréprochable, la pièce qu'en a tiré Christian Schiaretti manque...

Mardi 8 septembre 2015 Souvent taxé d’art vieillissant, le théâtre ne cesse pourtant, à l’instar des sociologues ou historiens, d’ausculter le monde contemporain. Cette saison, plusieurs auteurs décryptant la trivialité des rapports sociaux seront portés au plateau. Nadja...

Mardi 2 juin 2015 Toujours plus internationale et comptant 8 créations et 9 co-productions, la nouvelle saison des Célestins, au cours de laquelle sa co-directrice Claudia Stavisky se mesurera au très caustique "Les Affaires sont les affaires" de Mirbeau, s'annonce...

Mercredi 20 mai 2015 22 spectacles dont 9 émanant de sa direction ou de ses acteurs permanents : la saison prochaine, le Théâtre National Populaire fera la part belle aux talents maison, à commencer par la création très attendue de "Bettencourt Boulevard" par Christian...

Lundi 13 octobre 2014 Le metteur en scène et directeur du TNP annonce sa prochaine création : "Bettencourt Boulevard ou une histoire de France" au cours de la saison 2015-2016. Nadja Pobel

Mardi 9 septembre 2014 Qu’ont cuisiné les directeurs des grandes salles pour cette saison ? En marge des spectacles qu’ils accueillent, ils mitonnent d'ordinaire leurs plats en arrière-salle mais cette saison, hormis à la Croix-Rousse, c’est régime. Nadja Pobel

Vendredi 17 janvier 2014 Méconnu en France, Howard Barker est pourtant l’un des auteurs contemporains les plus prolifiques et radicaux d’aujourd’hui. Séduite par son travail, la comédienne Aurélie Pitrat, de l’association nÖjd, l’a délogé de son théâtre londonien le temps...

Jeudi 16 janvier 2014 Grand maître des épopées théâtrales au long cours, Christian Schiaretti revient à Shakespeare avec "Le Roi Lear", huit ans après "Coriolan", à l’initiative de son acteur-titre, le fascinant Serge Merlin. Retour sur cet impressionnant travail et...

Vendredi 3 janvier 2014 Et si on misait sur la relève en ce début d’année ? Les grands noms du théâtre auront beau être à Lyon tout au long des six mois à venir, c’est en effet du côté des jeunes que nos yeux se tourneront prioritairement.

Nadja Pobel

Jeudi 28 novembre 2013 "Les Clowns", c’est un spectacle sur le théâtre porté par trois clowns rocambolesques. C'est aussi et surtout un véritable coup de cœur.

Aurélien Martinez

Jeudi 26 septembre 2013 Regarder la liste des metteurs en scène qui l’ont dirigé donne le vertige : Charlie Nelson a travaillé avec tous ceux qui ont fait le théâtre public ces trente dernières années en France. Il revient grimé en "Président" autocrate au Théâtre de la...

Mardi 10 septembre 2013 Sélection réalisée par Nadja Pobel, Benjamin Mialot et Aurélien Martinez

Vendredi 17 mai 2013 Décidément excellent quand il s’attelle à une fresque historique, Christian Schiaretti porte à la scène le poignant texte d’Aimé Césaire, "Une saison au Congo", avec une troupe unie de trente-sept interprètes. Un hommage à la liberté des peuples...