Mardi 4 novembre 2014 Pour son premier film, Yann Demange, londonien d’origine française, applique les leçons du Vietnam movie pour raconter le calvaire d’un soldat britannique égaré à Belfast en plein conflit nord-irlandais. Impressionnant de virtuosité et...

Berlinale 2014, jour 2. Est-ce que le festivalier est content ?

Par Christophe Chabert

Publié Dimanche 9 février 2014 - 3628 lectures

Is the man who is tall happy ? de Michel Gondry. We come as friends de Hubert Sauper. L’Enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume Nicloux. ’71 de Yann Demange.

Pour l’instant, la chance n’est pas avec nous à cette Berlinale. Enfin, elle n’est pas sur la Berlinale tout court, si on en croit l’incroyable incident qui a provoqué l’interruption de la projo presse officielle de The Monuments Men de George Clooney, présenté hors compétition. Après une demi-heure plaisante quoique très futile et old school de ce film de guerre où Clooney, plus Clooney que jamais, monte une équipe de spécialistes pour aller préserver les œuvres d’art du pillage nazi en cours, des cris sont partis du balcon, puis un brouhaha intense entrecoupé de « a doctor ! a doctor ! ». Ensuite, les spectateurs réclamèrent qu’on rallume la salle, puis qu’on arrête le film. Ça peut arriver. Et ce n’est pas drôle. Sans savoir quand le film allait reprendre, et sachant que derrière nous attendait une des rares projections du nouveau film d’Hubert Sauper — on y revient — on a préféré aller prendre le temps de rédiger ce billet-là… Quant au Clooney, si la bonne fortune des billets encore disponibles nous sourit, ce sera pour demain…

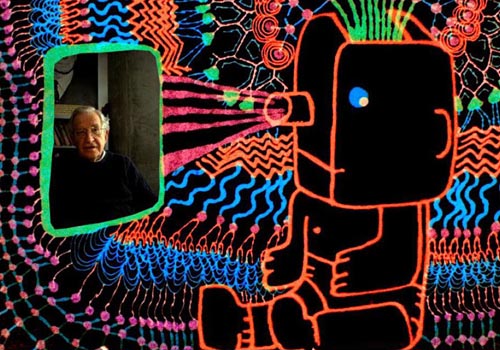

Chomsky / Gondry : communication réussie

Juste avant, très belle surprise avec le nouveau film de Michel Gondry, Is the man who is tall happy ? Gondry aime alterner les gros films — The Green Hornet, L’Écume des jours — et des projets plus modestes, comme le documentaire qu’il avait tourné sur sa tante, L’Épine dans le cœur, ou le joli The We and the I. C’est à cette veine-là qu’appartient Is the man who is tall happy ? puisqu’il s’agit d’une série de conversations entre Gondry et le linguiste Noam Chomsky, que le cinéaste approche avec une modestie étonnante, pétrie de curiosité, et un dispositif réduit : un enregistreur pour le son, une caméra Bolex 16 mm qui ne tourne qu’épisodiquement. En préambule, il reprend la fameuse théorie de Chomsky — «Le medium est le message» — pour expliquer pourquoi le film sera présenté dans une animation rudimentaire, dessinée à la main avec des bricolages très inventifs : c’est un rappel au spectateur qu’il ne regarde pas la réalité, mais une certaine vision de la réalité. Une première manière d’être fidèle à Chomsky, pour qui il a un respect infini — au point d’être sans cesse en train de craindre que cet homme âge de 81 ans décède avant d’avoir pu voir le film fini.

La rencontre Gondry / Chomsky est effectivement très personnelle et intime. Dans une candeur jamais surjouée, Gondry interroge Chomsky sur son enfance, sa relation au monde, à la croyance, à sa femme disparue, à ses enfants… De son côté, Chomsky tente d’expliquer le plus simplement possible ses idées, pourtant très complexes, que Gondry va ensuite plonger dans un grand bain de figuration libre, images poétiques extrêmement inspirées. Gondry interroge l’expérience humaine de Chomsky, lui livrant les questions qui le traversent en tant que créateur, mari et père, et Chomsky lui apporte un savoir dans un acte de communication qui passe aussi par des malentendus liés à l’anglais parfois défaillant de son interlocuteur, donc elle aussi ramenée à une conversation singulière. C’est un des points centraux du film et de la théorie de Chosky sur la grammaire : à partir de quand une expérience personnelle ou un talent singulier deviennent-ils collectifs, sinon universels ?

Gondry croit vraiment que le génie de Chomsky est avant tout celui d’un individu exceptionnel qui souhaite transmettre aux autres son savoir, mais sans tomber dans le dogmatisme. Au contraire, il expose très précisément sa vision de l’enseignement : non pas remplir les gens de certitudes acquises, mais les immerger dans un flux pour qu’ils trouvent leur propre voie.

Is the man who is tall happy ? réussit donc ce tour de force d’être à la fois un formidable documentaire philosophique et le portrait sensible d’un homme extraordinaire. C’est aussi, par la foule d’anecdotes que Gondry glisse au gré des transitions entre les entretiens, un autoportrait du cinéaste, qui livre l’air de rien quelques secrets de fabrication et quelques obsessions intimes. Superbe film, qui rattrape largement les égarements de L’Écume des jours.

Occidentaux = aliens

C’était la journée du documentaire hier à Berlin, puisqu’on enchaînait avec We come as friends, le nouveau film d’Hubert Sauper, réalisateur célébré et controversé du Cauchemar de Darwin. Sauper enfonce ici largement le clou de son film précédent ; toujours en Afrique, mais cette fois en plein Sud Soudan au moment où celui-ci acquiert son indépendance, il montre que le colonialisme a de beaux jours devant lui, même si celui-ci prend des formes moins ouvertement bellicistes que par le passé. Les grandes puissances internationales — Amérique, Europe, Chine — sont à l’affût de cette nouvelle nation, pour d’innombrables motifs — en faire un bastion contre l’Islam qui progresse en Afrique, exploiter ses ressources naturelles, se placer économiquement, évangéliser ses populations.

Sauper, dans une perspective qui rappelle la démarche de Werner Herzog documentariste — remercié à la fin du film — prend un angle d’attaque symbolique : imaginons que nous soyons dans l’espace et que nous atterrissions sur le continent africain. Nous sommes des aliens et nous proclamons sans arrêt, comme dans Mars attacks : «We come as friends» tout en cherchant à bousiller soigneusement populations, environnement et richesses. Cinématographiquement, cela se traduit par d’impressionnantes vues aériennes — réalisées à partir d’un avion fabriqué par Sauper lui-même et son équipe — mais aussi par des moments hallucinés où il filme les Soudanais déambulant au milieu de décors dévastés ou sauvages. Pas pour en faire des visions malickiennes, mais pour montrer que nous ne sommes pas les bienvenus ici, malgré toute notre bonne volonté — George Clooney fait un cameo dans le film, et ce n’est pas pour sauver des œuvres d’art mais pour étaler une bonne conscience résolument ambivalente.

Les témoignages recueillis par Sauper sont éloquents — la femme qui proclame que la génération qui arrive se souviendra de ce que les Occidentaux ont fait ici et sauront leur faire payer — mais c’est surtout le défilé de mabouls blancs sûrs de leur fait qui flanque le plus la pétoche. Ainsi de ce couple de Texans venu littéralement professer la bonne parole à un village en entier, où ces humanitaires qui veulent à tout crin habiller les populations car la nudité offense leurs croyances bibliques — et qui distribuent une bible audio à tout le monde !

Comme dans Le Cauchemar de Darwin, Sauper pratique un documentaire façon bazooka, dont on sent qu’il n’est pas avare en manipulations et arrangements avec la réalité du son et de l’image. En cela, il tombe sous le coup de la critique Chomsky énoncée plus haut. Si We come as friends est donc un pamphlet, avec tout ce que cela peut avoir de force et de limites, c’est en tout cas du pur cinéma, qui devrait faire beaucoup causer lors de sa sortie en France.

Le Clown de Michel Houellebecq

Michel Houellebecq est Michel Houellebecq dans L’Enlèvement de Michel Houellebecq, un film de Guillaume Nicloux qui s’inspire de la disparition mystérieuse et très médiatisée de l’auteur il y a un peu plus d’un an. Documentaire encore ? Non, tout cela est pure fiction, entièrement inventée par le réalisateur insaisissable d’Une affaire privée, Cette femme-là mais aussi le pénible La Religieuse, présenté en compétition à Berlin l’an dernier. Dans un geste très contemporain, Nicloux a tourné à toute vitesse, dans une HD brute et sans fard, ce récit où Houellebecq est kidnappé par trois ravisseurs qui agissent à visage découvert, sans motif, exécutants d’un commanditaire mystérieux. Ce parti pris est une des forces du film : on a vraiment l’impression que tout cela est improvisé, et que Houellebecq se contente d’être lui-même à l’écran, prenant cette situation humiliante avec un certain flegme, pas mal d’alcool et des tonnes de cigarettes.

C’est évidemment plus compliqué que cela. Dans le premier tiers, complètement anecdotique, on se contente de suivre l’écrivain en train de traîner dans les rues, chez lui, avec une vieille dame (Françoise Lebrun) pour parler musique et littérature, ce qui donne quelques répliques d’anthologie comme : «À l’époque, y avait rien. Rien, Sollers, rien…» En fait, ce n’est pas Houellebecq qu’on voit à l’écran mais son clown, résumable à une manière de se tordre la bouche comme un petit vieux et à marmonner — c’est lui qui le dit — dans sa barbe des bouts de phrase d’un ton las. C’est hilarant et, même si on n’en a jamais douté au vu de ses prestations sur les plateaux télé ou sur scène, Houellebecq s’avère un extraordinaire acteur.

Le film embraye ensuite sur sa longue détention, et Nicloux s’autorise toutes les provocations. Comme ces deux vieillards qui trouvent cela très chouette d’avoir un Houellebecq à la maison, et qui vont même jusqu’à lui payer une prostituée pour lui faire plaisir. Ou encore ce culturiste-ravisseur qui soudain se pique de prendre une leçon de littérature. Au centre, encore et toujours, Houellebecq balance des scuds comiques l’air de rien, réclamant sans fin un briquet, se bourrant la gueule jusqu’à exploser en plein repas d’anniversaire un masque vénitien sur le nez, ou négociant tout avec ses kidnappeurs, tour à tour attendris, agacés, séduits…

Dommage que le film tire un peu à la ligne dans sa dernière partie, comme s’il ne savait pas, à l’image de l’absence de plan des trois ravisseurs, comment se sortir de sa situation. En tout cas, on retrouve ici le Guillaume Nicloux qu’on a toujours aimé, même si c’est dans une forme volontairement déflationniste, loin de la stylisation extrême de ses meilleurs opus.

Ireland movie

Présenté en compétition officielle, ’71 a été un véritable choc. Premier film de Yann Demange, d’origine française mais installé à Londres où il a, entre autres, réalisé la série Dead set, c’est un Ireland movie comme il y a eut, à la fin des années 80, des Vietnam movies américains. On y voit un groupe de jeunes militaires anglais envoyés à Belfast en 1971 pour y maintenir la paix entre les protestants et les catholiques. Dès leur première mission sur place, tout dégénère : un soldat est blessé par un jet de pierre, un autre est tué et un troisième, le protagoniste du film, se retrouve seul au milieu du chaos, obligé de se cacher et de chercher des alliés pour sauver sa peau.

L’entrée en matière suit donc le canon «Vietnam» : la jeune recrue innocente plongée dans une situation explosive à laquelle il ne comprend rien, et qui doit survivre dans un environnement hostile. Demange fait tout de suite preuve d’un sens extrêmement impressionnant de l’action dans sa mise en scène, qui prend ses distances avec la caméra portée façon Greengrass et se rapproche des meilleurs films du genre — on pense ainsi beaucoup à La Chute du faucon noir de Ridley Scott. La très longue poursuite dans les ruelles est un modèle d’efficacité et de tension dramatique, et on se dit qu’on est face à un cinéaste qui a de l’avenir — sans doute du côté d’Hollywood.

Par la suite, et après une assez étonnante digression où le soldat est pris en charge par un gamin aux méthodes de caïd — Demange a aussi ce sens de la quotidienneté au milieu du suspense, ce qui le rapproche un peu de son compatriote Ben Wheatley — ’71 embraye sur un tout aussi fulgurant polar urbain, avec son lot de trahisons, de complots et de règlements de compte, le tout filmé dans une immense tour dont Demange exploite tous les niveaux avec un sacré sens de l’espace. Là encore, le cinéaste ne lâche rien, et même s’il s’appuie parfois sur quelques effets un peu faciles — la pluie qui se met à tomber au plus esthétique moment — il ne perd jamais la tension extraordinaire qu’il a fait naître à l’écran.

Qu’un tel film, qui moissonne sur les terres du cinéma de genre tout en les implantant dans un contexte géopolitique précis et encore peu abordé sous cet angle, puisse faire irruption dans la compétition officielle d’un des grands festivals mondiaux est une bonne nouvelle. Il est arrivé à Berlin sans distributeur français, et il y a fort à parier que les enchères ont dû flamber pour le sortir chez nous…

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Mardi 18 février 2014 Après le palmarès rendu samedi par un jury emmené par James Schamus, bilan d’une Berlinale à la compétition très inégale, avec quelques révélations, dont l’Ours d’or "Black coal, thin ice".

Christophe Chabert

Samedi 15 février 2014 Boyhood de Richard Linklater. La Belle et la Bête de Christophe Gans. Macondo de Sudabeh Mortezai. La Deuxième partie de Corneliu Porumboiu.

Samedi 15 février 2014 Aloft de Claudia Llosa. La Tercera orilla de Celina Murga. Black coal, thin ice de Diao Yinan. No man’s land de Ning Hao.

Mercredi 12 février 2014 Inbetween worlds de Feo Aladag. Praia do futuro de Karim Aïnouz. Stratos de Yannis Economides. Dans la cour de Pierre Salvadori. The Darkside de Warwick Thornton. Butter on the latch de Josephine Decker.

Mardi 11 février 2014 Things people do de Saar Klein. The Better angels de A. J. Edwards. In order of disappearance de Hans-Peter Molland. Aimer, boire et chanter d’Alain Resnais.

Lundi 10 février 2014 Nymphomaniac volume 1 (version longue) de Lars von Trier. Kreuzweg de Dietrich Brüggemann. Historia de miedo de Benjain Naishtat. A long way down de Pascal Chaumeil.

Vendredi 7 février 2014 Jack d’Edward Berger. La Voie de l’ennemi de Rachid Bouchareb. Grand Budapest hotel de Wes Anderson.