Lundi 12 juin 2023 Parmi les jeunes maîtres du cinéma nippon, Kôji Fukada est en train de se tailler une place de plus en plus importante. Présenté à la dernière Mostra, Love Life est un film sur les liens invisible, l’incommunicabilité, la famille et la résilience....

Berlinale 2015, jour 7. Les revenants.

Par Christophe Chabert

Publié Jeudi 12 février 2015 - 4908 lectures

« Life » d’Anton Corbijn. « Eisenstein in Guanajuato » de Peter Greenaway. « Gone with the bullets » de Jiang Wen. « Ned Rifle » d’Hal Hartley.

Ce septième jour à la Berlinale a été marqué par le retour de quelques cinéastes qui ont connu leur heure de gloire à une époque déjà lointaine. Mais, surprise, ce ne sont pas ceux que la compétition berlinoise a consacré qui ont le plus brillé, et c’est en définitive d’un outsider surgi du Panorama qu’a eu lieu la plus belle renaissance.

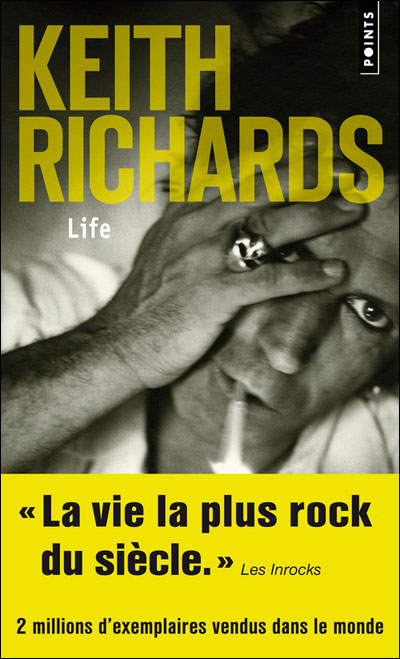

Life, un Corbijn dévitalisé

Mais avant de parler de ces revenants, attardons-nous sur un des films qu’on attendait le plus au festival cette année : Life, quatrième long d’Anton Corbijn avec le désormais incontournable Robert Pattinson. C’est une déception, laissant penser que le cinéaste ne fera sans doute jamais mieux que son premier opus, le magnifique Control.

Pourtant, il y avait dans le sujet quelque chose qui semblait taillé sur mesure pour Corbijn. En 1955, un jeune photographe ambitieux, Robert Stock, tombe par hasard dans une fête à LA sur le jeune James Dean, qui vient de tourner À l’est d’Eden et postule pour le rôle principal de La Fureur de vivre. Pattinson joue Stock avec une retenue et une subtilité convaincantes tandis que Dane DeHaan incarne Dean — étonnant jeu d’acronyme entre son nom et celui de la star — dans une performance qui relève de l’imitation pure et simple, assez agaçante. Mais Corbijn fait heureusement de Dean un personnage secondaire, fuyant, capricieux, instable et incontrôlable, adoptant le point de vue du photographe qui essaie à grand peine de domestiquer ce cheval fou. On imagine que tout cela le renvoie à son propre passé de photographe, tout comme Control le ramenait à son goût pour les icônes du rock.

Sauf que là où Control parvenait à séparer le mythe Ian Curtis de son image romancée à l’écran, Life ne trouve jamais la bonne distance pour filmer le milieu du cinéma hollywoodien, réduit à une reconstitution compassée et bourrée de poncifs — Ben Kingsley en Jack Warner tyrannique en est le meilleur exemple. Même si le film se défie d’être un biopic, il tombe bien dans les mêmes panneaux, truffant ses scènes de signes de reconnaissance — l’actor’s studio, Nathalie Wood, Elia Kazan… — avant d’envoyer son récit en Oklahoma, où Dean retrouve ses racines familiales et montre qu’il est avant tout un fils de fermier parti trop tôt assouvir ses ambitions dans la grande ville.

Ce discours-là est assez niais, et il faut tout le recul amené par le personnage de Stock, à la fois fasciné et amusé par ce gamin tempétueux se piquant de critiquer Hollywood et rêvant d’une carrière sérieuse, pour ne pas faire sombrer le film entier dans le ridicule. Car la mise en scène, et c’est la mauvaise surprise de Life, est totalement standardisée, conforme à ce genre de projets — en gros, une sorte de My week with James Dean. Même dans un film aussi peu abouti qu’Un homme très recherché, Corbijn faisait preuve d’une stylisation et d’un sens de l’espace qui faisaient la différence ; impossible en revanche de trouver trace d’une telle empreinte visuelle dans Life ; il pourrait être signé par à peu près n’importe quel artisan américain, ça ne changerait pas grand chose au résultat.

Greenaway et la bite d’Eisenstein

Venons en à ces come-backs orchestrés par le festival, à commencer par celui de ce bon vieux Peter Greenaway. Dans son cas précis, ce n’est pas la première fois qu’un festival international essaie de le remettre en selle — Venise et Cannes n’y étant pas vraiment parvenus, c’est donc Berlin qui s’y colle. Lui aussi ruse avec le biopic culturel d’un mythe du cinéma, en l’occurrence Sergueï Eisenstein, en plein break avec sa gloire soviétique pour aller tourner un film au Mexique qui deviendra, après des heures de tournage et des kilomètres de rushs, Que viva Mexico. Il débarque à Guanajuato où il est accueilli comme une star par les édiles locales, notamment un jeune diplomate mexicain avec qui il sympathise immédiatement.

Eisenstein est décrit dans le film comme une sorte de génie excentrique complètement vrillé qui parle à sa bite et ne cesse de palabrer sur la Révolution Socialiste, sur son œuvre, sur les personnes illustres qu’il a rencontrées — ce qui donne au début du film un côté name dropping halluciné déjà un peu saoulant. Greenaway, dans un de ces exercices maniéristes dont il a la spécialité, tient à rappeler que l’apport principal d’Eisenstein au cinéma est son approche du montage ; du coup, toute la première partie n’est qu’une succession hystérique de split screens, d’images d’Eisenstein collées à des images de Greenaway, de faux raccords et de cuts improbables… Cette grammaire délirante, plus les élucubrations d’Eisenstein — il se bourre la gueule, se perd dans les égouts et finit par vomir et chier en même temps — donnent au film un côté baroque et bouffon pas franchement grandiose mais assez sympathique.

Quand Eisenstein in Guanajuato aborde son vrai sujet, en l’occurrence l’acceptation par le maître de son homosexualité, Greenaway se vautre alors dans un double travers : une vulgarité qu’il voudrait faire passer pour de la trivialité, et une théâtralité bavarde et chiante à mourir. Il en passe donc par une longue scène de sodomie filmée frontalement où, pendant que le diplomate mexicain laboure un Eisenstein d’abord réticent, puis extatique, les deux papotent des différences entre leurs pays, de l’anniversaire de la révolution russe… Le tout se conclut par un drapeau rouge enfoncé dans l’anus d’Eisenstein, ce que Greenaway doit considérer comme le sommet de la comédie.

À partir de là, le film se complait gentiment dans un statisme qui rappelle les pires heures du cinéaste, visiblement très heureux d’affirmer plus que jamais son côté queer. Surtout, le bavardage est perpétuel, tout le monde commente sans arrêt ce qu’il est en train de faire, expose ses maximes sur la vie, la mort, le sexe, la politique comme dans un mauvais Lelouch, dont Greenaway serait le cousin arty… En tout cas, il y a quelque chose de totalement ringard dans cette forme de cinéma, dont la fantaisie ressemble à des blagues pendant une partie de bridge ou un pet devant une toile du Louvre…

Mitraillage chinois

Bien moins connu que Greenaway, le cinéaste chinois Jiang Wen a pourtant un fait de gloire à son actif : Les Démons à ma porte, incroyable film qui lui avait valu de remporter le Grand Prix à Cannes mais aussi d’avoir de sérieux problèmes avec la censure dans son pays. Depuis, Wen a réalisé plusieurs films, dont un seul est sorti en France, dans l’indifférence générale ; Gone with the bullets, présenté en compétition à Berlin, est le deuxième volet d’une trilogie dont la première partie est restée inédite en salles. Est-ce que cela aurait aidé à comprendre cette comédie qui, en l’état, reste une énigme totale, ce qui a rendu la projection très houleuse — la salle s’est vidé de moitié, les survivants restant éveillés par le bombardement permanent d’une bande-son assourdissante d’hystérie ? Pas sûr…

Elle commence par une séquence plutôt bien vue : une parodie du Parrain où le fossoyeur est remplacé par un marchand de nouilles humilié par une cliente exigeante. Ensuite, c’est le foutoir complet : en 1920 à Shanghai, le protagoniste, Ma Zouri, monte avec son acolyte un concours de beauté pour prostituées, tombe amoureux de la gagnante, la tue par accident après qu’elle l’ait demandé en mariage, se retrouve poursuivi par des gangsters chinois et français… Ce n’est qu’une partie des péripéties envoyées à la vitesse d’une balle de revolver sur le spectateur, le tout avec une série de mises en abyme où on ne sait plus si on veut tuer Ma Zouri ou si on veut juste faire un film où l’on met en scène l’assassinat de Ma Zouri.

On l’a dit, on n’a rien compris du tout à ce long et dispendieux blockbuster qui ne semble avoir été tourné que pour le marché chinois… Mais ce qu’on a vu, c’est un infernal déluge d’images concassées dans un montage frénétique proche d’un Michael Bay, noyé dans le numérique et inondé de dialogues répétitifs à en crever. Au bout d’un moment, on n’avait qu’une question en tête : est-ce bien le même Jiang Wen qui avait signé le très noir et très maîtrisé Les Démons à ma porte ? Et quand est-ce qu’on rentre en France pour le revoir en DVD, histoire d’oublier cette cuisante pantalonnade ?

Hal Hartley, cœur à vif

Dans nos jeunes années, on a passionnément aimé le cinéma d’Hal Hartley, de ceux qui nous ont donné envie de parler de cinéma. Hartley représentait alors une sorte d’absolu du cinoche indé américain, élégant, rock, distancié, drôle, assez proche d’un Jarmusch. Et puis le cinéaste a progressivement disparu des radars, à cause d’un ou deux films sans doute moins forts — mais lesquels ? avant de sombrer dans l’oubli. Il n’a pourtant jamais arrêté de tourner, mais son œuvre ne passait pas la barrière des festivals.

Du coup, dans un réflexe paresseux, on en a déduit qu’Hartley avait été un cinéaste à la mode, et que cette mode était passée. Or, à la vision de Ned Rifle, son nouvel opus présenté au Panorama, on s’est rendu compte que non seulement le style Hartley était toujours aussi efficace, mais qu’il avait sans doute inspiré beaucoup de séries télé contemporaines — Girls par exemple possède le même humour à froid et le même genre de personnages paumés mais lucides — et que l’indépendance américaine aurait beaucoup à apprendre de la simplicité prônée par Hartley, dans la mise en scène comme dans l’écriture.

Ned Rifle est la dernière partie d’une trilogie entamée avec Henry Fool et, poursuivie avec Fay Grim, dont les personnages reviennent d’épisodes en épisodes. Ici, c’est le fils d’Henry et Fay qui est au centre de l’intrigue : sa mère envoyée en prison pour terrorisme, son père évaporé dans la nature et l’alcool, il a trouvé refuge dans une famille chrétienne, et lui-même pense avoir trouvé la voie du Seigneur. À ses dix huit ans, il s’embarque avec sa bible et son revolver pour aller descendre un paternel qu’il accuse d’avoir ruiné la vie de sa mère. En chemin, il croise Susan, drôle de fille obsédée par la poésie de son oncle Simon, qui tente de se reconvertir dans le stand up sur Internet ; elle semble par ailleurs entretenir un rapport particulier et obsessionnel avec Henry.

Tourné avec très peu de moyens — un kickstarter et une blackmagic — le film tire profit de cette épure à tous les niveaux : d’abord dans les dialogues, soigneusement pesés, toujours incisifs, d’une légèreté magnifique — ce qui nous change de la logorrhée de Greenaway et Jiang Wen ; puis dans la mise en scène, presque bressonienne — Bresson est d’ailleurs évoqué avec malice dans une scène de parloir façon Pickpocket qui se termine par la réplique «le diable, probablement» — où chaque plan, parfaitement cadré et éclairé, va à l’essentiel. Mais ce sont surtout les personnages, admirablement croqués par Hartley, qui donnent à Ned Rifle cette sensation de liberté reconquise : Ned, bien sûr, dont les principes religieux tentent de résister à la folie de son entourage ; Henry, formidable figure de père irresponsable, dragueur et buveur ; Fay, qui a l’air de prendre très bien le fait d’être enfermé à vie dans un pénitencier — elle ouvre un club de lecture où elle ne propose que des pavés de plus de 1000 pages ; et surtout Susan, qui prouve qu’Hartley sait toujours aussi bien filmé les jeunes femmes paumées et foutraques. Il faut dire qu’il trouve en Aubrey Plaza une alliée formidable : l’actrice se révèle ici en superbe clown triste, à la fois sexy et cérébrale.

On se doute bien qu’un tel film aura du mal à trouver le chemin des salles françaises, où le nom d’Hartley n’est plus qu’un souvenir pour quelques spectateurs nostalgiques. Mais cela pose une question de fond sur notre propre responsabilité critique : si nous n’avions pas un peu lâchement abandonné Hartley pour des cinéastes qui, eux, ont vite rejoint le système, peut-être son cinéma aurait aujourd’hui sa juste place sur les écrans. Car Ned Rifle reste un des films les plus stimulants vus à cette Berlinale, et il serait dommage qu’il disparaisse dans les limbes comme les précédents Hartley…

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Mardi 8 février 2022 Nouvelles annonces du côté de Jazz à Vienne avec trois concerts venant compléter les dates d'ores et déjà (...)

Jeudi 7 octobre 2021 Dans sa belle série de soirées docu-rock à l'Aquarium, le Marché Gare propose Come On People ! (2009) qui revient sur la trajectoire du meilleur groupe de rock français que personne ne connaît, Les Thugs d'Angers, chouchous du label Sub Pop de...

Jeudi 9 septembre 2021 C’est peut-être le meilleur moment pour y aller. Le soleil brille toujours, les Rencontres de la Photographie s’exposent encore pour quelques jours et les touristes se font plus rares. Entre la majesté des arènes, les clichés de Sabine Weiss et ceux...

Mardi 10 septembre 2019 Luton, 1987. Élevé dans une famille d’origine pakistanaise de la banlieue populaire, en proie aux tourments de l’adolescence, Javed se réfugie dans l’écriture. Quand il découvre la musique et les textes de Bruce Springsteen, c’est une...

Mercredi 24 juillet 2019 Entre la fin de Taxi Girl (groupe iconique et phare de la scène post-punk et new wave française) et sa renaissance via le succès de l’album Crèvecœur, Daniel Darc aura connu quinze années de désert marquées notamment par la drogue et la foi. Et...

Mardi 11 juin 2019 C’est une première et c’est peu dire qu’elle est réjouissante. Le Théâtre des Célestins lance la première édition d’un prix Celest’1 qui vise à faire de (...)

Mardi 18 décembre 2018 De Paul Dano (É-U, 1h45) avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould…

Mardi 6 novembre 2018 de Claire Denis (Fr-All-G-B-Pol, int. -12 ans avec avert., 1h51) avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin…

Mardi 6 février 2018 Avec son second album The Afternoons, le Californien Jordan Corso aka Cotillon, fait la chronique de son immersion new-yorkaise. Une expérience intime et dispersée qui infuse de manière plus brute sa garage pop et dans laquelle, le songwriter a...

Lundi 20 février 2017 Inutile de présenter le cinéaste David Lynch, auteur de films cultes et de chef-d’œuvres célébrés. Jon Nguyen (qui avait déjà co-produit un documentaire en 2007 (...)

Mardi 14 février 2017 Impatient de gravir les échelons de son entreprise, l’ambitieux Lockhart accepte une étrange mission : aller chercher l’un de ses patrons en cure dans une (...)

Jeudi 26 novembre 2015 Il a inspiré à Fitzgerald Gatsby le Magnifique, soufflé à l'oreille de Churchill l'idée d'une coalition internationale, offert à Anne Frank son livre (...)

Mardi 7 juillet 2015 De Peter Greenaway (Holl-Finl-Belg-Mex, 1h45) avec Elmer Bäck, Luis Alberti…

Vendredi 13 février 2015 « 13 minutes » d’Olivier Hirschbiegel. « Vergine giurata » de Laura Bispuri. « L’été de Sangaile » de Alanté Kavaïté. « Nasty baby » de Sebastian Silva.

Mercredi 11 février 2015 « Under electric clouds » d’Alexei Guerman Jr. « Every thing will be fine » de Wim Wenders. « Selma » d’Ava Du Vernay. « Body » de Malgorzata Szumowska. « Angelica » de Mitchell Lichtenchtein.

Mardi 10 février 2015 « El Club » de Pablo Larraín. « The pearl button » de Patricio Guzman. « Mr Holmes » de Bill Condon. « As we were dreaming » d’Andreas Dresen.

Lundi 9 février 2015 « Knight of cups » de Terrence Malick.

Dimanche 8 février 2015 « Ixcanul » de Jayro Bustamente. « Journal d’une femme de chambre » de Benoît Jacquot. « Victoria » de Sebastian Schipper. « Une jeunesse allemande » de Jean-Gabriel Périot.

Samedi 7 février 2015 « Taxi » de Jafar Panahi. « 600 Miles » de Gabriel Ripstein. « Histoire de Judas » de Rabah Ameur-Zaïmeche. « Queen of the desert » de Werner Herzog.

Vendredi 6 février 2015 "Nobody wants the night" d’Isabel Coixet.

Mardi 16 septembre 2014 D’Anton Corbijn (ÉU-Ang-All, 2h02) avec Philip Seymour Hoffman, Rachel MacAdams, Willem Daffoe, Nina Hoss…

Mardi 25 février 2014 Le Sucre sort de sa routine le temps de quatre soirées durant lesquels se produiront autant de fondateurs de labels emblématiques de la musique électronique actuelle... Et qu'on vous recommande plutôt quatre fois qu'une.

Benjamin Mialot

Mardi 17 décembre 2013 Ben Stiller passe à la vitesse supérieure en tant que réalisateur avec ce modèle de comédie romantique d’une classe visuelle permanente, où il s’agit de faire d’un héros du quotidien le vestige d’une époque en train de disparaître.

Christophe...

Mardi 10 septembre 2013 Sélection réalisée par Nadja Pobel, Benjamin Mialot et Aurélien Martinez

Dimanche 10 mars 2013 Deux ans après un festival formidablement chaotique, le label transalpin Africantape revient à Lyon le temps d'une soirée. L'occasion de considérer ce laboratoire du rock inouï et de revenir sur le parcours de Julien Fernandez, son exigeant et...

Mardi 23 octobre 2012 Alors que Bojan Sarcevic utilise l’animal pour symboliser le sexuel, Ghyslain Bertholon fait l’inverse à la galerie Verney-Carron (jusqu’au 24 (...)

Jeudi 29 mars 2012 De Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (Fr, 2h03) avec Camille Rutherford, Arash Naimian…

Vendredi 24 février 2012 La Biennale Musiques en scène a 20 ans. James Giroudon, le directeur visionnaire de GRAME, passe le relais. Dans un «Etat second» son successeur, Damien Pousset, a fabriqué un programme où récupération, transformation et manipulation du préexistant...