Mardi 18 janvier 2022 Portrait inattendu et délicat d’une apprentie comédienne sous l’Occupation, rempli d’éclats autobiographiques discrets : le premier long-métrage de Sandrine Kiberlain est surtout un exceptionnel exercice de réalisation. Rencontre avec une jeune...

Nicolas Pariser : « Contrairement à la dépression, l'angoisse peut nous faire rire »

Par Vincent Raymond

Publié Lundi 19 décembre 2022 - 1954 lectures

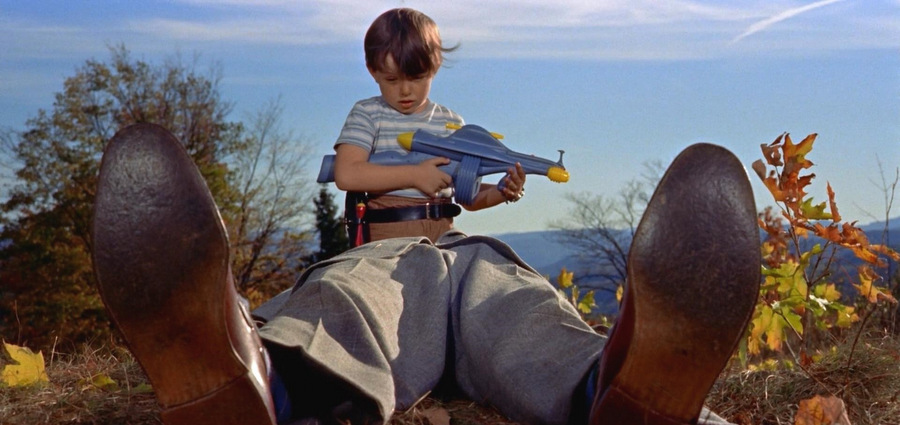

Photo : ©Bizibi

Le Parfum vert / Tourbillonnante comédie d’espionnage à la manière des anciens doublée d’une réflexion politique pertinente et contemporaine, "Le Parfum vert" permet à Nicolas Pariser de brasser bien des thèmes en apparences éloignés et autant d’influences esthétiques. Conversation avec un angoissé qui se soigne sur les plateaux.

Est-ce que le titre Le Parfum vert provient de la bande dessinée de Ceppi & Vépy hommage à Hergé parue en 1983 dans À suivre… ?

Nicolas Pariser : Ah oui, absolument ! Quand Hergé est mort, mon père est revenu à la maison avec ce numéro de À suivre… J’avais 8-9 ans et j’avais lu Tintin, mais dans ce numéro, c’était que des BD pour adultes et j’étais déçu. Je trouvais ça horrible, sinistre, incompréhensible sauf celle-là qui raconte l'histoire d'un album de Tintin qui aurait écrit pendant l'occupation et dont tous les exemplaires auraient été détruits par les bombardements à l’exception de 3 ou 4 exemplaires de ce Tintin inventé qui s’appelle Le Parfum vert. Comme c'était la seule histoire que j’avais pu lire et qui m’avait plu, le titre m’avait fasciné — je crois même que ça m’avait fait un petit peu peur enfant. Et comme je ne suis vraiment pas bon en titre, j’y ai repensé mais ça n’avait aucun rapport. Et là je me suis souvenu que, dans le roman des 39 marches, à un moment donné le héros doit gravir 39 marches. Mais que pour le film, Hitchcock se dit : « on s’en fiche des 39 marches ; ça va être le nom de l'organisation secrète qui va s’appeler comme ça ». Je pouvais donc bien appeler mon film Le Parfum vert si l’organisation secrète s’appelait comme ça…

Comment transposer le ton de la BD au cinéma ?

Il m'a semblé que les BD dont je me suis inspiré — celles de Tintin notamment, mais aussi des plus tardives — elles ont quand même été influencées par le cinéma. Hitchcock a énormément influencé Hergé dans le découpage, dans la narration ; j’ai même l'impression dans la dimension du récit : en gros si on filmait une histoire de Tintin, ça devrait durer 1h30 — ce qui n’est pas évident parce qu’avant, les BD auparavant c’était une page ou des feuilletons interminables. À partir du moment où Hergé fait des histoires qui tiennent sur 80-90 pages, on a un temps qui est déjà cinématographique.

Essayer de retrouver le ton des bandes dessinées, c’est d'une certaine manière essayer de retrouver un ton de films des années 1930 mais qui en fait ont irrigué tout un pan du cinéma américain, mais aussi français. C’est faire se côtoyer l’aventure, la comédie et puis un propos politique qui ne soit pas trop idiot.

Les planches que vous montrez à l’écran sont davantage École de Marcinelle que ligne claire d’Hergé…

Je montre Chlorophylle de Macherot, qui était dans le Journal de Tintitn — alors certes, il est allé chez Spirou ensuite. De toutes façons, je n’avais pas envie de montrer de Tintin parce ça aurait été trop “collé“, et puis c’était financièrement inimaginable…

Vous le faites de manière souterraine avec vos clones de “Dupondt“

Voilà… En fait, ça tombait bien qu’on puisse pas le faire.

Vous convoquez un autre dispositif artistique avec le théâtre…

J’ai eu très vite envie que le réel soit montré par quelque chose de très artificiel. Sauf que sur mes courts métrages et sur mes premiers longs, je n’aurais pas osé. Sur des premiers films d’auteur — déjà on n’a pas beaucoup d’argent et puis on a peur de l'accueil — je n'aurais pas osé faire quelque chose d’aussi “faux“, en tout cas aussi artificiel, alors que c'est quand même, je pense, ce qui me touche le plus au cinéma et du reste peut-être dans l’art en général. Dans mes premiers films, il y avait un manque de confiance en soi, la peur du ridicule.

J'ai commencé en autodidacte mais en travaillant avec gens qui ont fait la FEMIS. On ne leur apprend pas à faire tomber quelqu’un de vélo dans un film ou même filmer un meurtre… On leur apprend à filmer dans des jardins à la campagne, des scènes de rupture dans des cafés etc. Mais pas des meurtres, pas des gags, pas des choses que j'aime voir au cinéma. Ce n'est pas naturel dans le cinéma d'auteur d'emmener une équipe vers un cinéma qui ne soit pas réaliste.

À quoi cela est-il dû ?

Je ne sais pas. C’est un constat. À partir de là, ça m'intéressait que le théâtre soit présent dans le film. Parce que le théâtre me panique dans la vie : j'ai peur que les acteurs meurent sur scène depuis que je suis enfant. Quand j'étais enfant, j'ai vu Maurice Garrel — qui n’était pas pas malade du tout — qui jouait un vieux monsieur et j'étais en sueur de peur qu’il s'écroule sur scène. C’était comme si j’allais voir un vieil oncle mourant à l’hôpital — peut-être parce que les gens sont trop proches.

En revanche, l’idée du théâtre au cinéma me bouleverse complètement : j’adore les films qui se passent au théâtre, où il y a des troupes d’acteurs etc. Donc j'avais envie que le personnage principal du film soit comédien et je voulais quelque chose d’archétypal, pour que ce soit clair il ne pouvait pas jouer une pièce à Bobigny : il fallait que ce soit la Comédie-Française, une pièce classique. Au début j'ai essayé d'écrire des fausses pièces : c'était impossible. J’ai choisi la pièce de Tchekhov du début parce que je voulais filmer Vincent [Lacoste] en pantalon de golf. Et, parmi les pièces du début du siècle, je suis tombé sur cette scène où le personnage dit « sale juive » à sa femme et comme ça me semblait introduire ce thème et celui de de la Russie dans le film, ça me paraissait pertinent. Et pour la fin, la scène étant baroque en elle-même, il fallait plusieurs niveaux de réalité à effeuiller pour arriver au cœur de la réalité — mais cette réalité-là n’est-elle pas une illusion ? — j’ai pensé que L’Illusion comique était pertinente. Je l’avais lue et vue une ou deux fois. En plus, elle donnait une grande liberté sur le décor sur les costumes.

La politique paraît indissociable de votre cinéma, ici notamment à travers l’Europe. D'où cela vient-il ?

(rires) Je ne sais pas trop. Enfin si. Je choisis un projet et ensuite je fais des recherches sur le projet. En général, je m'intéresse à des choses dans la vie et puis au bout d'un moment, il y a un effet de cristallisation et ça peut éventuellement donner un projet — ou pas. Là, c’était mes angoisses extrêmement profondes sur l'état de l’Europe, mon intérêt renouvelé pour la bande dessinée que j'avais plus et qui est revenu ; puis des discussions avec des amis… Et puis peut-être des réactions liées à des malentendus par rapport à Alice et le Maire. C'est très curieux, j’ai reçu des demandes d’interviews de tous les journaux d'extrême-droite, d’extrême-gauche, du centre, des socialistes : tout tout le monde y trouvait quelque chose. Si tout le monde y trouve son compte, c’est qu’il y a un problème ; donc il fallait que je fasse un film dont le sujet soit quand même pas à ce point consensuel. Faire un film sur l’Europe, qui dit que l'Europe existe — déjà dire ça, c’est pas consensuel.

L’Europe, c’est autre chose que l’Union européenne. Il y a une tendance au souverainisme, au nationalisme aujourd'hui — bon les souverainistes peuvent quand même prendre du plaisir à voir le film, ils ne se sentiront pas offensés. En tout cas, Il n’y a pas une journée où je ne lis pas un article sur la politique. Même si je ne suis pas militant. En tout cas, j’aime bien que mes films soient dirigés par des intérêts que j’ai dans la vie.

La judéité irrigue doublement le film : par la question de la mémoire et celle de l’humour juif dans le dialogue, les répliques et l’état d’esprit…

Le film dit qu’une des définitions possibles du fait juif, ça a été (car c’est de moins en moins vrai) une angoisse très spécifique liée au fait d'habiter en Europe. Mes personnages sont extrêmement angoissés du fait de vivre dans un espace gigantesque qui est hanté par le massacre des juifs. Je pense que le personnage de Vincent n’en a pas conscience mais en prend conscience quand il prend le train ; pour le personnage de Sandrine, c’est sa mère — qui n'est pas du tout dans mon interprétation une mère possessive toxique — qui a peur que sa fille soit morte et elle est obligée d'appeler pour vérifier qu'elle respire. C'est plutôt un film sur l'angoisse qu’il va nous arriver quelque chose — même sur des choses très anodines.

L’angoisse, je suis bien placé pour savoir, je suis quelqu’un de pas du tout déprimé mais de très angoissé. Contrairement à la dépression, l'angoisse peut nous faire rire. C'est vraiment le point de jonction idéal entre le tragique et l’humour. Donc effectivement l'humour juif, c'est une sorte d’angoisse spécifique. Et j'ai essayé que le film soit là-dessus. Si je fais un pastiche d’Hergé ou d’Hitchcock aujourd’hui maintenant, quel intérêt cela peut-il avoir ? Moi-même ça risque de me lasser… C’est quand même beaucoup d'énergie de faire un film et celui-là particulièrement. Il fallait que cela touche quelque chose qui ne soit pas juste l'envie d’avoir un gros train électrique mais que cela touche quelque chose de beaucoup plus profond en moi. À un moment je me suis demandé de quoi parlent les films d’Hitchcock et les albums d’Hergé : de la montée du fascisme. Et la plupart de mes angoisses et celles de mes parents viennent de là. Donc en quoi Hergé et Hitchcock résonnent vraiment dans mon quotidien ? Le film essaie de se réapproprier des œuvres qui peuvent apparaître comme mineures (Les 39 Marches à côté de Vertigo c'est beaucoup moins impressionnant, et puis Hergé par rapport à Picasso, c'est pas grand chose non plus) parce qu’elles parlent d’une angoisse qui me constitue. Plus que “mémoire“, c’est l’Europe en tant qu’espace hanté à jamais par un passé.

À titre personnel, j’ai vraiment fait une crise d’angoisse plus jeune lors d’un voyage avec un ami en Europe de l’est. On avait prévu d'aller en Autriche, à Prague à Budapest et puis à Cracovie et dans le train entre Budapest et Cracovie, j'ai fait une crise d’angoisse liée au fait d’aller à l’endroit où mes ancêtres avaient vécu dans des conditions compliquées : mes arrières grands-parents qui sont morts dans les camps habitaient en France. Ils venaient de Pologne, on les emmenés là-bas. C’était comme un endroit tabou pour moi, où je ne pouvais pas aller. J’ai donc fait une crise d’angoisse monumentale, on s'est arrêté à la frontière et on est repartis dans l’autre sens vers la Suisse. Donc la séquence du train dans le film est un peu autobiographique.

J’ai eu une autre expérience, plus proche, dans un train de nuit pour aller en Italie qui est tombé en panne à 10 km de Dijon toute une nuit. Quand on dit 10 km de Dijon, on dit qu’on n'est pas loin, mais quand il est 3h du matin, qu’on est dans un train bloqué, Dijon est extrêmement loin, on ne voit rien et on s'aperçoit que le monde est immense, ce qu’on oublie parfois. Et ça m’avait plongé dans une angoisse terrifiante.

À côté de la politique, il y a aussi une histoire d’amour…

Pour moi, c'est dans le contrat de la comédie d’espionnage de ce genre-là. À un moment donné, un homme et une femme se rencontrent et vivent une histoire d’amour. C’est une convention hollywodienne que j'aime beaucoup et qui est liée à l’enfance. Pendant longtemps, je pensais qu’on tombait amoureux quand on vivait une aventure dangereuse avec quelqu’un. Je partais en vacances aux scouts en pensant qu’il allait m’arriver des trucs totalement dangereux et fous avec une fille. Et que ça allait être génial. Ça vient vraiment de cette convention du cinéma hollywoodien où l'amour naît du danger de l'aventure. Dans mes films, il n’y avait jamais d’histoire d'amour sur plus de trois scènes, mais ça m'intéressait de le déployer de manière rocambolesque à l’échelle d’un film.

Comment avez-vous eu l’idée du couple d’interprètes principaux ?

J’avais envie de faire un film avec Vincent. Quand j’ai eu cette idée de Tintin, j’ai très vite eu cette image de Vincent en pantalon de golf, donc était réglé pour lui. Je ne savais pas trop qui pourrait jouer le rôle de Claire. Quand j’ai écrit la scène de la librairie quand ils se rencontrent, leurs premières répliques, j'ai eu la voix de de Sandrine [Kiberlain] dans l’oreille. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Comme j'avais bien sa diction et son et le timbre de sa voix à l’oreille, j'ai écrit tout le rôle en fonction d’elle.

J’ai du mal à comprendre les gens qui peuvent écrire un rôle sans penser à un comédien, puis faire le casting après avoir écrit le scénario — j'ai beaucoup d'amis qui le font et pour qui ça se passe très bien. Mais on peut faire une tentative de casting avant, comme ça on écrit pour les comédiens, c'est quand même plus pratique ! Donc j'ai eu l'idée de Sandrine à ce moment-là. Le producteur m’a parlé de leur différence d’âge mais ça me paraissait pas un sujet du tout, j'étais sûr de moi.

Vous parliez d’oreille, voire de musicalité. Quelles instructions avez-vous données à Benjamin Esdraffo pour qu’il y a cette sonorité herrmannienne ?

Benjamin un ami que je connais très longtemps et qui a la particularité d'être cinéphile et qui a même été critique de cinéma…

Et même un peu comédien…

Oui (rires). Sur la musique, on a beau donner des instructions, l’expérience que j’en ai, c’est : ça marche ou ça marche pas et on ne sait pas pourquoi. Benjamin est venu en montage pratiquement deux-trois fois par semaine ; il y avait des choses qui allaient, d’autres pas. A un moment, on s’est posé la question de faire une B.O. à la Bernard Herrmann et en fait, on ne pouvait pendant tout le film parce que Herrmann, c'est très symphonique… J’adore ça, mais très lourd au bon sens du terme et le film, c'est plus un Hitchcock de chambre qu'un gros machin comme Vertigo peut-être, donc on n’avait pas cette ambition-là.

Il y a quand même un côté La Mort aux trousses…

Oui, dans le genre. Mais La Mort aux trousses est une super production hollywoodienne dont l’équivalent d’aujourd’hui serait Mission : Impossible. Avec une énorme star, un énorme budget, des énormes décors… Moi, si déjà je pouvais faire un truc dans le genre des 39 marches ou de Jeune & Innocent, ce serait déjà très bien. Donc tout Herrmann, ça n’allait pas. Benjamin a composé une musique à tâtons. Et il y a quand même un moment, qui est la séquence du rêve, où là il a quand même fait une citation ou un petit pastiche herrmannien, ça s’y prêtait.

Mais j'ai beaucoup de mal à parler de la musique de manière théorique, parce que on a toujours des idées avant, des envies… Tel type de musique irait bien dans cette scène. On la met et puis la scène s’effondre. On en met une autre et la scène prend une autre dimension, on ne sait pas pourquoi. On n’a peut-être pas encore l’expérience d’Ennio Morricone, mais plus que tout au cinéma il y a quelque chose de très mystérieux dans l'alliance entre la musique et une scène.

Et l’image ?

Là, c’est beaucoup moins instinctif : je tourne en 35mm à chaque fois que je peux. En fait, l’image numérique peut être magnifique dans certains cas et en plus totalement consubstantielle à la pratique de très grands cinéastes : Kéchiche ne pourrait pas tourner en 35mm. Il tourne toute la journée à 7 caméras ; il lui faudrait un puits de pétrole entier ! Ce que je dis est valable pour moi mais ce qui me manque dans le numérique, c'est le sentiment de matérialité de l’image.

Pour moi, l'image numérique n’a pas de support, elle vient de rien et ça me manque. Je préfère de loin sentir que l'image est imprimée sur quelque chose. En plus, le film a une référence à la dessinée franco-belge. En littérature, quand on lit un livre, ça m'arrive de ne pas avoir le souvenir du livre lui-même : je me souviens de ça raconte, des personnages, de l’écriture… Je sais que j’ai commencé à lire Proust en Folio et qu’après on l’a offert en Pléiade, mais je n’ai aucune idée du moment où j’ai basculé de l’un à l’autre. En revanche, la bande dessinée, j’ai le souvenir des albums de Tintin que j’ai lus pour la première fois (c’était ceux de mon père). Le papier est important, l’encore, l’odeur. On a un rapport à la bande dessinée qui est très matériel, très physique et j'avais envie de retrouver ça avec ce film.

Avec le 35mm, je retrouvais quelque chose de cet ordre là. Et ça permet de styliser tout de suite le film : le numérique est très cru. Parce qu’il a été crée pour l’armée, pour voir la nuit et très net. Dans le cinéma, on s’en fout, donc il faut aller contre ce qu’est une image numérique pour pouvoir faire une belle image. Parce que ce sont des images de surveillance. Quand on fait un film en 35mm, on n’a pas ce handicap-là et on peut composer et styliser tout de suite.

Est-ce c’est jubilatoire ou vertigineux de créer un antagoniste tel que celui joué par Rüdiger Vogler ?

À la fois jubilatoire et hyper angoissant. On se dit surtout : « est-ce que vraiment je vais créer un méchant comme ça ? » À partir du moment où on fait un méchant et une histoire comme ça, l'accident industriel est vraiment à portée de main : ça peut être irregardable…

Sur le plateau, vos angoisses s’évaporent-elles ?

Je suis extrêmement angoissé pendant la vie, mais pas du tout pendant le tournage. Parce que pendant un tournage, on a des problèmes le temps : donc si on est angoissé en tournage, faut pas tourner. C’est les moments de ma vie où je suis le moins angoissé.

Le Parfum vert, de Nicolas Pariser (Fr., 1h41) avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler…

Sortie le 21 décembre

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Mardi 4 janvier 2022 Sauf impondérables ou nouveau variant — touchons du bois — les sorties devraient reprendre une cadence "à peu près" normale dans les salles. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend dans les premiers mois de 2022…

Jeudi 18 novembre 2021 Pascal Elbé signe une charmante rom-com dans laquelle il campe un prof tombant des nues en se découvrant malentendant et amoureux de sa voisine interprétée par Sandrine Kiberlain. Un regard original sur l’ouïe défaillante, entre autres handicaps...

Mercredi 7 octobre 2020 Une journée consacrée à Tintin à l'Auditorium le samedi 10 octobre : on valide !

Mardi 8 octobre 2019 Rêverie mélancolique et sensuelle dans une chambre d’un hôtel du “libre et change“, Chambre 212 est un film très sérieux sous ses airs de fantaisie sentimentale. Et vice-versa. Explications de l’auteur, le prolifique Christophe Honoré…

Mardi 8 octobre 2019 Vingt ans après le début de son idylle avec Richard, Maria quitte le domicile conjugal pour faire le point dans l’hôtel d’en face, chambre 212. La nuit étant propice aux prodiges, Maria est submergée par les fantômes de ses amours du temps jadis, et...

Mardi 1 octobre 2019 Un maire à bout d’idées se régénère grâce aux perfusions intellectuelles d’une philosophe. Levant un coin du voile sur les coulisses de nos institutions, Nicolas Pariser raconte aussi l’ambition, la sujétion, le dévouement en politique, ce métier...

Mardi 10 septembre 2019 « Toutes ressemblances etc. » N’empêche. Le film de Nicolas Pariser est attendu à Lyon — où il a été tourné — comme le 8 décembre par les touristes : (...)

Mercredi 13 mars 2019 Enfant de la balle dont les deux parents sont cinéastes, Thaïs Alessandrin est à la fois l’inspiratrice et l’interprète principale du nouveau film de sa mère Lisa Azuelos. Un premier “premier rôle“ dont elle s’acquitte avec un beau naturel....

Mardi 12 mars 2019 De Lisa Azuelos (Fr, 1h27) avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo…

Mercredi 13 février 2019 De Félix Moati (Fr, 1h30) avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella…

Mardi 22 janvier 2019 Familier des lieux — il a conçu la scénographie du musée abrité dans la Villa —, l’ancien directeur de la Cinémathèque Dominique Païni revient pour une soirée à (...)

Mardi 8 janvier 2019 Maître et disciple, Alfred et “François-my-boy” ont noué une singulière relation d’admiration réciproque qui se devine au fil des pages de leur livre (...)

Mardi 4 décembre 2018 de Jeanne Herry (Fr, 1h47) avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez…

Mardi 4 décembre 2018 L’engouement actuel pour les séries, vues par certains et certaines comme une alternative définitive au cinéma, rappelle le premier âge d’or de la télévision (...)

Mardi 27 novembre 2018 C’est par une œillade furtive que l’on commencera à se pencher sur la rétrospective Hitchcock que propose l’Institut Lumière ; comme un regard indiscret (...)

Dimanche 9 septembre 2018 "Première année" sort à la rentrée universitaire, mais aussi au moment où la PACES — Première année commune aux études de santé — et le numerus clausus sont sur la sellette. Thomas Lilti a du flair et des choses à dire…

Lundi 10 septembre 2018 de Thomas Lilti (Fr, 1h32) avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre Blazy…

Mercredi 18 juillet 2018 de Erick Zonca (Fr, 1h54) avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain…

Mardi 26 juin 2018 Silhouette présente depuis près de trente ans dans le cinéma français, glissant du drame habité au cocasse halluciné, Sandrine Kiberlain a connu la consécration de (...)

Lundi 14 mai 2018 Pour raconter ses jeunes années entre Rennes et Paris, quand le sida faisait rage, Christophe Honoré use de la fiction. Et les spectateurs, avec un pensum dépourvu de cette grâce parfois maladroite qui faisait le charme de ses comédies musicales. En...

Vendredi 1 juin 2018 C’est sur les terres de sa jeunesse avignonnaise, lors des Rencontres du Sud, que le réalisateur et cinéaste Daniel Auteuil est venu évoquer son nouvel opus, Amoureux de ma femme. Le temps d’une rêve-party…

Mardi 24 avril 2018 de et avec Daniel Auteuil (Fr, 1h24) avec également Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte…

Mardi 3 avril 2018 Cherchez pas, c'est encore sold out. Comme tous les concerts de rap belge ces derniers mois. Caballero & JeanJass sont au Transbordeur samedi, mais si vous n'avez pas été prévoyants, il faudra se consoler avec leur émission de cuisine... ou...

Mardi 27 mars 2018 Hitch (re)présente ! L’Institut Lumière initie un cycle de projections consacrées aux séries télévisées réalisées par de grands cinéastes. La première séance propose (...)

Mardi 13 mars 2018 de Sophie Fillières (Fr, 1h35) avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud…

Mardi 25 avril 2017 Trois plans pour vos nuits blanches.

Mercredi 15 mars 2017 Quand Kiyoshi Kurosawa pose sa caméra en France, il emporte avec lui les spectres de son cinéma intime. Explications d’une relation entre un pays et un univers se contaminant mutuellement.

Mardi 20 décembre 2016 Au sein de la foisonnante jeune garde lyonnaise s'illustrant aux platines des multiples clubs de la ville, Hergè fait figure de solide espoir avec ses mixes au long cours de house minimale. Le Terminal lui offre un all night long, mais surtout une...