Lundi 16 août 2021 OSS 117 continue ses “exploits“ en Afrique, où il échappe aux crocs des cocos comme des crocos et se trouve lesté d’un jeune partenaire… Un troisième volume en-dessous des deux précédents (Nicolas Bedos ne réalise pas tout à fait qu’il a pris la...

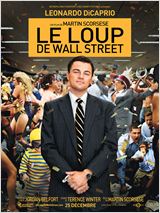

Le Loup de Wall Street

Par Christophe Chabert

Publié Vendredi 27 décembre 2013 - 6421 lectures

Le Loup de Wall Street

De Martin Scorsese (ÉU, 2h59) avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill...

La vie de Jordan Belfort, courtier en bourse obsédé par les putes, la coke et surtout l’argent, permet à Martin Scorsese de plonger le spectateur trois heures durant en apnée dans l’enfer du capitalisme, pour une fresque verhovenienne hallucinée et résolument burlesque, qui permet à Di Caprio de se transcender. Christophe Chabert

«Greed is good». C’était la maxime de Gordon Gecko / Michael Douglas dans le Wall Street d’Oliver Stone. Un film de dénonce balourd qui a eu pour incidence contre-productive de transformer Gecko en héros d’une meute d’abrutis cocaïnés et irresponsables, trop heureux de se trouver un modèle ou un miroir selon le degré d’avancement de leur ambition. Jordan Belfort, auquel Martin Scorsese consacre cette bio filmée de trois heures et à qui Leonardo Di Caprio prête ses traits, est de cette génération-là, celle qui a eu Gecko pour modèle et son slogan comme obsession.

Le film, passé son prologue provocateur — grosse bagnole et coke à même l’anus d’une prostituée — attrape d’ailleurs son héros dans un instant paradoxal : le lundi noir de 1989 où, alors qu’il s’apprête à concrétiser son rêve et devenir courtier à Wall Street, la bourse plonge et avec elle une partie de l’économie mondiale. Faux départ, retour à zéro : l’itinéraire de Jordan Belfort s’édifie sur un moment de purge financière supposée assainir le système et qui ne fait que préparer l’avènement d’une corruption plus grande encore, par de jeunes loups ayant tiré les leçons du passé… L’important, maintenant, c’est de faire encore plus vite un maximum de fric et de s’enfuir avec avant que la loi, le marché ou n’importe qui susceptible de venir mordre leur profit ne s’en mêle.

Régression

Quel regard porte Scorsese sur ce bouffon aussi dangereux qu’intrépide et séduisant ? Un regard éminemment caustique, à condition de ne pas attendre qu’il nous indique le moment où il faudra lapider cet antichrist contemporain dont la passion consiste à édifier une montagne, s’asseoir dessus, puis se laisser engloutir par elle. D’ailleurs, le vrai regard du film, c’est celui de Belfort lui-même, qui s’adresse face caméra au spectateur pour lui raconter sa vie avec une absence de pudeur hallucinante. Aucun verrou, aucun tabou : Belfort dit tout, les orgies, les coups bas, l’avidité sans limite… Scorsese ne fait qu’embrayer à l’image : dans un gigantisme de reconstitution d’autant plus impressionnant qu’il se limite, au fond, à filmer des gens cravatés dans des open spaces, il ne cache rien de ce qu’est aujourd’hui le capitalisme ; des ahuris défoncés qui font n’importe quoi pour le plaisir de l’adrénaline. La garde rapprochée de Belfort n’est ainsi qu’une bande de crétins ramassés au coin de la rue, dont le QI est proche d’une poule et qui, une fois imbibés et enschnouffés, se comportent comme des animaux.

Les séquences les plus démentes du Loup de Wall Street font ainsi penser à cette scène inoubliable de Pain et chocolat où, enfermés dans un poulailler devenu leur lieu de vie quotidien, des immigrés italiens poussent des cris de coqs face à des jeunes gens se baignant nus dans un lac édénique. Ce qu’enregistre Scorsese, c’est ce moment où, parvenu au sommet d’une civilisation fondée sur le profit à tout prix, l’humanité régresse et retourne sans s’en rendre compte vers la sauvagerie. C’est un geste éminemment politique mais, et ce n’est pas une surprise venant d’un cinéphile comme Scorsese, c’est aussi une méditation sur l’évolution des images.

Sexe, mensonges et vidéo

Son précédent film, Hugo Cabret, revenait aux sources du muet pour montrer ce que cet âge du cinéma pouvait avoir d’innocent et d’enfantin ; il le faisait en travaillant pour la première fois en 3D, conçu comme une forme de spectacle équivalente à celle utilisée par les pionniers du cinématographe — les Lumière et Méliès. Dès son introduction, Le Loup de Wall Street fait entrer dans sa narration de fausses pubs tournées en vidéo vantant l’entreprise fondée par Belfort. Des détournements du même genre viendront régulièrement s’incruster dans le film, jusqu’à ce génial publi-reportage où Belfort tente de se reconvertir en business advisor. Ce film dans le film n’ira pas jusqu’au bout, le FBI faisant son entrée dans le champ et demandant de poser la caméra — celle-ci continue à tourner, filmant ainsi l’arrestation. Quant au père de Belfort, Max — Rob Reiner, cinéaste «survivant» des années 80 — il fait son entrée dans le récit en regardant un épisode de The Equalizer à la télé, avec Steve Buscemi dans un de ses premiers rôles — le même Buscemi qui joue dans la série de Scorsese Boardwalk empire, créée avec le scénariste du Loup de Wall Street Terrence Winter.

On ne peut s’empêcher de voir là un rapport de cause à effet induit par Scorsese entre la corruption généralisée à laquelle s’adonnent ses personnages, l’arrivée de la vidéo et l’emprise grandissante de la télé. Si Hugo Cabret tentait de faire renaître l’essence originelle du cinéma par des techniques contemporaines, Le Loup de Wall Street cherche plutôt à en pointer un moment critique, celui où il a failli être emporté par l’argent — période qui fut aussi la plus difficile pour la carrière de Scorsese…

Revenons à Stone et à Wall Street : à l’époque, le cinéaste pensait qu’on pouvait encore faire des fictions didactiques («coups de poing») pour alerter l’opinion sur les dérives d’un pays et de son système ; mais ladite fiction répondait en fait aux règles figuratives de son époque qui, elles, étaient produites par le système qu’il entendait dénoncer. Il fallait un héros innocent perverti par le manipulateur Gecko, et qui paierait son erreur au prix cher. Soit un schéma hollywoodien rassurant pour tout le monde, donc inopérant. Scorsese préfère la méthode Verhoeven, déjà expérimentée cette année à des échelles variables par Harmony Korine — Spring Breakers — et Neill Blomkamp — Elysium : plonger le spectateur dans la réalité distordue de ses personnages, sans jamais lui donner l’occasion de prendre du recul. Puis, dans une ultime pirouette, ne même pas lui laisser le loisir de voir le héros chuter, puisque celui-ci est déjà en train de recréer à une autre échelle le système pervers dont il a été l’agent.

Maestro Di Caprio

D’où la santé insolente et paradoxale du Loup de Wall Street : le film va vite, porté par une mise en scène plus rock’n’roll que jamais — même si Scorsese a construit sa bande originale avec des raretés funk et latino, choix inédit de sa part — et n’hésite jamais à adopter un rythme de comédie pure. Alternant morceaux de bravoure reposant sur un sens virtuose du montage et du mouvement et longs dialogues en champ-contrechamp où c’est la parole qui semble ne plus avoir de limite — soyons honnêtes toutefois, ces passages sont parfois un peu longs et redondants, même s’ils permettent à une partie du casting de s’illustrer, notamment Matthew McConaughey et Jean Dujardin — Scorsese atteint son acmé lors de la scène des «Lemon 714». Quinze minutes durant, il pousse la logique du film à son point de rupture, transformant Belfort en un corps à la fois raide et désarticulé, bredouillant des onomatopées incompréhensibles, se roulant par terre et se jetant sur les tables et contre les murs. Cette intrusion du slapstick et du burlesque dans une œuvre qui, aussi cinglée soit-elle, se paraît jusqu’ici de la caution de la vraisemblance, est l’ultime effet de distanciation qui dit à quel point Scorsese n’est pas dupe de ce qu’il raconte.

Ce à quoi l’on assiste aussi dans cette scène, c’est le moment où un comédien fait tellement corps avec son personnage qu’il repousse ses propres limites par le plaisir — contagieux — du jeu pur et sans calcul. On savait depuis longtemps que Di Caprio était un des acteurs les plus brillants d’Hollywood ; dans la peau de Jordan Belfort, il livre une performance inoubliable qui le place au niveau des monstres sacrés que sont Brando, De Niro ou Pacino. Comme Pacino dans Scarface, il lui aura fallu incarner un héros négatif bigger than life pour démontrer l’étendue de son talent. Belfort est son Tony Montana, un rôle d’idiot flamboyant et invincible qui pulvérise tout sur son passage et qui le fait sans jamais douter de son bon droit. En cela, Di Caprio est autant l’auteur du Loup de Wall Street que Scorsese, comme en son temps Raging Bull devait sa réussite à proportion égale au génie du cinéaste et à celui de De Niro.

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Jeudi 1 juillet 2021 Enchaînant films et sujets opposés, Anne Fontaine s’attaque après Police à l’étage supérieur : le pouvoir suprême et ceux qui l’ont exercé… lorsqu’ils en sont dépossédés. Entre fable et farce, une relecture des institutions et de...

Mardi 21 janvier 2020 De Jay Roach (É.-U., 1h48) avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie…

Mardi 20 août 2019 Les coulisses de l’usine à rêves à la fin de l’ère des studios, entre petites histoires, faits divers authentique et projection fantasmée par Quentin Tarantino. Une fresque uchronique tenant de la friandise cinéphilique, mais qui s’égare parfois...

Mercredi 19 juin 2019 Revenant de quelques infortunes artistiques, Jean Dujardin se prend une belle veste (au sens propre) taillée sur mesure par Quentin Dupieux en campant un monomaniaque du cuir suédé. Un conte étrange et intrigant totalement à sa place à la Quinzaine...

Mercredi 27 février 2019 De Josie Rourke (É.-U-G, 2h04) avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden…

Mardi 5 février 2019 Le blues sera prochainement célébré d'une bien belle manière au Château du Rozier, avec un double programme qui combine cinéma documentaire et musique live sous les riffs de l'Américain Neil Black.

Dimanche 6 janvier 2019 de Yann Demange (É.-U., 1h51) avec Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley…

Lundi 24 septembre 2018 de Benoît Delépine & Gustave Kervern (Fr., 1h43) avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux…

Mardi 7 février 2017 Lors de son bref passage en France, Martin Scorsese a brisé le silence pour évoquer celui qui donne le titre à son nouveau film. Morceaux choisis et propos rapportés de sa conférence de presse.

Mardi 31 janvier 2017 En relatant le chemin de croix de jésuites du XVIIe siècle éprouvant leur foi en évangélisant un Japon rétif à ces conversions, Scorsese le contemplatif explore ici sa face mystique — ce nécessaire ubac permettant à son œuvre d’atteindre des...

Lundi 29 février 2016 « Caramba, encore raté ! » C’est une phrase de ce goût que Iñárritu lâchera si, par malheur, Leonardo DiCaprio quittait bredouille le (...)

Lundi 23 mars 2015 John Requa et Glenn Ficarra revisitent le film d’arnaque dans une comédie pop fluide et élégante portée par le couple glamour Will Smith / Margot Robbie. Divertissement longtemps irrésistible, "Diversion" rate de peu sa sortie.

Christophe Chabert

Mercredi 5 novembre 2014 L’espace, dernière frontière des cinéastes ambitieux ? Pour Christopher Nolan, c’est surtout l’occasion de montrer les limites de son cinéma, en quête de sens et d’émotions par-delà les mathématiques arides de ses scénarios et l’épique de ses...

Lundi 3 février 2014 Le réalisateur de C.R.A.Z.Y. s’empare de l’histoire vraie de Ron Woodroof, Texan pure souche, bien réac’ et bien homophobe, qui s’engage contre l’industrie pharmaceutique américaine après avoir découvert sa séropositivité. D’une édifiante linéarité,...

Vendredi 29 novembre 2013 Un mois de décembre pléthorique en bons films : on a gardé les meilleurs, avec du mélodrame français et japonais et un western social anglais… Christophe Chabert

Vendredi 30 août 2013 Après un été en demi-teinte, les quatre prochains mois devraient confirmer le cru exceptionnel de cette année 2013. Avec les locomotives cannoises et une pléiade d’auteurs dont on trépigne de découvrir les nouveaux opus, la rentrée est en effet...

Mardi 23 avril 2013 Dès son troisième long-métrage, Jeff Nichols s’inscrit comme un des grands cinéastes américains actuels : à la fois film d’aventures, récit d’apprentissage et conte aux accents mythologiques, Mud enchante de sa première à sa dernière...

Mardi 26 février 2013 D’Éric Rochant (Fr, 1h43) avec Jean Dujardin, Cécile De France, Tim Roth…

Vendredi 4 janvier 2013 La chevauchée sanglante d’un esclave noir décidé à retrouver sa fiancée en se vengeant de blancs racistes n’est pas qu’une occasion pour Quentin Tarantino de rendre hommage aux westerns ; c’est aussi un réquisitoire contre l’Histoire américaine,...

Lundi 3 septembre 2012 À 77 ans, William Friedkin prouve qu’il n’a rien perdu de sa rage corrosive avec cette comédie très noire autour d’une famille de Texans dévorés par une même cupidité. Cru et violent, génialement écrit et servi par un casting parfait.

Christophe...