Mercredi 14 octobre 2020

Elle a connu la dictature, la terreur, la guerre, l’exil, puis, le retour au pays. Elle, c’est Sahra Halgan, figure emblématique de la (...)

Éric Barbier - Gaël Faye : « Le film est une autre façon d'écrire l'histoire »

Par Vincent Raymond

Publié Jeudi 3 septembre 2020 - 1220 lectures

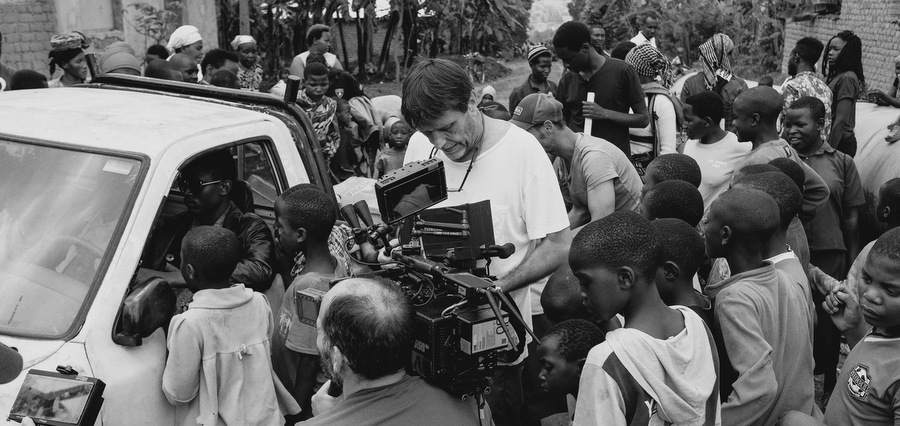

Photo : ©Julien Panié

Petit Pays / L’auteur du roman "Petit Pays" (Prix Goncourt des lycéens 2016) et le cinéaste qui l’a porté à l’écran conversent autour de l’adaptation et du ressenti d’une œuvre résonant avec l’Histoire… En sélection au festival d’Angoulême.

Avez-vous eu peur quand vous avez appris qu’on allait adapter votre roman ?

Gaël Faye : Non, parce que c’est arrivé graduellement. La première fois où l’on m’a dit : « tiens, il y a producteur ou un réalisateur qui veut te rencontrer », je me suis dit « ah bon, tiens, mon roman plaît ». Ma plus grande crainte était de ne pas trouver la bonne personne. Ce que j’ai bien aimé, chez Éric [Barbier], c’est son côté beautiful looser : je lui ai demandé ce que je pouvais regarder après La Promesse de l’aube que j’avais vu en montage, et il m’a dit : « Non, ne regarde rien : je n’ai jamais réussi à faire vraiment ce que je voulais. » J’ai trouvé ça très honnête, intéressant, et donc du coup j’ai tout regardé.

Il était la bonne personne, parce qu’il y avait déjà la claque que m’avait mis La Promesse : j’avais trouvé le jeu de Charlotte Gainsbourg époustouflant — il l’avait emmenée dans un registre que je n’attendais pas du tout. Et puis il y avait lien avec l’enfant, le casting des enfants, mais aussi le passage du roman au film : connaissant le livre, je pouvais un peu voir le travail qui avait été fait. Deux choses, enfin : pour Éric, c’était évident qu’il fallait tourner Petit Pays dans la région et que le contexte historique et politique était aussi important que l’histoire de la famille et de Gabriel. Ce n’était pas le cas avec toutes les personnes que rencontrais. Éric s’étant surtout intéressé au sujet, on a donc dès la première rencontre pu parler du fond.

Et le sujet, c’était plutôt l’enfance, ou bien la guerre ?

Éric Barbier : Non, non, non, c’est le Rwanda, le Burundi ; c’est le pays, le contexte… C’est difficile d’oublier tout le contexte, mais il faut le connaître. Toute la difficulté était d’oublier complètement le contexte historique pour arriver à raconter ce que les gens ont vécu ; or pour l’oublier, il faut le connaître… Ça a été un travail pour moi, puisque je ne le connaissais pas assez — en tout cas, je connaissais ce que j’avais lu. C’était aussi l’enjeu qui perçait dans le roman : on raconte des riens, mais derrière, il y a toute l’histoire des réfugiés, toute l’histoire des deux pays, une fresque… Mais il ne fallait pas que les gens se payent une leçon de l’histoire : c’est un film.

Comme dans toute histoire qui traite d’un conflit de cette nature et d’une extermination de masse, il y a — dans le livre en tout cas — l’indicible. Comment est-ce qu’on passe à la représentation de ce qui est l’indicible ?

EB : On passe comme dans le livre, c’est ça qui est fort : c’est pour ça que je peux adapter le livre de Gaël. À un moment donné, ce qui est indicible n’est pas montré et passe par le corps de la mère : elle est brisée dans son corps et dans sa tête. Ça, c’était la grande force du livre : il ne parle pas de la guerre civile du Burundi, de l’horreur au Rwanda à côté en disant des choses générales, mais il est sur des choses microscopiques. Car dans l’histoire de la famille on a toutes les histoires : la guerre civile qui fait intrusion dans la famille par les petits détails comme un hélicoptère qui arrive ; par les jeunes voyous qui arrivent pour braquer le cuisinier parce qu’il est hutu… Au-delà des intrusions directes de la guerre civile chez Gabriel, il y a en effet l’histoire du génocide des Tutsis raconté juste par le corps de la mère : elle perd sa famille et quand elle revient, on en voit l’impact. C’est quelqu’un qui, d’un coup, se retrouve avec plus personne.

Il y a eu un million de morts il y a vingt-cinq ans, donc un million d’histoires, de familles touchées par le génocide des Tutsis au Rwanda.

Encore aujourd’hui, c’est une histoire qui n’est pas du tout terminée pour les gens.

L’essentiel du film se déroule dans des intérieurs. Comment avez-vous arbitré entre les séquences du “dehors” et celles du “dedans” ?

EB : Déjà, on ne pouvait pas tourner au Burundi. Même si l’histoire s’y passe, nous ne pouvions pas y aller parce que la situation est trop complexe et que le pays est trop instable. De manière purement technique, le tournage n’était pas assuré, donc impossible. Les assureurs. ne voulaient même pas m’assurer pour aller voir le pays. Donc là-dessus, ce n’était pas envisageable.

Et sinon, il y a eu un léger décalage dramaturgique entre le roman et le film : dans le film on est plus sur la cellule familiale, donc tout se passe dans la maison. C’est très anxiogène quand la mère revient ; ça se sent plus quand elle ne bouge pas, qu’elle est assise et que tout est figé dans l’intérieur… Je trouve que c’est très angoissant. Et il y a une force dans ça, et petit à petit, il y a moins d’extérieurs à la fin du film : on va se resserrer sur la maison, avec davantage de scènes à l’intérieur, de scènes renfermées… Au début, on est dehors, on joue, on a le lac, on sort, même quand ils se bagarrent, même si c’est très violent, c’est quand-même encore l’enfance. Et au fur et à mesure, les choses se referment, et on est dans une espèce de huis clos plus anxiogène…

Au début, les enfants courent beaucoup dehors. Cela correspond bien sûr à la fougue énergique de leur jeunesse, mais était-ce aussi pour vous une façon d’imprimer un certain rythme au film ?

EB : Ce serait prétentieux de le dire. En revanche, je trouve qu’en termes de cinéma, dans la course, dans l’expression des corps, il y a un truc très sur les enfants. D’ailleurs, en dehors du tournage, ils aimaient courir… Ces gamins sont devenus une vraie bande pour le coup… Et puis, si j’en crois ce que me racontait Gaël — puisqu’on a beaucoup parlé sur l’écriture — tout ça, c’est aussi la liberté… J’ai revécu ma propre enfance dans ce qu’il me racontait, même si on habitait à dix mille kilomètres l’un de l’autre. Dans ma jeunesse, où mes parents me donnaient une liberté absolue, mes souvenirs, c’est la forêt, les trucs, les bagarres dehors…

La première chose dont Gaël m’a parlée quand on évoquait le roman, c’est le Tanganyika : « aller sur le Tanganyika, allez là-bas, allez sur le bord ». Et sa tante, quand je l’ai rencontrée, ce qu’elle m’a raconté, c’était ça : « le dimanche, on partait, on était vingt, on allait au marché de Tanganyika, on dansait au bord du lac. » Donc il y a là quelque chose qui passe par la liberté des corps : se déplacer, courir, s’amuser, nager ; et c’était quelque chose qui fallait vraiment rendre et qui va s’opposer à la fin. Car à la fin, on n’a plus ça. Pour aller plus loin, la scène du roman qui est pour moi centrale dans le livre — celle du saut du plongeoir à la fin du roman qui pour moi la fin de son enfance — on l’a enlevée au montage, alors qu’on l’avait tournée.

Mais il reste cette scène où le gang l’oblige à mettre le feu…

GF : C’est une scène d’une violence extraordinaire : elle est dans le livre, d’une violence encore plus grande parce qu’il y a des mots qui sont dits, où il menace d’aller tuer ses parents, son père, sa sœur ; c’est une violence extraordinaire.

Ce sont pourtant vos propres mots qui sont transposés…

GF : Ce qui m’a choqué, c’est le fait que ce soit resserré en 1h45. On ne met pas sur pause, on est dans la salle, les situations s’empilent, on a l’impression d’être en apnée — surtout à la fin du film. Et puis il y a des éléments sonores qui sont très présents, on ne se rend pas compte, mais c’est quand-même là, la tension musicale : au début, les chansons sont de la rumba congolaise très joyeuses, et plus on avance, plus on a des musiques de film ou bien ce rap américain très lancinant. Éric est très malin : il termine pas des vidéos d’archives en VHS, où il met ma chanson Petit pays, et là d’un coup c’est comme si on oubliait… « Voilà par quoi vous êtes passé ; voilà ce que vous avez perdu ». Juste après ça, il m’a demandé ce que j’en avais pensé, j’ai dit « Écoute Éric, je te réponds dans trois jours ».

Pour revenir à la perception du livre, je l’ai relu puisqu’il a été réimprimé. À la dixième page, on traite de la séparation et justement de la douleur de cet enfant ; or beaucoup de gens disent : « c’est l’enfance joyeuse… » En fait il y a deux lectures : une purement légère ; l’autre, dès la première scène après le prologue, « je ne sais pas à quel moment cette période s’est arrêtée, à quel moment mes parents se sont déchirés. »

C’est l’histoire d’un enfant qui souffre de la séparation de ses parents. Mais dans la perception des gens, c’est l’enfance joyeuse, puis d’un coup la guerre…

L’écriture vous aide-t-elle à transcender le passé et ce que vous avez en commun avec Gabriel ?

GF : J’écris aussi pour recomposer un peu ma mémoire, pour trouver des réponses à tous ces mystères de cette enfance où l’on a vécu des choses qu’on n’analysait pas, qu’on recevait directement, sans avoir les mots. Et puis les adultes ne nous parlaient pas. Écrire, c’est une aussi névrose de la maîtrise : une maîtrise de soi, de ses sentiments. Offrir cette histoire à Éric, ça lui permet d’en faire une œuvre à côté, complémentaire, qui n’est pas la mienne. La surprise est passée par là ; c’est pour ça que je dis qu’il a réussi à m’avoir.

À un moment donné, je n’ai plus la maîtrise de l’écriture. Quand j’écris un roman, j’arrive à mettre la distance par certaines phrases qui atténuent… Quand je dis « il neige sur Bujumbura » juste après que Gabriel a jeté le briquet sur la voiture et que la voiture s’enflamme, j’ai besoin de tout de suite aller dans quelque chose d’ultra)poétique, et j’imagine Gabriel qui envoie cette lettre à sa correspondante en France, il dit « neige sur Bujumbura ». Donc, la glace recouvre tout, il faut geler ce feu qui brûle, repartir de quelque chose d’immaculé, revenir à une enfance vierge — et en même temps ce cœur ne sera plus jamais le cœur d’un enfant, parce qu’à ce moment-là il est consumé par la glace. Cette image poétique très forte, très violente, me permet d’atténuer la violence que j’ai eue à écrire ce passage-là. Quand Éric s’empare de cette histoire, il l’écrit d’une autre façon, et je suis obligé de baisser la garde, parce qu’il faut que je rentre dans son histoire. C’est pour ça que ça a été violent pour moi, c’est parce que c’est une autre façon d’écrire une histoire.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir vécu votre enfance dans une tension comparable ou, au contraire, était-elle plus diffuse, moins consciente que celle montrée dans le film ?

GF : Ah non, je pense qu’elle était beaucoup plus grande que celle du film. C’est aussi pour ça que ça m’a choqué. Quand mon père et ma sœur ont vu le film au mois de mars, mon père m’a dit « mais quelle enfance vous avez eue ! », parce que lui-même, il ne comprend même pas qu’on puisse être plus ou moins sains d’esprit ma sœur et moi aujourd’hui. Parce que oui, c’est vrai, ce n’était pas un film, ni un roman, c’était tous les jours…

Et votre père, il l’avait perçu différemment, avec le livre ?

GF : C’est une bonne question : il faut aussi que j’analyse encore les réponses de mon père. Parce que la première fois que mon père l’a lu, il s’est tout de suite identifié au personnage du père. Or le père de l’histoire meurt et le mien est vivant dans la vie : « tu vois bien que c’est pas toi ! » (sourire). Il y a tellement de choses liées que ça le ramène en arrière. Il a préféré le film au roman : « c’est moi la vedette, j’ai plus de place dans le film que dans le roman, je suis plus présent et ta sœur est plus présente » — et je lui ai dit : « ce n’est ni toi, ni Johanna [ma sœur s’appelle Johanna], ce sont des personnages ». C’est drôle : quand on montre cette histoire on se laisse prendre et on finit par se dire que c’est ce qu’on a vécu alors que ce n’est pas du tout comme ça que ça s’est passé.

Comment Johanna a-t-elle réagi ?

GF : J’ai moins discuté avec elle ; elle m’a dit qu’elle avait besoin de le revoir une troisième fois. Peut-être comprend-elle un peu plus le travail fait entre fiction et réalité. Mais ça n’empêche qu’elle s’identifie elle aussi.

EB : Pour avoir parlé avec sa sœur, son père, et avec Gaël aussi, en étant extérieur n’ayant pas vécu ça, je crois que le film réactive des souvenirs, même s’il n’y a pas de liens directs. D’ailleurs son père m’a dit deux-trois trucs : « Ça, on l’a vécu, ça c’est ça etc. » Sans parler de la famille de Gaël, même des gens qui ont vu le film, comme des réfugiés burundais, disent : « ah oui mais c’était ça, je m’en rappelle des coups de feu ». Ce n’est pas sûr que ce soit la vérité, mais je veux dire que ça réactive du souvenir. Et après, bizarrement, le souvenir s’adapte aux choses.

Vous expliquez qu’il y a très peu d’images du Burundi de cette époque, c’est aussi pour ça que vous vouliez qu’il y ait un film…

EB : Très très peu. Les journalistes sont beaucoup sur les sensations : ils sont là quand ça pète, quand il y a des drames… Le problème qu’on avait, c’était de reconstituer la vie de tous les jours au Burundi ; c’est pour ça que Gael m’a donné des éléments, des photos, des images de film de sa famille. Bizarrement, on fait attention à ces pays comme le Burundi ou le Rwanda évidemment quand ça barde, quand il y a en plus des morts et que les journalistes bougent, mais avant ? Sur ces pays-là, il y a très peu d’informations. Et si on parle aujourd’hui de ce qu’il se passait y a 25 ans, je peux vous dire qu’au Burundi aujourd’hui, ce n’est pas joli. Et le jour où ça va barder, on va dire « nan mais vous vous rendez compte ? » alors que depuis 2015, depuis 5 ans, ça ne barde pas un peu, mais beaucoup. Et on ne le sait pas : personne n’est intéressé. C’est la vie, ce n’est pas un reproche, mais c’est aussi pour ça, qu’avec le décalage, on n’a pas d’informations.

Le Rwanda est-il plus stable aujourd’hui ?

EB : Ah oui, c’est le jour et la nuit par rapport au Burundi.

Vous avez choisi de vous recentrer sur la cellule familiale et une violence psychologique presque plus forte que si on voyait des images de meurtres…

EB : Il n’y a pas d’images de meurtres dans le roman. Et je n’aurais pas pu : s’il y avait eu des images de génocide dans le roman, je n’aurais pas pu le filmer. Ça aurait été un autre metteur en scène qui aurait fait le film, parce que moi, je n’aurais pas pu reconstituer les actes génocidaires, c’est impossible pour moi, je ne peux pas le concevoir. Vraiment, cette part de mise en scène est inconcevable pour moi. Toute l’histoire du Rwanda est racontée à travers la mère réfugiée au Burundi, et qu’elle va raconter ce qui s’est passé. C’est ça aussi la force du livre : se focaliser sur une histoire qui vous dit à vous, spectateurs et acteurs : « il y a un million d’histoires différentes de gens impactés par le génocide des Tutsis au Rwanda ».

Ici, des voyous vont rentrer dans la maison. Innocent, l’employé, va frapper le cuisinier, parce qu’il est hutu, et lui tutsi. Le racisme entre dans la maison et l’enfant ne le comprend pas : Innocent, c’est l’employé de son père, le gamin l’admire un peu, parce qu’il est un peu kéké, il fait un peu le fier à bras. D’un coup, le gamin se rend compte qu’il y a des déchirements dans la société où il vit et qu’il ne comprend absolument pas. Dans le livre, tout rentre par le biais de la famille et des copains. Si le roman a touché autant de gens en France, c’est parce que tout se passe autour d’une famille submergée par des éléments extérieurs coup. Gaël arrive à faire une œuvre littéraire qui fait qu’à travers les personnages, on va avoir l’écho de l’Histoire avec un grand H.

Et c’est ce qui m’intéressait. Dès qu’on s’est rencontrés, tout s’est mélangé, parce que tout est mélangé. On a parlé de tout, du racisme, du pays, du Rwanda et il y a eu des discussions politiques — parce que je ne connaissais pas le Burundi. Mais la force du roman et du film fait que quand on l’a projeté à Kigali, beaucoup de Rwandais réfugiés à cette période sont venus nous dire « c’est la vie des réfugiés ». Il n’y avait jamais eu de film sur les Rwandais réfugiés dans les pays à côté, que ce soit le Burundi, l’Ouganda ou le Congo. Isabelle Kabano, qui joue la mère, est elle-même une réfugiée. Ses parents ont quitté le Rwanda pour la même raison. Ils sont d’abord allés à Bujumbura, puis au Congo. Elle ramène aussi une part de cette histoire des réfugiés.

Il y a donc ici un double point de vue : Gaël raconte dans son roman l’histoire de la famille, mais aussi l’histoire d’une femme réfugiée ; c’est pour ça aussi que les gens associent souvent le film au génocide rwandais — qui n’a pas été vécu de la même manière par les Tutsis rwandais au Rwanda et par ceux qui étaient à l’extérieur, qui ont découvert les choses après. Nous, on refait l’histoire à l’envers vingt-cinq ans plus tard, mais à l’époque les gens ne savaient rien. Isabelle Kabano le raconte : « on a appelé ma grand-mère, ça ne répondait pas, on ne voyait pas les gens, on ne savait pas, on n’avait pas d’informations ». On ne savait rien, tout était fermé, le pays était fermé.

À part Isabelle Kabano, d’autres personnes vous ont-elle témoigné de leurs récits familiaux ?

EB : Le personnage de la grand-mère, Mariana, raconte ce qu’elle a vu à Kigali. Son interprète, Tatiana, a beaucoup souffert pendant le génocide. Elle a été incroyable : c’est quelqu’un qui se raconte très peu, avec une pudeur… Quand elle dit le texte, elle raconte l’histoire de sa famille. Et puis on a eu des retours lors des avant-première en France, comme par exemple, cette projection très émouvante à Lyon où une jeune fille, en larmes, avec son père et sa mère dans la salle. Elle avait quoi ? Vingt ans ? Elle a dit que ses parents ne lui avaient jamais parlé et nous a remerciés d’avoir montré en film « l’enfance [qu’elle aurait] pu avoir s’il n’y a pas eu tout ça ». Moi, j’ai trouvé ça bouleversant.

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Jeudi 1 mars 2018 Le festival stéphanois vient de dévoiler sa programmation définitive pour sa 27e édition du 27 juin au 1er juillet. Une liste d'artistes qui mêle têtes d'affiche et artistes émergents tout en entérinant son changement d'envergure.

Mercredi 20 décembre 2017 Pierre Niney enfile un nouveau costume prestigieux : celui d’un auteur ayant au moins autant vécu d’existences dans la vraie vie que dans ses romans, Romain Gary. Rencontre avec un interprète admiratif de son personnage.

Mercredi 20 décembre 2017 de Eric Barbier (Fr., 2h10) avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon… (20 décembre)

Jeudi 31 août 2017 Petit Paysan deviendra-t-il grand cinéaste ? C’est bien parti pour Hubert Charuel, qui signe un premier long métrage troublant. Entretien cartes sur étable.

Mardi 22 août 2017 Un petit éleveur bovin tente de dissimuler l’épidémie qui a gagné son cheptel. Ce faisant, il s’enferre dans des combines et glisse peu à peu dans une autarcie paranoïaque et délirante. Une vacherie de bon premier film à voir d’une traite.

Mercredi 5 avril 2017 Du Cap-Vert, vous connaissiez sûrement la "Diva aux pieds nus" (Diva dos pés descalços), Cesaria Evora. Dans le sillage de cette immense chanteuse, plusieurs artistes ont émergé dont Mariana Ramos, née à Dakar mais originaire de l'île.

Vendredi 17 février 2017