Au musée Hébert, l'oeil aventureux de François-Auguste Biard

Peinture / Le musée Hébert nous invite à découvrir l'œuvre de François-Auguste Biard, peintre-aventurier exhumé des oubliettes de l'histoire de l'art. Une œuvre protéiforme nourrie par une observation attentive du monde mais également par un goût pour une certaine forme de burlesque.

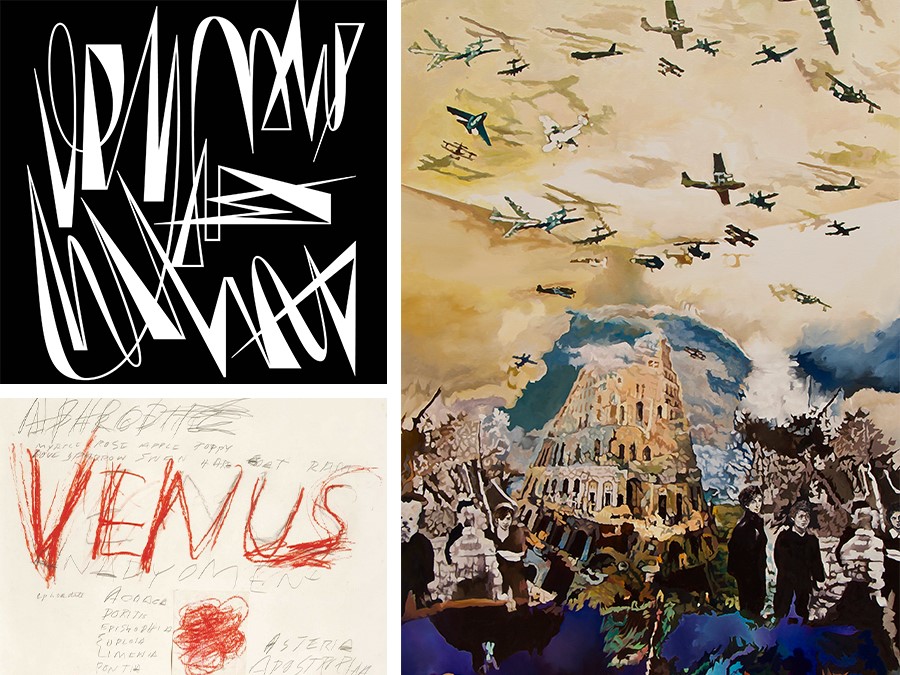

Photo : Vue de l'océan glacial : pêche aux morses par des Groenlandais, François-Auguste Biard © Bertrand Legros / collection du musée de Dieppe

Il faut bien reconnaître une chose, si aujourd'hui l'œuvre de Biard suscite notre intérêt, c'est en grande partie parce qu'elle se fait l'écho de sa vie palpitante et de son caractère intrépide. Une vie qui traverse le XIXe siècle (1799 - 1882), faite de montées à Paris, de voyages en Méditerranée, d'explorations polaires et de traversée de la forêt amazonienne. Une vie dont l'œuvre protéiforme a pour constante de proposer une observation fine et amusée des individus et des groupes sociaux : les comportements des classes bourgeoises, les expressions des aliénés internés dans un asile, les costumes des populations samies, ou les rituels des Indiens d'Amazonie - rien n'échappe à l'œil de Biard ! Comme le montre l'amusant tableau d'ouverture de l'exposition, ce talent d'observateur, il l'exerce dans un premier temps dans son atelier, face à un miroir, indifférent à l'agitation qui l'entoure - car, si l'on en croit cette peinture et les articles de presse de l'époque, son atelier avait des allures de brocante farfelue dans laquelle se pressait le Tout-Paris mondain.

Dans toutes les directions

Si Biard est sorti des radars de l'histoire de l'art, c'est entre autres parce que son œuvre part un peu trop dans toutes les directions. Pour circonscrire son parcours, l'exposition prend le parti d'une approche thématique et démarre avec une section consacrée aux Salons. À proximité de plusieurs des tableaux burlesques qui ont fait le succès populaire de Biard lors de ces fameux raouts artistico-mondains, un mur donne un aperçu des critiques plus ou moins cinglantes qui lui ont été destinées. En effet, reconnu à l'époque pour ses peintures potaches qui moquaient gentiment ses contemporains, il n'était pas toujours apprécié des critiques.

Après un détour du côté de la peinture sociale (l'intimité dramatique d'une famille visitée par les huissiers ou une très théâtrale scène dans un asile d'aliénés), la suite du parcours nous embarque avec Biard à bord des bateaux de la Marine nationale. On lui découvre ainsi tour à tour une veine orientaliste lors de ses escales méditerranéennes, une sensibilité romantique quand il dépeint les paysages polaires (auxquels ses contemporains ne croyaient pas tant les lumières et les reliefs leur semblaient irréels), ou une approche d'apprenti-ethnologue lorsqu'il observe les costumes des populations de Laponie ou les mœurs des Indiens d'Amazonie.

Narration fantasmée

Tous ces voyages ont naturellement été l'occasion de dessiner de nombreux croquis, dont quelques-uns sont présents dans l'exposition, mais dont la grande majorité a malheureusement disparu... ceux-ci permettaient à Biard de composer ses tableaux, parfois plusieurs années après ses expéditions. Il recomposait à partir de ses esquisses, de ses souvenirs et de ses fantasmes, des tableaux dont la dimension narrative est assez stupéfiante - aucune photographie ne pourrait prétendre à être aussi riche en informations.

Chaque attitude, chaque expression raconte quelque chose au spectateur qui, auscultant la scène, imagine les narrations possibles... et lorsqu'il s'agit de la scène de liesse de la promulgation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies, il ne fait pas de doute qu'il adopte la narration officielle, autrement dit celle d'une France qui se donne à voir comme libératrice des populations esclavagées - effaçant ainsi l'asservissement dont elle était pourtant responsable pendant quatre siècles, et niant par là même les nombreuses révoltes que les esclaves ont menées pour sortir de cette condition infamante.

Le Monde en scène. François-Auguste Biard (1799-1882) jusqu'au 4 septembre au musée Hébert, entrée libre