à ne pas manquer !

Musique-soirees / Rock & Pop

Adam Green

Marché Gare

Theatre-danse / Humour & Café Théâtre

Madame Fraize

Théâtre à l'Ouest

Expositions / Art contemporain et numérique

Simon Dybbroe Møller

La Salle de bains

Guide-urbain / Jeux

Ciné-Quiz

Aquarium ciné-café

Expositions / Peinture & Dessin

SuperBal

Espace Arts Plastiques Madeleine-Lambert

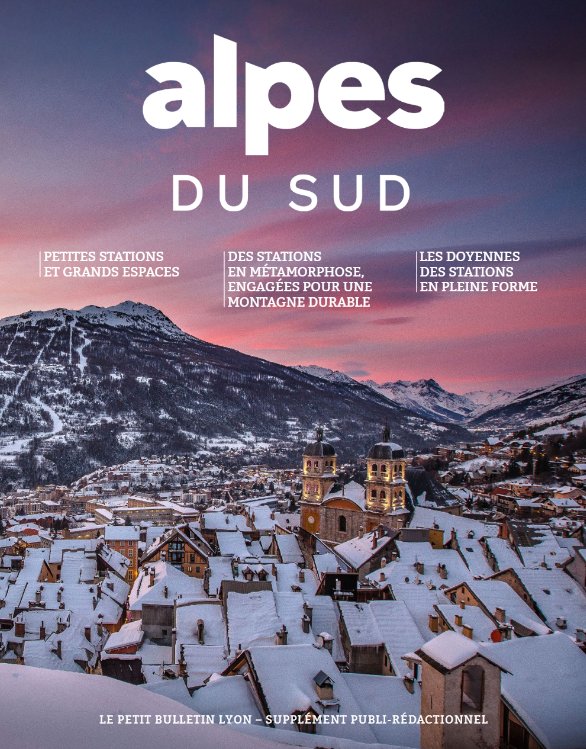

Article publi-rédactionnel

Un hiver aux Abattoirs, entre classiques et découvertes

Jazz, rock, chanson, musiques du monde… Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu font vibrer l’hiver avec une programmation qui mêle grands noms, talents émergents et créations inédites.

Derniers articles

Cinéma - Capharnaüm

Un monde fragile et merveilleux, l'impossible départ

Mardi 10 février 2026

Musiques -

Un hiver aux Abattoirs, entre classiques et découvertes

Mardi 10 février 2026

Restaurants - Brasserie

Sauce Poulette, sans chichi

Dimanche 8 février 2026

Musiques - Rock

L'épure après l'élan : Peter Doherty au Transbordeur

Samedi 7 février 2026