Psychanalyse des contes défaits

Sur les écrans américains depuis l'automne, les séries Grimm et Once Upon a Time revisitent chacune à leur manière les contes de fée, cet outil universel d'exploration de l'inconscient collectif.

Dans son best-seller mondial, Psychanalyse des contes de fée (1976), le psychanalyste freudien Bruno Bettelheim, décédé en 1990, analysait ainsi l'essence même de notre rapport aux mythes et aux contes de fée :

« Les mythes mettent en scène des personnalités idéales qui agissent selon les exigences du surmoi [le mécanisme de renoncement aux pulsions, NdlR], tandis que les contes de fée dépeignent une intégration du moi qui permet une satisfaction convenable des désirs du ça [l'instance inconsciente de la personnalité à l'origine des pulsions, NdlR.] »

C'est en cela qu'ils répondent aux angoisses des enfants, en leur donnant en quelque sorte les clés de la vie et de ses épreuves, les moyens de les résoudre et de parvenir à la maturité tout en se confrontant aux images positives et négatives de leurs parents. Certaines versions - les contes étant issus d'une tradition orale, ils existent sous différentes versions selon celui qui les a couchés sur le papier -, précise d'ailleurs Bettelheim, correspondant davantage que d'autres à la structuration psychologique de l'enfant.

Bref, il y a là une histoire d'inconscient individuel et collectif par lequel chacun de nous s'est plus ou moins construit dans le royaume de l'imaginaire. Il est donc d'autant plus intéressant de constater, sans qu'il n'ait jamais vraiment quitté les écrans, le retour en force du conte de fée à la télévision et au cinéma.

Alors qu'on nous annonce deux versions (très) différentes de Blanche-Neige au cinéma, Mirror Mirror de Tarsem Singh et Blanche-Neige et le chasseur de Rupert Sanders, avec Kristen Stewart de Twilight, et après justement que Catherine Hardwicke, première réalisatrice de la saga vampirique ait livré sa version très twilightienne (c'est-à-dire au sous-texte sexuel légèrement chargé) du Petit Chaperon Rouge avec la sublime Amanda Seyfried, depuis cet automne, les deux grands networks concurrents américains NBC et ABC nous offrent avec respectivement Grimm et Once Upon a Time, deux séries tirées directement de la manne inépuisable du conte de fée. Et ce dans des approches radicalement différentes l'une de l'autre.

Grimm

Sur NBC, le pilote de Grimm, série créée par deux anciens d'Angel, spin-off du culte Buffy contre les Vampires, s'ouvre sur le Sweet Dreams d'Eurtyhmics (pour se clore sur la reprise de cette même chanson par Marylin Manson, appuyant la vocation gentiment horrifique de la série). Une jeune fille en veste de sport rouge fait son jogging dans la forêt. Elle s'arrête soudain. Une créature rugissante et poilue se jette sur elle pour la propulser hors-champs et la découper en morceau. Ne reste à notre vision que le lecteur mp3 continuant de jouer ironiquement Sweet Dreams.

En dix secondes, Grimm vient de résumer Le Petit Chaperon rouge et de nous faire faire une entrée fracassante dans son univers, quelque part entre X-Files et son univers grisâtre (la série se déroule à Portland où les forêts sont légion) et Buffy contre les Vampires, auquel elle emprunte un certain goût pour l'humour.

Grimm, ou l'histoire de Nick Burckhardt, un détective de la police criminelle, qui se découvre le pouvoir de voir le vrai visage de créatures maléfiques tout droit sorties des contes de Grimm (loups, hommes-rats, hommes-ours, le tout avec des noms allemands tels que « Blutbaden » ou « Jagerbär »). Lors de sa première apparition, occupé à mater une jeune femme avec son collègue flic, il en dresse le portrait psychologique en une seconde, son collègue lui rétorquant : « tu ne peux pas y voir juste une paire de fesses ? ». Lui, répond, « non je ne peux pas ». La seconde d'après, la jeune femme le regarde et le visage qu'il voit est celui d'un démon.

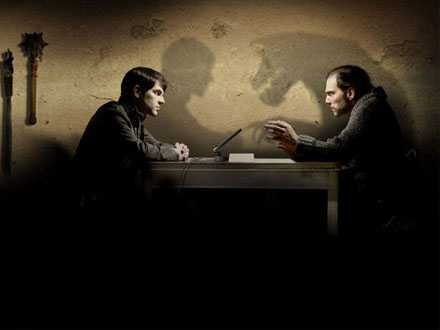

Comme le psychanalyste, Burckhardt a donc le pouvoir de voir le sens caché des choses et des individus, particulièrement quand ceux-ci ne peuvent retenir leurs pulsions, illustrant ainsi l'une des plus célèbres citations de Bruno Bettelheim :

« Ce qui est gardé secret c'est souvent les véritables sentiments qu'éprouve un individu sur un comportement qu'il affiche ouvertement. »

Chasseur de démon

Tout est donc question de regard et d'interprétation. Mais ce n'est pas tout, car Burckhardt apprend de Marie, sa mère adoptive mourante, qu'il est en réalité un descendant des Grimm et que ceux-ci, loin de ne faire que collecter des contes et d'être d'éminents linguistes, étaient des chasseurs de démons. Ainsi, le simple détective, sorte d'élu comme l'était la chasseuse de vampires Buffy, hérite-t-il d'un fardeau psycho-généalogique, genre d'atavisme psychologique qui parcourt les générations à travers les différentes expériences des ancêtres dont s'imprègnent malgré eux les descendants. Ses parents ont été tués par une caste de démons qui veut également sa peau - thème également très buffien. Il devient lui-même chasseur de démons, à tous les sens du terme.

Mais l'intérêt de Grimm est aussi d'appréhender les contes de fée, comme le faisait Buffy avec le vampirisme, sous un angle postmoderne, d'en détourner les figures, de les transférer dans un XXIe siècle peuplé de créatures fantastiques menant une vie quotidienne banale au milieu des humains (le joueur de flûte de Hamelin est un DJ culte, l'un des descendants des ennemis héréditaires des Grimm, un Blutbad, soigne ses pulsions sanguinaires à coup de gymnastique Pilates, Raiponce est une enfant sauvage qui vit dans un arbre, sans parler des trois petits cochons dont le destin est retourné comme un gant).

Manière également de signifier, à travers les visions de Burckhardt, ce que la psychanalyse tire du conte de fée, à savoir la satisfaction, ici concrètement matérialisée, des désirs du ça. Sous entendu, en chacun de nous, sommeille un être pulsionnel, caractérisé par l'animal (le loup, le cochon, le rat) que le flic/Grimm Burckhardt a la capacité de détecter par son don magique pour l'analyse. car comme le dit Marie, sa mère adoptive : « Ce n'est pas un conte de fée, ce qu'ils ont écrit est vraiment arrivé. »(1)

Once Upon a Time

C'est également mot pour mot, le leitmotiv d'Once Upon a Time, la série d'ABC, développée par deux anciens scénaristes de Lost. On y trouve toute la panoplie des personnages de contes de fée : Blanche-Neige et le Prince Charmant, La Méchante Reine, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Rumplestiltskin (incarné par Robert Carlyle) et même Jiminy Cricket.

Par la faute d'une malédiction ourdie par la Marâtre de Blanche-Neige, tout ce beau monde est « déplacé » d'un coup de fumée noire (tiens, tiens) dans la réalité d'aujourd'hui - un peu à la manière dont Benjamin Linus de Lost déplaçait son île mystérieuse dans le temps et l'espace - et se trouve bloqué à Storybrooke (Maine (2)) où le temps est gelé (l'horloge municipale est bloquée sur 8:15, clin d'oeil au vol 815 de Lost) et où les happy-ends n'existent plus que dans l'espoir d'un enfant adopté et de sa mère biologique, Emma Swan, elle-même fille de Blanche-Neige et du Prince Charmant et récemment débarquée en ville.

Beau nœud oedipien que celui-ci puisque l'enfant Henry a été adopté par la Méchante reine - devenue ici maire de Storybrooke - à l'origine de la malédiction pour laquelle elle a dû au sens propre tuer le père (également prénommé Henry), en lui arrachant le cœur. Ce qui fait de la marâtre ni plus ni moins que la mère adoptive de son arrière-petit fils, qui est aussi symboliquement son père (!). Le goût prononcé de l'enfant pour les contes de fée - il est le seul à connaître la vérité de la situation grâce au vieux grimoire de contes qu'il possède - lui vaut d'être en thérapie avec celui qui était dans le monde magique Jiminy Cricket (la figure de la bonne conscience) devenu ici... pédopsychiatre.

Lost en « translation »

A l'inverse de Lost, où des êtres réels étaient échoués sur un territoire quasi magique, ici des personnages de fiction sont coincés dans la réalité, mais sans passé ni souvenirs, et la nouvelle venue elle-même, Emma Swan, censée briser la malédiction ne peut se résoudre à en partir afin de ne pas abandonner une deuxième fois son fils biologique. Comme dans Lost, où les rapports familiaux sont également très problématiques, les flash-backs avec le passé alimentent le récit en agissant comme son inconscient narratif qui se répète dans la réalité d'aujourd'hui (3) et, comme dans Lost toujours, relient les destins des personnages entre eux.

Ainsi vont-ils se construire dans la réalité sur le modèle de leur passé magique inconscient, c'est-à-dire de leur ça. Mais si ces flash-backs éclairent le présent, ils donnent également une touche de kitsch à l'ensemble, tombant dans un écueil qu'évite Grimm : une vision trop caricaturale et archétypale du conte de fée et de ses personnages, telle que celle à laquelle Disney nous a malheureusement habitués. D'autant plus paradoxal que c'est l'archétype qui fait fonctionner le conte de fée, mais alors tant qu'il n'est pas représenté par autre chose que l'imagination ou la sublimation.

Autrement dit comment donner une forme au merveilleux sans le rendre trop merveilleux ? Once Upon a Time n'y parvient guère mais sans doute est-ce ici une manière de marquer le contraste avec cette réalité morne sans happy-end dans laquelle errent les personnages, faisant par exemple de Cendrillon une mère célibataire, de Blanche Neige une institutrice ou du Petit Chaperon Rouge une serveuse de dinner un rien pétasse.

Désenchantement

L'insistance commune des deux séries, apparues au même moment sur deux chaînes concurrentes américaines, sur l'inexistence des contes de fée, alors même qu'elles en sont le sujet, de même que la perte de foi dans le happy-end, bref le désenchantement du monde enchanté, peut faire penser à une forme de désenchantement américain tout court.

La manière dont l'élection du président démocrate Obama avait suscité des élans d'espérances quasi-irrationnels, « l'élu » étant quasiment affublé de pouvoirs magiques, fut particulièrement frappante. Et quoi qu'on pense de son bilan, certains ne pourront s'empêcher d'en nourrir une certaine déception des lendemains qui forcément déchantent.

Ce conte de fée électoral, par le fait même qu'il était vu comme tel, était pourtant condamné à ne pas connaître de happy-end satisfaisant, cette forme de conclusion illusoire qu'Hollywood a emprunté au conte de fée, comme un stigmate de l'éternel optimisme américain.

Quête de sens

Dans Once Upon a time, l'héroïne Emma Swan, la seule qui ait vécu dans la réalité, c'est-à-dire vécu tout court, ne cesse d'exhorter ses congénères à se prendre en main pour changer leur vie par eux-mêmes sans attendre la providence magique d'un éventuel happy-end, ce deus ex-machina nommé destin ou ce storytelling qui ne fait que tenter de métamorphoser la politique en conte de fée.

En cela, Emma Swan remplit le rôle initialement dévolu au conte de fée, qui est de confronter les fantasmes de l'enfance à la réalité de l'âge adulte faite de déception et de responsabilités à endurer. Le signe que les Etats-Unis, ce jeune pays encore adolescent, entreraient dans l'âge adulte ? Ce serait aller vite en besogne car l'engouement des Américains pour les séries est bien la preuve de leur besoin - sont-ils d'ailleurs les seuls - de se raconter des histoires. Or comme le dit Emma Swan :

« A quoi pensez-vous que ces histoires servent ? Ces histoires nous les connaissons tous pour une bonne raison. C'est une façon pour nous de faire face à notre monde qui n'a pas toujours de sens. »

Et qui parfois peut s'avérer terrifiant :

Ainsi l'intrigue policière du pilote de Grimm (un homme-loup, figure du pédophile, enlève une petite fille au « chaperon rouge » pour l'enfermer dans le sous-sol aménagé de sa maison cachée dans la forêt) est assez saisissant si on le met en parallèle avec la lecture de Claustria, le livre que Régis Jauffret consacré à l'affaire Fritzl, du nom de cet Autrichien qui enferma 24 ans durant sa fille et les enfants qu'il eut avec elle dans la cave de sa maison, à l'insu (plus ou moins) de sa propre femme. Comme si Fritzl s'était construit dans cette monstrueuse double-vie, un ça physique. Celui-ci occupant non seulement une partie inconsciente de son cerveau mais aussi une partie, cachée, de sa maison. Dans la première partie fictionnelle du roman où il imagine la vie future des victimes du monstre, Jauffret énonce :

« D'une manière générale, lassée par cette histoire dont les personnages lui semblaient avec le temps aussi fantasmatiques que ceux d'un conte de Grimm, l'Europe n'y avait guère prêté attention. »

A vrai dire, sur ce point l'auteur semble argumenter à l'envers : c'est bien évidemment, cette irruption de l'irréel et de l'impensable, de figures que l'on croyait uniquement symboliques, comme celles de l'ogre, du loup du Petit Chaperon Rouge, du père de Peau d'Âne amoureux de sa fille, dans notre réalité, qui rend cette histoire, ou celle, similaire, de Natacha Kampusch, séquestrée huit ans durant par Wolfgang Priklopil, si fascinante et incroyable. Et nous oblige à nous raccrocher aux contes de fée pour tenter d'accepter ou d'expliquer une réalité parfois inconcevable (4) où en effet les happy-end ne connaissent jamais vraiment de point final.

(1) Thèse déjà développée dans Les Frères Grimm de Terry Gilliam.

(2) L'un des micro-états de la Nouvelle Angleterre, théâtre de nombreuses intrigues des romans de Stephen King, régulièrement moqué pour l'ennui qu'on s'y trimbale.

(3) Une obsession spatio-temporelle visiblement bien ancrée chez les scénaristes de Lost puisque son créateur J.J. Abrams livre ces jours-ci les premiers épisodes d'Alcatraz, dans laquelle d'anciens prisonniers d'Alcatraz disparus en 1963, provoquant la fermeture de la prison dont on ne s'évadait pas, réapparaissent dans le San Francisco d'aujourd'hui, sans avoir vieilli d'un pouce.

(4) En 1945, la publication des contes des frères Grimm a été un temps interdite par les alliés en Allemagne. Leur violence symbolique étant perçue comme en partie responsable des crimes commis par les nazis.