Jeremy Lin et The Artist : le triomphe des outsiders

Le week-end s'annonce chargé de l'autre côté de l'Atlantique entre Oscars et All-Star Game de la NBA, qui verra sans doute le triomphe de deux phénomènes culturels : le film The Artist, nominé pour 10 statuettes et le basketteur Jeremy Lin, sorti de nulle part pour conquérir la NBA et ressusciter des New-York Knicks moribonds. Le rapport entre les deux : ils trustent les gros titres des journaux et l'intérêt du public depuis plusieurs semaines. Au point de susciter une comparaison aussi improbable qu'inévitable.

« The Artist, personne n'en voulait. ». La phrase tirée d'une interview du réalisateur Michel Hazanavicius dans Les Inrockuptibles du 22 février aurait pu être prononcé par l'agent, s'il en a un, de la nouvelle star montante du basket NBA : « Jeremy Lin, personne n'en voulait ». A posteriori, ces deux phrases semblent totalement inconcevables à toute personne ayant récemment perdu la mémoire, tant depuis quelques semaines ces deux phénomènes culturels éblouissent le monde entier à coup de gros titres. Mais quel rapport entre un film muet français et un jeune basketteur américain d'origine asiatique ?

Récemment interrogé par le journaliste sportif Bill Simmons, référence ultime du sport américain, surnommé rien moins que « The Sports Guy », dans son émission The BS Report sur ESPN, c'est le popologue Chuck Klosterman (1) - les deux sont également les principaux animateurs du site Grantland qui mêle gaiement sport et culture pop - qui a le premier, avec la clairvoyance qui est la sienne mis en parallèle, les phénomènes Jeremy Lin et The Artist.

Cinderella Story

Dans les deux cas, dit Klosterman, on a là affaire à l'avènement surprise d'un phénomène culturel pour ne pas dire sociétal que l'on n'attendait pas à ce niveau. Une surprise bienvenue qui viendrait en quelque sorte briser l'ordre établi non seulement de la culture américaine mais du système tout entier. Un système prévisible soumis à la loi des statistiques, des prévisions, du lobbying et des prophéties auto-réalisatrices.

Dans le cas de The Artist, film que Michel Hazanavicius a dans un premier temps eu, de son propre aveu donc, beaucoup de mal à produire, une sélection in extremis à Cannes a tout changé en mettant un énorme coup de projecteur sur un film ovni (en tout cas pour notre époque et notre industrie cinématographique).

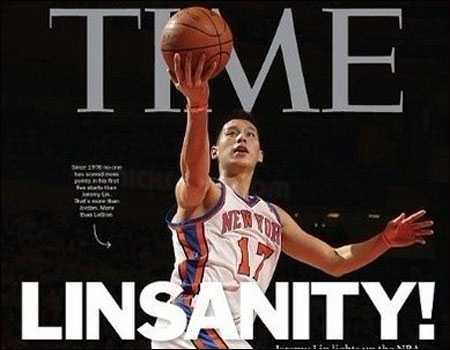

Dans celui de Lin, on a affaire à un jeune joueur de basket de Palo Alto, Californie, d'origine asiatique, sous-côté durant toute sa vie de basketteur. Dominant au lycée mais négligé par les grandes fac sportives de la Côte Ouest (Stanford, UCLA, California Berkeley) où tout autre athlète de son niveau aurait atterri pour finir à Harvard, sans bourse sportive, sur ses seules qualités scolaires. En dépit d'un niveau de jeu qui lui valut de rivaliser avec les meilleurs joueurs universitaires, il fut dans un premier temps snobé par la NBA avant d'y jouer les utilités. Jusqu'à ce qu'une hécatombe dans l'effectif des New-York Knicks oblige son entraîneur à le titulariser, écrivant là le premier chapitre d'une « Cinderella Story » à l'Américaine. Une Linsanity (en français : "Fo-Lin") qui le vit faire la Une et les choux gras de tous les journaux, de la Une du Time à une interview dans le Figaro.

En 5 matches Lin, qui dormait sur le canapé d'un coéquipier en attendant l'expiration de son contrat, explosa à la face de la NBA , fut élu meilleur joueur de la semaine, sauva la tête d'un coach aux abois et remis l'équipe de la plus célèbre ville du monde dans le sens de la marche et sous les feux de la rampe en lieu et place de ceux des critiques.

Hommes providentiels

Dans un monde où il faudrait faire avec le destin Lin et Jean Dujardin, deux "boys-next door" font office de chair à médias (ces histoires ne sont pas si rares, celles-ci sont juste plus parlantes), d'hommes providentiels c'est-à-dire d'intrus au système. Qui aurait-cru, prédit, mis en équation, l'oscarisation possible (et la pluie d'autres prix) de Brice de Nice, de l'humoriste moyen révélé par Laurent Boyer, puis soutier de l'humour chez les Nous c Nous?

Comme Dujardin mais sur un autre terrain, Lin défie les prédictions, les expertises des spécialistes, des statisticiens - ces exégètes du sport américain (2) -, qui n'auraient jamais pu imaginer (malgré des indices pourtant concordant) une telle réussite de la part d'un joueur prétendument sortie de nulle part. Et qui une fois encore s'affirme par un jeu très peu académique. Le même sort avait été réservé au joueur de football américain Tim Tebow (lire notre article sur le Super Bowl (3)) en qui personne ne croyait jusqu'à ce que l'opportunité lui soit donnée de prouver le contraire - avec la manière, c'est important, car personne n'use d'un jeu à haut-risque comme le fait le quarterback des Denver Broncos - de manière durable.

Jeu flamboyant

Mais Dujardin et Lin surprennent non seulement par l'émergence soudaine d'un talent jusque-là ignoré mais aussi par un jeu flamboyant, généreux, et la mise à mal de records (celui du nombre marqué par un joueur lors de ses cinq premières titularisations, celui des prix amassés).

On pourrait également prendre l'exemple du jeune espagnol Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), petit prodige du basket européen, pro à Badalone à 14 ans, finaliste olympique à 17, dont tous les spécialistes doutaient des capacités à s'adapter aux Etats-Unis (parce qu'il est européen, parce qu'il avait régressé ces dernières saisons en Espagne) et qui est l'autre sensation de la saison, justement parce qu'il a su développer un jeu atypique et inspiré - principalement basé sur un jeu de passes insensé - qui sort des schémas très prévisibles du jeu américain.

Un jeu si stéréotypé - fait de jeu en isolation permettant aux stars de faire leur show pendant que le reste de l'équipe regarde ; un travers que Tony Parker a importé à l'ASVEL cet automne, le temps de totalement démanteler le jeu de son équipe - et si pauvre que même certaines actions d'éclats apparaissent comme des marques de dépit, d'une espèce de routine absurde où des types « mécaniquement imposants ne représentent rien au-delà d'eux-mêmes » selon Klosterman. Telle cette action aussi surréalistes que spectaculaires, devenue la signature d'un Kobe Bryant qui s'autorise une passe pour lui même par l'intermédiaire de la planche du panneau de basket, oubliant - à tort ou à raison - que ses quatre coéquipiers peuvent également influer sur le cours du jeu.

Bref, une fraîcheur d'autant plus salvatrice dans cet univers corseté par la rentabilité, si l'on ajoute à cela de très vieux soupçons quant au traitement de faveur dont bénéficient les stars et le favoritisme dont font l'objet ce que Klostermann appelle les « équipes à gros sous » ou gros marchés - en gros les équipes des grandes villes : Los Angeles, New-York, Dallas, Chicago... bien plus intéressantes en terme de merchandising que des « trous perdus » comme Portland ou Oklahoma City ou Charlotte, en Caroline du Nord.

Un genre de lobbying qui vaut également pour Hollywood et dont The Artist profitera sûrement grâce aux efforts des frères Weinstein, les moguls de la production cinématographique américaine. Bref, comme le dit Klostermann dans Sex, Drogues & Popcorn « des marionnettistes sans visage tirent les ficelles et manipulent la pureté de la justice. (...) et c'est pourquoi la NBA demeure le seul sport qui compte : le basket pro c'est exactement comme la vie. ». On pourrait ajouter : le cinéma aussi.

Le Grand Détournement

L'appartenance de ces types à un modèle du « try hard/die hard », les rend davantage sujets à l'identification populaire que des athlètes ou des acteurs d'exception que la nature a richement doté en talent ou en qualité physiques surnaturelles. Et d'une certaine manière, dans un monde devenu si prévisible, tomber sur un phénomène prouvant que tout le monde avait tort, ou n'avait rien vu venir, provoque vive émotion qu'un monde trop prévisible ou fataliste ne parvient plus à leur rendre.

L'intensité des réactions envers un Tim Tebow (indépendamment de ses pittoresques génuflexions à la gloire de Dieu), un Lin (indépendamment de ses origines asiatiques qui posent la question de l'origine ethnique ; la question raciale étant indissociable de l'évolution des sports américains), un Dujardin (peut-être pas tout à fait indépendamment de sa nationalité) procède donc d'un désir collectif de rupture avec une logique selon laquelle tout serait joué à l'avance et avec la raison. Celle qui pour reprendre la formule de Michel Hazanavicius, ne voulait pas d'eux.

Le succès outre-atlantique de The Artist, « premier film français à rencontrer le succès dans le circuit d'exploitation américain courant », selon les Inrockuptibles participe du même principe. The Artist est le film que personne n'a vu venir, dont personne ne voulait parce qu'il était muet et en noir et blanc, et qui a surpris et séduit pour cette raison même : l'audace de son projet et de sa forme, de sa forme qui est son projet et inversement. Mais il montre également autre chose.

Ce qui crée la sensation c'est qu'une production française vienne sur le terrain des Américains leur fourguer un film muet correspondant aux standards du genre qu'eux-mêmes avaient établis puis délaissés. Rendre un hommage français et flatteur à Hollywood - ce que Michel Hazanavicius avait déjà fait avec Le Grand Détournement (ou La Classe Américaine) - ce chef d'oeuvre de montage méconnu qui commence à ressortir de l'ombre 20 ans après.

C'est ce mouvement inattendu de l'histoire et de la logique, ce « grand détournement » qui permet sans doute au film - en tout cas pour l'instant - de tout rafler. Et de passer du film aux atours faussement expérimentaux au statut de film à Oscar. Avec, qui plus est, au coeur même de l'oeuvre, le « fameux rôle à Oscar », toujours plus ou moins conditionné à l'idée de performance au sens propre Qu'il s'agisse de jouer les débiles (Hanks dans Forrest Gump, Dustin Hoffman dans Rain Man) ou de se grimer - rien que cette année, entre Meryl Streep, Glenn Close, Michelle Williams et Rooney Mara, la catégorie meilleure actrice des Oscars ressemble à un concours de déguisement.

L'exotisme de l'outsider devenu insider

Chez Lin, invité en catastrophe à participer aux festivités du All-Star Week-end - lors du match des espoirs, le Rising stars game, dont le nom semble avoir été choisi pour lui - alors qu'on ne lui avait sans doute même pas réservé de place dans le public, chez Ricky Rubio, le petit espagnol à la tête d'enfant, ou dans The Artist, il y a aussi cette part d'exotisme. Incarnée d'ailleurs avec bonheur tout au long de la promotion par les prestations à l'américaine du franchouillard Jean Dujardin, jouant avec un sens du show très américain, le « french guy » attendu, lors de la grand-messe de l'humour américain, le Saturday Night Live.

Jean Dujardin et Zooey Deschanel parodient "The... par puremedias

Cet exotisme n'est donc pas totalement « étranger » : il est american friendly. C'est l'exotisme des outsiders-insiders. Il bouscule les habitudes mais dans un cadre : Lin et Rubio ne font que ranimer ponctuellement le cadavre d'un show ronronnant. Quant à The Artist, pensé pour l'international, il n'est pas ce produit typiquement français tels que le fantasment les distributeurs et les spectateurs américains : une saillie auteurisante accroché au boulet du fantôme de la Nouvelle Vague, ou une fable désuète charriant le limon faisandé du best-of de ces clichés franchouillards à 2CV et bérets dont croient raffoler les Américains (La Môme, Amélie Poulain).

Tous viennent au contraire empiéter sur les plates-bandes américaines, remettre leurs habitudes et leurs certitudes en question - deux joueurs dont on ne sait jamais ce qu'ils vont faire de la balle, un film muet dont les scènes d'actions sont des ballets de claquettes - tout en se pliant plus ou moins - plutôt moins que plus mais en tout cas suffisamment - aux règles en vigueur. C'est-à-dire restituer derrière une forme de complexité, quelque chose de, dixit Hazanavicius de « populaire, accessible et simple ».

Ainsi The Artist contraste à la fois, en dépit de prouesses techniques évidentes, avec l'avènement excessif d'une 3D souvent moins justifiée artistiquement que du point de vue marketing - mais peut-être aurons nous un jour un The Artist 3D ? -, de la surenchère visuelle des blockbusters reposant trop souvent sur une sorte de virtuosité dénuée d'inspiration, soit des films « mécaniquement imposants qui ne représentent rien au-delà d'eux-mêmes ». Sans parler de l'aspiration par le cinéma mainstream de l'esthétique indépendante.

American Dream

Car cette imprévisibilité vient en valider une autre, celle, peut-être un peu passé sous le coup de la désillusion que le rêve américain est toujours, même faiblement, possible, y compris et surtout pour ceux qui ne sortent pas - ou pas tout à fait - du moule américain. En quelque sorte, ses succès viennent conforter, en brisant une routine, la capacité d'assimilation mais aussi d'exposition de la culture américaine : The Artist, ce film français qui parle d'Hollywood, Lin, ce jeune sino-américain qui fait rêver tous les jeunes asiatiques d'Amérique et des millions de Chinois - devenant en cela le successeur du géant retraité Yao Ming.

Quand un journaliste d'Esquire, le meilleur magazine masculin au monde, écrit un papier sur la nouvelle actrice française montante à Hollywood, Bérénice Béjo of course, il commence par s'esbaudir du fait qu'elle récite de mémoire un dialogue (avec le charme de son « french accent » bien entendu) de North to Alaska avec John Wayne et conclut en se félicitant que l'un de ses films préférés soit Rio Bravo, ce totem de la culture américaine - ce qui suffit à rendre Bérénice Béjo immédiatement éligible à la Carte Verte. A vie.

Entre temps, le journaliste s'étonne que la petite française ait assimilé à vitesse grand V, les us et coutumes des castings américains sans s'en émouvoir, elle qui ne s'offusque pas d'être auditionné pour des rôles refusés par Marion Cotillard ou Cécile de France.

Ainsi l'actrice venue de nulle part, c'est-à-dire d'Argentine puis de France - on insiste sur le parcours de sa famille qui a fui la dictature argentine, comme sur les origines taïwanaises de Jeremy Lin -, vient valider d'une certaine manière la force du modèle et l'intelligence nécessaire qu'il faut pour l'apprivoiser. Comme l'a fait Jeremy Lin en s'intégrant de manière spectaculaire au modèle NBA dès l'instant - dans la seconde, même - où la « chance » lui en a été donnée. En français, le mot anglais « chance » se traduit par « hasard ».

Et c'est tout le modèle du système de réussite américain que d'être non seulement un travailleur acharné, qui ne réussit pas par hasard, mais aussi paradoxalement, le fils du hasard. Celui qui sait saisir la chance qui vient valider les efforts que l'évidence ne lui a pas donné, et qui ne passe les plats qu'une fois : autrement dit « the right man at the right place ». Preuve qu'on fond l'outsider est, comme Rocky Balboa, le vrai héros du mythe américain, le pansement sur la plaie d'un rêve sans cesse écorché par la dure réalité.

(1) Auteur de Je, L'Amour et le rock 'n roll et Sexe, Drogues et Pop Corn, et qui, non content d'avoir écrit un ouvrage entier pour expliquer l'attrait pour la musique metal des jeunes élevés en milieu rural (Fargo Rock City: A Heavy Metal Odyssey in Rural Nörth Daköta), a également démontré par A+B pourquoi le plus grand joueur de base-ball de son époque, Joe Di Maggio, a pu épouser Marylin Monroe, alors qu'il eut été impossible à Michael Jordan de n'avoir ne serait-ce qu'une aventure avec Pamela Anderson ; établi un guide de décisions à prendre selon qu'on soit fan des Los Angeles Lakers ou des Boston Celtics (si l'on n'est aucun des deux, c'est que l'on se fout de tout, selon ses propres termes) ; ou dans un tout autre genre établi une théorie, si brillamment argumentée qu'elle est impossible à mettre en doute, selon laquelle le séducteur mythique de la série Happy Days, Fonzie était selon toute vraisemblance un vieux puceau qui ne passait jamais à l'acte.

(2) Voir le film Moneyball, tiré de l'histoire vraie de l'entraîneur de baseball des Oakland A's, incarné par Brad Pitt, qui constitua une équipe entière sur les conseils d'un statisticien spécialisé dans l'évaluation du rendement statistique et du rapport qualité-prix de joueurs sous-côtés.

(3) Les lecteurs fidèles de ce blog - qui sont au moins deux, à en juger par la régularité de leurs commentaires passionnés sur tous les sujets abordés - se souviennent de l'évocation, dans notre tentative d'analyse du phénomène Superbowl, de ce pieux quarterback qui prie sur le terrain un genou à terre. L'un de nos lecteurs, ayant poussé la fidélité jusqu'à la dévotion, ayant même confié avoir tenté de reproduire cette pratique à domicile avant que de se faire rabrouer par sa femme sans être parvenu à trouver la foi.