Hunger Games : La jeunesse en pâture

Derrière le blockbuster pour adolescents, où brille la prometteuse Jennifer Lawrence en tireuse à l'arc de télé-réalité létale, se cache une parabole sur le rapport de nos sociétés à la jeunesse et à la violence. Et l'affrontement entre deux visions radicalement opposées de la société : l'une hobbesienne, l'autre rousseauiste.

Si la série filmique des Harry Potter est achevée – en même temps que la puberté tardive de Daniel Radcliffe –, Hollywood n'a même pas attendu le dénouement de la saga Twilight pour lancer son nouveau hit destiné aux adolescents : Hunger Games. Il faut dire que le dernier épisode de Twilight, une subdivision du chapitre final de l'oeuvre vampirico-mormonne de Stephenie Meyer n'a guère lieu d'être, puisque tout a été dit : après s'être chastement léchouillé les canines, les amants maudits ont fini par se marier, procréer, non sans mal, et Bella par être transformée en vampire, symbole de la perte de sa virginité – seul réel enjeu narratif, cela va sans dire. Sans doute, le glas a-t-il sonné de la « bit-lit » (la littérature « mordante » pleine de vampires romantiques et de loup-garous en rut, et inversement) mais c'est une autre histoire.

Hunger Games de Gary Ross a donc pris le relais, là encore à partir d'une série de livres pour teenagers, signée cette fois Suzanne Collins, et d'entrée promise à un succès monumental. Le seul point commun entre les deux sagas est de mettre en scène une héroïne : ici, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), beaucoup plus « garçon manqué » (mais fille très réussie) et guerrière que la fragile et fade Bella Swan. Il faut dire que quand Twilight mettait en scène de jeunes vampires qui se refusaient à tuer, il s'agit cette fois de nous plonger dans un monde où l'on oblige les ados à s’entre-tuer pour préserver la paix sociale d'un pays imaginaire terrifiant. Un sujet beaucoup plus d'actualité que ne le laisse entendre son univers de science-fiction.

Hunger Games - Bande-Annonce / Trailer [VOST|HD] par Lyricis

« Les ados tueurs »

Le 29 mars dernier, l'émission C dans l'air, diffusée sur La Cinquième, avait pour thème « Les ados tueurs » dans un surprenant parallèle entre ce qu'on appelle désormais « l'affaire Merah » et le meurtre et l'immolation d'un ado par quatre de ses amis, tous mineurs, en Normandie. Aux deux affaires – qui n'ont objectivement, y compris au-delà de toute tentative de compréhension, rien de comparable – il s'agissait quasiment de trouver une explication sociétale toute faite, une rassurante martingale, ce « Bon sang mais c'est bien sûr » qui faisait retomber la pression, et relever les paupières à la fin des enquêtes de l'inspecteur Bourrel.

Le débat finit bien évidemment par dévier sur l'éternel chapitre consacré aux jeux vidéos – déjà violemment mis en cause par...Laure Manaudou –, aux films violents (1), et même sur la bande-annonce de Hunger Games – qui, pour être dévolu à un public adolescent, fait preuve d'une violence graphique minime par rapport à 80 % du cinéma d'action ou du teenage movie horrifique moyen. Il s'agirait donc de prendre un film comme Hunger Games, comme, sinon la cause, du moins l'illustration d'un mal de notre société quand il ne fait qu'en souligner, à grands traits symboliques, dystopiques, métaphoriques, comme on voudra, les symptômes. Un raccourci particulièrement malhonnête, quand on songe que 1) comme l'énonce si bien le titre d'un James Bond, tuer n'est pas jouer – et donc jouer n'est pas tuer et que 2) dans Hunger Games, ce sont les adultes, et la société toute entière qui joue – qui jouit – à regarder, ses enfants s'entre-tuer, comme Cronos dévorant ses enfants.

La mort en direct

Au fond, la télé-réalité, la nôtre, rejeton télévisuel qui puise son concept dans trois sous-genres cinématographiques : le faux documentaire (tout à l'air vrai mais est, au moins en partie, scénarisé) le « survival » (il s'agit d'être le dernier « en vie »), le « snuff movie » (tout est filmé), ne fait pas autre chose : certes la mise en pâture est symbolique et la mort en direct est le seul « tabou » sociétal que ce genre télévisé n'a pas encore brisé. Sans doute n'est-ce pas l'envie qui lui en manque, peut-être même cela arrivera-t-il un jour, comme l'ont prophétisé des films tels que Le Prix du Danger d'Yves Boisset ou The Running Man de Paul Michael Glaser, dont la philosophie se résume ainsi « hard time or prime time ». Car le jeu au fond, fonctionne sur le même mode, il s'agit d'éliminer ses adversaires au sein d'un mécanisme, aux règles fluctuantes (en fonction de l'audience).

"Le prix du danger" - En chasse! par Empedocle_dAgrigente

On peut également songer à la terrible hypocrisie de cette société qui prétend dénoncer la violence d'un côté tout en diffusant en boucle la bande-son, faute d'images, de l'assaut du Raid face à Mohamed Merah – l'arrestation des islamistes toulousains qui suivra quelques jours plus tard, sera elle bien filmée – ou les images vues d'hélicoptère d'un Anders Breivik tuant de sang froid quasiment en direct. Au point qu'on puisse se demander si nous-mêmes, ne jouissons pas médiatiquement de cet étalage de violence.

Panem & Circenses

Nous sommes donc à Panem, projection dystopique d'une Amérique décadente, divisée en classes : soit 13 districts qui font évidemment référence aux 13 colonies des Etats-Unis originels. Panem, comme dans « Panem & Circenses », « du pain et des jeux » donc ; le mot « jeu » ayant disparu alors qu'ironiquement, dans la plupart des districts, c'est le pain qui manque. Car à Panem, pour la masse du peuple, ce n'est même plus la crise, c'est carrément la misère qui crie famine.

A sa tête : le district 1 – et sa capitale : Capitole –, celui du pouvoir et des riches, profitant de la vie dans un mélange de régression, de décadence et d'inconscience de ce qui se passe hors de lui-même. L'on apprend alors que, suite à l'insurrection ratée quelques décennies auparavant des 12 autres districts face à ce pouvoir hyper-centralisé, le pouvoir de Panem a décidé de mettre en place les Hunger Games. Soit un mélange de jeux du cirque et de télé-réalité pour lequel, chaque année, on tire au sort dans chacun des 12 districts – le 13e a été rayé de la carte lors de la répression de la révolte – : une fille et un garçon.

Soit 24 adolescents au total qui, placés au cœur d'une forêt, auront pour mission de s’entre-tuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un – comme dans n'importe quel jeu de télé-réalité soumis à la loi du plus fort. Comme aussi dans le japonais Battle Royale, dont Hunger Games serait une version édulcorée mais pas moins signifiante.

Seule la courageuse Katniss se porte volontaire pour remplacer sa petite sœur tirée au sort mais trop fragile pour l'expérience. Ainsi le film ne pose-t-il pas tant la question de la violence de la jeunesse – qui apparaît dans toute son horreur dès que la survie entre en compte et que sonne la corne de brume marquant le début des hostilités – que celle de la violence que la société fabrique et qui de fait est socialement acceptée.

Car il y a pire encore, et c'est aussi là que la métaphore d'Hunger Games – peu importe qu'elle soit ratée, réussie, grossière ou pas – est parlante : le district 1, celui de la richesse et du pouvoir, est le seul district de Panem à ne pas tirer au sort ses candidats : il élève une petite élite d'enfants soldats, conditionnés au meurtre et à la mort, que les ados des autres districts, moins préparés, vont devoir affronter.

Punishment Center Parcs

Le jeu, très populaire et terrifiant, regardé en totale communion sur grand-écran par un peuple encadré de Pacificateurs (des flics) tout droit sorti du THX 1138 de George Lucas, est clairement présenté par le pouvoir comme une expiation de la rébellion, un sacrifice – les candidats sont appelés « tributs » – pour laver le « péché » de désobéissance civile et surtout prévenir sa réapparition. Car punir les pauvres est dans une société du libéralisme triomphant et du darwinisme social, le meilleur moyen de les persuader qu'ils sont responsables de leur condition. Une manière, comme le souligne le sociologue Loïc Wacquant dans, justement, Punir les pauvres, le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale (Agone) de « plier les populations indociles à l’ordre économique et moral ».

En cela, Hunger Games aurait pu également s'appeler Punishment Park, en référence au faux documentaire uchronique de Peter Watkins (1971), où l'on punit les pacifistes en les jetant en pâture, après un jugement sommaire, à la police au beau milieu d'un désert. Car Hunger Games c'est un peu Central Parcs, une bulle de nature contrôlée à distance, mais façon Punishment Park. Un paradis d'Etat de nature transformé en purgatoire. Comme dans Punishment Park il s'agit de punir la jeunesse, non pas pour son pacifisme et sa révolte mais on l'a dit pour les « erreurs » de ses parents, le péché originel.

Mais là où les militants pacifistes de Punishment Park, qui pourraient être les parents ou les grands parents des ados de Hunger Games, n'étaient que du gibier dont on se débarrassait à bon compte pour entraîner la flicaille, le fonctionnement des Hunger Games est bien plus pervers puisque les 24 candidats sont à la fois les proies et les prédateurs – on peut d'ailleurs penser qu'il y a là un jeu de mot caché, « game » signifiant à la fois « jeu », « manège » et « gibier » et que « Hunger » peut sonner comme « Anger », la colère.

Bush & Lady Gaga

Dès la parution du premier tome de la saga de Suzanne Collins, en 2008, Hunger Games apparaît comme une charge évidente contre l'administration Bush – comme Punishment Park était un brûlot anti-Nixon –, ses intrigues, ses excès et la façon dont le Patriot Act a considérablement restreint les libertés publiques - «Qu'est-ce que le Capitole si ce n'est une métaphore de Washington et de l'impopularité de l'Administration Bush ?» pose John Pazdziora, chercheur à l'université de Saint-Andrews (1). Le tout dans une atmosphère évidente de fin de règne.

Comment ne pas voir également dans l'esthétique qui nous est présentée – un concours de déguisements de Lady Gaga, en gros – de la richissime population de Capitole, la caricature d'un Hollywood rempli de starlettes surmaquillées et inconséquentes, et du monde de la mode, cette bulle de luxe et d'excentricité totalement déconnectée de la réalité qu'aime à moquer Le Petit Journal de Canal Plus – sur ce point Hunger Games affiche lui-même une faute de goût certaine et un penchant bizarrement réactionnaire en assimilant peu ou prou la décadence à une esthétique queer qui frôle l'homophobie et rend son propos pour le moins ambigu.

Mais au-delà, c'est une parabole de l'histoire américaine toute entière que l'on peut voir en Panem : pays déchiré par la décadence et les inégalités, qui se hait et dont les différentes composantes, paraissent irréconciliables. D'une Amérique aux sentiments toujours ambivalents quand à la notion de pouvoir central, autrement dit fédéral, dont le film ne se défait d'ailleurs pas, la défiance face au pouvoir central étant la grande affaire des conservateurs – sauf peut-être quand il s'agit de restreindre les libertés publiques. Or le film a beaucoup été perçu comme une illustration du mouvement « Occupy Wall Street » - les 99 % contre le 1% de corrompus qui profitent du système.

« Une maison divisée »

Cette guerre fratricide dont sortent les 13 districts, c'est un peu l'addition de la guerre livrée aux autochtones, de la guerre d'Indépendance, de la Guerre de Sécession et des déchirures vietnamienne et irakienne qui coupèrent le pays en deux. Autant de tentatives d'unification de l'identité américaine qui ont laissé trop de traces dans l'inconscient collectif pour réussir tout à fait.

Or, comme l'a dit Abraham Lincoln, lors de son fameux discours de Springfield en 1858, « Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir debout ». Une formule, c'est plutôt surprenant, plus ou moins directement inspirée de Thomas Hobbes, à laquelle Lincoln ajouta un jour que si ce pays était un jour détruit, ce serait par lui-même et non par un ennemi extérieur.

Les Hunger Games participent, de la manière la plus cruelle qui soit, de cette tentative de réconciliation. Car au-delà du simple divertissement national, c'est tout l'équilibre de Panem qui semble reposer sur la bonne tenue de ces jeux, à la fois expiatoires et hypnotiques. Ou comment un Etat-Léviathan contrôle le corps social en lui distillant sa dose de retour à l'état de nature, en organisant la gestion de la violence populaire pour éviter qu'elle ne se retourne contre lui. Ainsi l'homme – ici l'enfant, l'ado – peut-être, selon la formule de Hobbes, un loup pour l'homme du moment qu'il ne l'est pas pour l'Etat.

Ce qui nous renvoie à des considérations qui vont des jeux du cirques de l'Empire Romain au fameux « temps de cerveau disponible » du Patrick Le Lay de l'Empire TF1, en passant par « l'homo festivus », citoyen moyen de la post-histoire « fils naturel de Guy Debord et du Web » décrit dans Après l'Histoire (Ed. Gallimard), par le controversé Philip Muray – qui inventera par la suite le « Festivus Festivus », le Sapiens Sapiens de ce festivisme à tout crin qu'il conchiait. Ce en quoi il n'est pas loin d'être rejoint par le philosophe Bernard Stiegler, élève de Derrida et théoricien, entre autres, de la télécratie, avec son concept de bêtise systémique (Etats de choc : bêtise et savoir au XXIe siècle, Ed. Mille et Une Nuits), décrite ainsi, dans un récent passage à Ce soir ou jamais sur France 3 :

« Aujourd’hui (...), le neuro-marketing se développe pour court-circuiter ce qui dans notre néo-cortex nous fait réfléchir avant d’agir. Et ça c’est un processus qui est en train de se développer massivement. (...). Le neuro-marketing qui est aujourd’hui un business, les neuro-sciences, au service de quoi ? De la captation de l’attention des individus pour piloter leur comportement par les mécanismes les plus primaires qui existent chez les reptiles, c’est pour ça qu’on parle du cerveau reptilien. ».

« Ce devant quoi une société se prosterne nous dit ce qu'elle est » écrivait Muray. Ce à quoi Gale (Liam Hemsworth), le fidèle ami de Katniss, pourrait répondre ce qu'on ne sait que trop bien : « si les gens arrêtent de regarder alors il n'y aura plus de Hunger Games ».

Land of the Dead

Les fans de George Romero auront immédiatement à l'esprit ces scènes de Land of The Dead, le versant lui aussi farouchement anti-Bush de sa saga des morts-vivants qui répond d'ailleurs à la même structuration de la société que celle de Hunger Games : les humains survivants hypnotisent les zombies à coups de feu d'artifices projetés dans le ciel pour juguler leur agressivité.

Ces « fleurs célestes », comme on les appelle dans le film, occupant ce qui leur reste d'esprit, du moins jusqu'à ce qu'un zombie plus mélenchonesque que les autres se mette à penser et entraîne derrière lui la révolte d'un peuple de morts-vivants. Les habitants du district 12, celui de Katniss, district de mineurs, au plus bas de l'échelle sociale panémienne, sont peu ou prou des morts-vivants parqués dans ce qui n'est pas loin de ressembler à un camp de concentration.

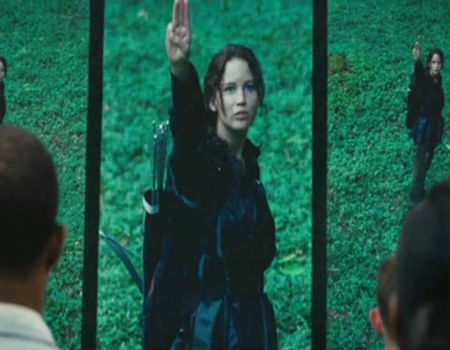

Or, on se doute bien (d'autres épisodes sont à suivre) que Katniss Everdeen est le grain de sable qui va faire dérailler la machine et faire naître une étincelle dans le regard anesthésié du peuple – comme le fait le Guy Fawkes de V pour Vendetta, dont le masque est devenu symbole des Anonymous. Et surtout en porter la voix. Il lui suffit d'un signe de la main adressé à une caméra pour déclencher une émeute dans le district 11, celui de son alliée de circonstance : Rue.

A la fin du film, le dictateur à la tête de Panem (Donald Sutherland) l'a compris, c'est bien Katniss qui change les règles du jeu. Par sa bonté, sa proximité avec la nature – elle manie également l'arc comme personne, ce qui en fait une descendante symbolique directe du chasseur autochtone américain originel –, son altruisme – elle s'allie avec d'autres mais pas par intérêt –, elle incarne une conception rousseauiste de l'humanité où tout ne serait pas mauvais et où l'individualisme, y compris survivaliste, ne serait pas inévitable.

Hobbes vs Rousseau

Ce sont donc deux conceptions de la société qui s'affronte, celle de Katniss, et celle de Panem, hobbesienne, qui dans ses excès ressemble beaucoup à la nôtre : une société qui n'hésite pas à faire payer ses enfants pour ses crimes, ses excès, ses dettes (ou ses retraites), à les envoyer faire la guerre pour ses propres intérêts, tout en en dénonçant la violence soi-disant croissante de cette même jeunesse suspecte de sauvagerie quasi congénitale.

A l'été 2011 après les émeutes – assez semblables à celles des banlieues françaises en 2005 – qui avaient enflammés l'Angleterre, le premier ministre britannique David Cameron avait déclaré à propos des 15000 émeutiers âgés de 20 à 24 ans : « Ces émeutes n'étaient pas liées à la pauvreté. Il s'agit de la conduite de gens dotés d'un code moral tordu » les qualifiant même de « simple et pure criminalité ». Après que des quartiers eurent été pillés et incendiés, un peu partout dans le pays, faisant 5 morts conduisant à 4000 arrestations, le Premier Ministre britannique n'avait trouvé d'autre explication qu'une soudaine poussée de violence.

Mais un rapport récent démontre le poids joué par la fracture sociale, pour ne pas dire sociétale, dans la manière dont l'étincelle a pris suite au décès d'un jeune de Tottenham dans une fusillade avec la police. La Grande-Bretagne en se coupant d'une partie de sa population, près de 500 000 familles laissées à l'abandon, aurait favorisé ce que le député travailliste David Lammy a appelé une explosion d' « hédonisme et de nihilisme » (3). Deux notions, qui en l'absence d'espoir en l'avenir n'ont jamais fait très bon ménage. Rendant les jeux sans foi ni loi – sans foi en la loi car justement dépourvu de loi véritable – et aussi enclin à la prédation, qu'impuissant à satisfaire quelque faim que ce soit. En une pirouette magnifique, le dictateur de Panem l'avoue : alors qu'il aurait le pouvoir d'achever jusqu'au dernier « tribut », s'il y a un survivant à la fin des Hunger Games, c'est bien pour préserver l'espoir.

(1) Sur ce point, on renverra les sceptiques au livre de Julien Bétan, Extrême ! Quand le cinéma dépasse les bornes (Ed. Les Moutons Eléctriques, Bibliothèque des miroirs), sur la violence extrême dans le cinéma de genre. Bétan y contredit brillamment tous les discours convenus sur les rapports entre la violence au cinéma et la violence tout court. Et dont la simple conclusion suffit à être éclairante : « En acceptant de nous laisser enfermer dans des raisonnements biaisés, nous intériorisons la violence d'un système dont le seul moyen de perdurer est de se faire passer pour irremplaçable. En refusant de dépasser les limites, nous nous condamnons à ne jamais les voir reculer ».

(2) « La violence des enfants déstabilise », lefigaro.fr, publié le 25 mars 2012.

(3) « Emeutes anglaises : le verdict social, Libération, vendredi 30 mars 2012.