Lundi 11 avril 2022 Alors que quelques-unes de ses œuvres de jeunesse bénéficient actuellement d’une ressortie dans des copies restaurées en 4K grâce au travail toujours (...)

"Rodin" : mâle de pierre

Par Vincent Raymond

Publié Mardi 23 mai 2017 - 2772 lectures

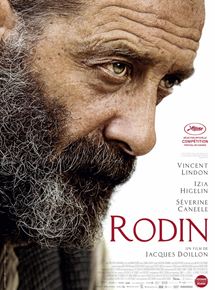

Rodin

De Jacques Doillon (Fr, 1h59) avec Vincent Lindon, Izïa Higelin...

Cinéma / Pour commémorer le centenaire de sa disparition, Jacques Doillon statufie Auguste Rodin dans ses œuvres. L’incandescence contenue de Vincent Lindon et le feu d’Izïa Higelin tempèrent heureusement une mise en scène par trop classique. En lice à Cannes 2017.

De 1880 à l’aube du XXe siècle, quelques particules de la vie d’Auguste Rodin : sa notoriété naissante, la passion fusionnelle vécue avec son élève et muse Camille Claudel, sa gloire parmi ses pairs émaillée de scandales artistiques, son caractère d’ursidé…

à lire aussi : Camille Claudel 1915

Malgré son titre lapidaire et globalisant, ce Rodin ne prétend pas reconstituer l’entièreté de l’existence du sculpteur sous des tombereaux de détails mimétiques. Aux antipodes de ces émollientes hagiographies du type Cézanne et moi, Jacques Doillon opte en effet pour une approche impressionniste, en pierre brute, évoquant la démarche de Maurice Pialat dans Van Gogh (1991) – le temps et l’obstination rapprochent par ailleurs les deux plasticiens, aux fortunes pourtant diamétralement opposées.

Buriné

Malgré cela, Doillon ne parvient pas à se défaire d’une forme de pesanteur académique et conformiste. Cinéaste du heurt, de la parole torrentielle, d’une vie surgissante et spontanée, il se trouve ici entravé sans doute par son choix d’une narration elliptique, privant son récit de possibilités de dialogues et d’éclats, mais aussi par l’époque considérée : le Rodin à l’œuvre qu’il saisit est un notable installé, révéré et vénéré, statufié de son vivant.

à lire aussi : Camille Claudel au cinéma : les batailles, les prisons

Son caractère ayant déjà été forgé, les attaques dont il fait l’objet ou sa rupture avec Camille n’ont en apparence guère d’incidence sur sa trajectoire : il demeure pareil à un soleil calme, conscient de sa puissance dévorante, de son infaillibilité comme de sa future postérité. On frise d’ailleurs le surnaturel lorsqu’on mesure que les années n’ont aucune emprise sur lui. Certes, nul marqueur direct n’en marque la progression – exception faite de La Porte de l’Enfer, dont on suit la lente et incessante édification en fond d’atelier.

Grommelant et pétrissant la terre, le barbu buriné Vincent Lindon est comme de coutume habité par son rôle, laissant entrevoir le prédateur derrière l’artiste, le fauve sous la blouse. Belle idée que de lui avoir adjoint Izïa Higelin, dont l’irradiante énergie irrigue le film, du fait sans doute de sa présence pulsatile et de l’ardeur fragile du personnage qu’elle interprète. Une auguste apparition.

Rodin

de Jacques Doillon (Fr, 1h59) avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele…

Les autres Camille Claudel au cinéma

On ne dira jamais assez le pouvoir du cinéma lorsqu’il s’agit de réhabiliter une figure oubliée ou injustement dénigrée en son temps. Morte dans l’indifférence générale à l’asile psychiatrique de Montfavet où sa famille l’avait faite interner trente ans plus tôt, inhumée à la va-vite avant que ses restes ne se trouvent jetés à la fosse commune, Camille Claudel (1864-1943) aurait pu demeurer cette silhouette grise et honteuse hantant l’ombre de ces "grands hommes" que furent son frère Paul et son amant Rodin.

Mais grâce au roman Une femme (1982) signé Anne Delbée, suivi deux ans plus tard par une biographie de la main de Reine-Marie Paris, descendante de la sculptrice, la tragédie d’une artiste se fit jour.

Isabelle et Juliette

Isabelle Adjani s’empara dans un biopic de cette destiné malheureuse dont elle voulut exalter le lyrisme funeste et passionné. Réalisé par son compagnon de l’époque, le chef-opérateur Bruno Nuytten, le film qui en découla se voulait digne d’un mausolée à la mémoire de la défunte. Un mausolée comparable au Taj Mahal, si l’on considère les richesses mises en œuvre pour son édification : Lhomme à la photo, Yared à la musique, Depardieu en Rodin et Adjani à la production et à l’interprétation fiévreuse. Succès en salle et à la Berlinale, Camille Claudel (1988) valut à l’actrice un Ours d’argent et l’un de ses 5 César.

Plus réservé, intimiste et dérangeant, Bruno Dumont s’intéressera lui à une courte séquence de la période d’internement de l’artiste dans Camille Claudel 1915 (2013), un siècle tout juste après qu’elle fut placée dans l’asile de Montfavet. Pas question pour lui de capter ici au mystère de la création ; plutôt d’entrechoquer des altérités, de la confronter à l’aliénation. Une Juliette Binoche contenue endosse les frusques de la recluse, espérant un geste de son autocentré de frère afin de recouvrer la liberté. Hélas, le "petit Paul" (formidable Jean-Luc Vincent), insensible à la détresse de son aînée, préfère s’extasier face au soleil levant et s’ébaubir devant Dieu. Abrupt, mais intense.

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Samedi 12 février 2022 Troisième (et ultime ?) volet d’une série de films abordant successivement le prolétariat, le syndicalisme et l’encadrement dans le monde du travail, "Un autre monde" marque les retrouvailles entre Vincent Lindon et Stéphane Brizé. Une bonne...

Mardi 18 janvier 2022 Pour sa cinquième collaboration avec son cinéaste fétiche Stéphane Brizé (qui réunit ici à nouveau devant sa caméra le couple qu’il formait en 2009 avec Sandrine (...)

Jeudi 15 juillet 2021 ★★★☆☆ / Une carrosserie parfaitement lustrée et polie, un moteur qui rugit mais atteint trop vite sa vitesse de croisière pépère… En apparence du même métal que Grave, son premier et précédent long métrage, le nouveau...

Mardi 29 octobre 2019 De Sébastien Betbeder (Fr., 1h45) avec William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien Bouillon…

Mardi 19 mars 2019 De Benoît Jacquot (Fr, 1h38) avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino…

Mardi 12 mars 2019 De ses débuts fulgurants dans le deejaying à son statut actuel de producteur pour la nouvelle génération de rappeurs d’Atlanta, Brodinski n’a cessé d’accumuler les casquettes et les expériences à une vitesse démesurée. Récapitulatif à l’occasion de...

Mardi 15 mai 2018 « Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Citant Bertolt Brecht en préambule, et dans la foulée de "La Loi du marché", Stéphane Brizé et Vincent Lindon s’enfoncent plus profondément dans l’horreur économique avec ce...

Mardi 6 février 2018 Après "Marguerite", Xavier Giannoli revient avec "L’Apparition". Vincent Lindon y campe un journaliste envoyé par le Vatican dans les Alpes, où une jeune fille affirme avoir eu une apparition de la Vierge. L’enquête est ouverte…

Mardi 6 février 2018 de Xavier Giannoli (Fr., 2h21) avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao…

Mardi 19 janvier 2016 S’inspirant de l’affaire de l’Arche de Zoé, Joachim Lafosse confie à un Vincent Lindon vibrant un rôle d’humanitaire exalté prêt à tout pour exfiltrer des orphelins africains. L’année 2016 pourrait bien être aussi faste que la précédente pour le...

Mardi 18 août 2015 De Catherine Corsini (Fr, 1h45) avec Cécile De France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky…

Lundi 18 mai 2015 Comment un chômeur de longue durée se retrouve vigile et fait l’expérience d’une nouvelle forme d’aliénation par le travail : un pamphlet de Stéphane Brizé, radical dans son dispositif comme dans son propos, avec un fabuleux Vincent...

Mardi 31 mars 2015 Même si elle traduit un certain regain de forme de la part de Benoît Jacquot, cette nouvelle version du roman d’Octave Mirbeau a du mal à tenir ses promesses initiales, à l’inverse d’une Léa Seydoux épatante de bout en bout. Christophe Chabert

Mardi 4 février 2014 Balkan Beat Circus

Pour son tout premier événement, la jeune association grenobloise Bakkus propose une alléchante soirée pluridisciplinaire au Drak-Art, (...)

Mercredi 10 juillet 2013 De Claire Denis (Fr, 1h40) avec Vincent Lindon, Chiara Mastroianni…

Lundi 7 janvier 2013 Près d’un an et demi après son rendez-vous manqué avec le public grenoblois lors de la première édition du festival Jour & Nuit (où son set avait été annulé par (...)

Jeudi 1 novembre 2012 d'Alice Winocour (Fr, 1h41) avec Vincent Lindon, Soko, Chiara Mastroianni…

Vendredi 14 septembre 2012 Un fils sort de prison et renoue des rapports électriques avec sa mère malade. Avec ce film poignant emmené par une mise en scène sans psychologie ni pathos et deux comédiens incroyables, Stéphane Brizé s’affirme comme un grand cinéaste.

Christophe...

Vendredi 4 novembre 2011 De Philippe Lioret (Fr, 2h) avec Marie Gillain, Vincent Lindon…

Lundi 19 septembre 2011 Découvreur passionné à la générosité musicale sans faille, Brodinski a transcendé son statut de jeune prodige de la génération internet pour devenir l’un des DJs les plus respectés de la scène électronique internationale. 24 ans à peine, et parti...

Mardi 14 juin 2011 Alain Cavalier, Président de la République, nomme Vincent Lindon Premier ministre, tâche qu’il prend très au sérieux, au point de se lancer dans la course à l’investiture contre son mentor. Ce n’est que du cinéma, bien sûr, mais à ce point...

Samedi 10 octobre 2009 De Stéphane Brizé (Fr, 1h41) avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain…

Jeudi 5 mars 2009 Une nouvelle fois, Philippe Lioret nous touche en plein cœur, à la grâce d’une foi cinématographique totale en son sujet.