L'urbanisme transitoire dans la métropole de Lyon : la ville à durée déterminée

Aménagement urbain / Depuis 2016, 53 sites de la métropole lyonnaise ont accueilli des projets dits "transitoires" - un terme fourre-tout qui désigne plusieurs types d'occupations temporaires expérimentant une autre manière de faire la ville. Entre urgence sociale, écologie et création culturelle, ces lieux deviennent des espaces d'expérimentation urbaine, où s'invente un possible rapport au commun, tout en posant la question de leur légitimité et de leur pérennité.

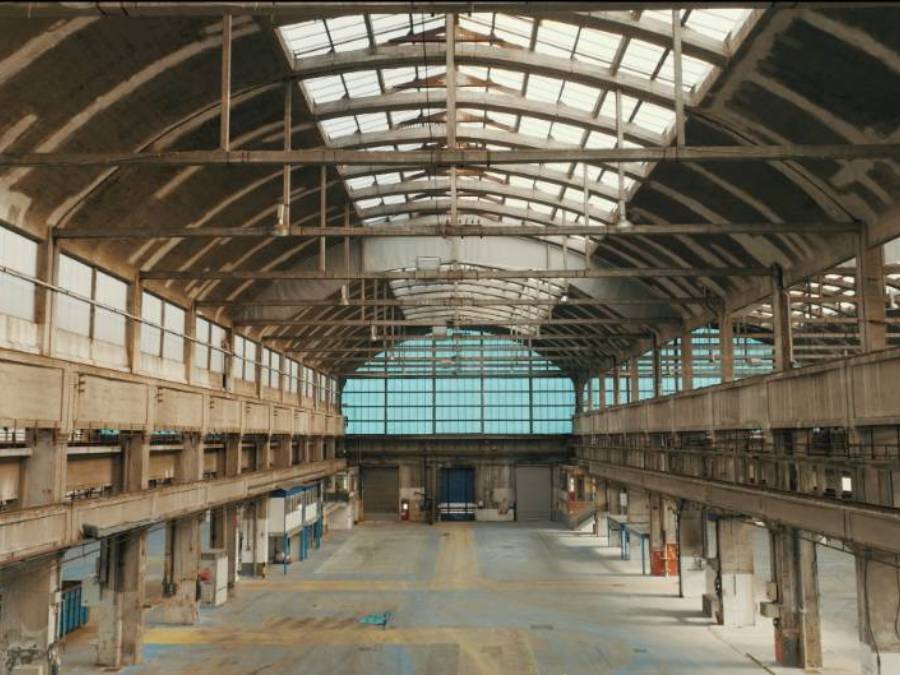

Photo : BOB - pour Bâtiment ouvert aux bifurcations - situé à l'Étape 22D à Vaulx-en-Velin © DR

L'urbanisme transitoire est devenu, en moins de dix ans, un mot-clé de l'action métropolitaine. Popularisée à Paris avec "Les Grands voisins", la formule a pris racine à Lyon. Ici, les espaces - tous différents dans leur forme, dans leur durée - partagent une même logique qui est de ne pas laisser les bâtiments ou les terrains dormir, mais de les investir par des collectifs, associations ou opérateurs pour y inventer autre chose, souvent dans l'urgence.

Pour l'urbaniste Cécile Diguet, autrice de nombreuses études sur l'urbanisme transitoire dont L'urbanisme transitoire : optimisation foncière ou fabrique urbaine partagée ? (IAU, 2017), ces initiatives esquissent un « nouvel urbanisme des communs ».

L'urbanisme, longtemps domaine de la planification, du long terme et de la solidité, se tourne désormais vers l'expérimentation, l'incrémentation et la réversibilité. Ce tournant n'est pas neutre. Derrière la créativité et la participation, se cache aussi un changement profond dans la manière de gouverner les territoires, qui est bien flexible, mais aussi plus incertaine.

Une géographie bigarrée

Urbanisme transitoire ou occupation temporaire ?

La métropole déploie aujourd'hui un atlas mouvant d'expérimentations urbaines entre friches transformées, bâtiments repris, terrains réinvestis. Ces initiatives incarnent la "ville réversible" qu'évoque le courant du chrono-urbanisme théorisé par l'urbaniste et sociologue François Ascher en 1997. C'est-à-dire des espaces malléables, configurés selon les usages temporaires, mais inscrits dans un horizon de transformation. Dans le Mobidic, dictionnaire critique des mobilités du CNRS, Léa Réville, doctorante en sociologie, définit l'urbanisme transitoire en distinguant l'urbanisme lié à un projet urbain global à celui qui serait éphémère, plus autonome, celui d'une occupation temporaire.

Dans la métropole, chaque site questionne les relations de pouvoir, les temporalités, les contraintes foncières : qui décide, qui investit, qui quitte ?

Avec 31 sites encore actifs à l'été 2025 et 10 millions d'euros engagés pour la période 2021-2026, la collectivité assume cette stratégie d'occupation éphémère, que cela soit en maîtrise directe ou concédée. « Cette politique a plusieurs objectifs, explique Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole en charge de l'urbanisme. Utiliser des fonciers non mobilisés à court terme, expérimenter de nouveaux usages et offrir des espaces accessibles à des acteurs qui n'ont pas accès au marché classique. »

Faire émerger une identité d'espace public

Un des exemples les plus connus des Lyonnais ces dernières années est celui des Grandes locos (ex-technicentre ferroviaire de La Mulatière). Confié à la Métropole, il accueille désormais Nuits Sonores et les Biennales, en préfiguration d'un pôle artistique permanent.

Dernier-né de l'urbanisme transitoire, Vitamine 7 a ouvert en septembre 2025 sur l'ancien parking du collège Gisèle-Halimi (7ᵉ). Confié pour quatre ans à Lieux solides et Sportfield, ce site de 2 000 m² mêle terrains de padel, espace multisport, buvette et restauration légère. Issu d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par la Métropole autour du sport inclusif, « Le projet a pour volonté d'explorer un champ encore peu investi à Lyon, celui du sport collectif et populaire », explique Maxime Cadel, cofondateur de Lieux solides.

À quelques kilomètres, La Station mue, sur les berges de la Confluence, propose un tout autre visage du transitoire. Depuis 2018, la SPL Lyon Confluence - société publique locale d'aménagement détenue par la Métropole et la Ville de Lyon - en assure la gestion. Le site, conçu par les paysagistes de Base et les architectes du collectif de création urbaine Bruit du frigo, a d'abord été pensé comme un chantier écologique avec pour mission de dépolluer les sols, fabriquer des terres fertiles, tester des essences végétales, en préfiguration du futur bois urbain baptisé Le Champ.

Mais au-delà de la technique, La Station mue est devenue un lieu de vie. On y croise des familles du quartier, des curieux de passage et des spectateurs venus assister à un concert ou à une performance en plein air. « C'est une expérimentation grandeur nature », dit Yvan Dutraz, architecte et directeur de Bruit du frigo. Pour la SPL, le pari est réussi. « La Station Mue est devenue un espace d'appropriation, observe Isabelle Clostre, responsable communication et concertation. Les habitants s'y retrouvent, c'est un lieu de mixité d'usages ».

Quand le provisoire devient social

L'urbanisme transitoire ne se limite pas aux loisirs. À Francheville, l'ancien hôpital Charial s'est transformé en Grandes voisines depuis 2020. L'Armée du Salut, le Foyer Notre-Dame des sans-abri et la coopérative Plateau urbain y hébergent 475 personnes (dont 173 enfants), aux côtés de 50 structures. Le lieu mêle ainsi ateliers d'insertion, pôle santé, restaurant social, animations. « Nous répondons à un vrai besoin de surfaces introuvables », dit Aurélia Thomé, coordinatrice territoriale de Plateau urbain, qui intervient aussi au BOB de l'Étape 22D.

À Villeurbanne, l'Étape 22D, sur le territoire du Carré de Soie, incarne justement ce paradoxe. Acquis par la Métropole (2021-2022) sur d'anciennes propriétés de Bobst et Thyssen, ce site de cinq hectares porte une ambition urbaine forte. Grand Plateau (mobilité durable), Le Moulin (traiteur d'insertion), Indulo (prototype industriel), Iloé (sur-tri), plus deux sites d'hébergement (Acoléa, Habitat & humanisme) et le BOB (15 000 m² confiés à Plateau urbain pour ESS, artisanat, culture), ainsi que la Halle des valoristes, le centre logistique des Restos du cœur et l'Archipel des métiers y cohabitent. Ainsi, l'articulation entre hébergement et activités favorise l'adhésion des personnes accompagnées et renforce l'efficacité du travail social. « Ici, nous créons du lien entre des univers qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer », abonde Aurélia Thomé.

Mais cette souplesse a un revers, souligne l'urbaniste Céline Diguet « En ce sens, l'urbanisme transitoire est une réponse limitée à une situation dont la dimension systémique supposerait des politiques publiques plus volontaristes. » C'est-à-dire un urbanisme du "faire-ensemble" dans lequel ces projets seraient parfois des palliatifs aux défaillances structurelles du logement ou de l'équipement public qui ne les résolvent pas.

Le provisoire comme révélateur

Le provisoire est un révélateur d'usages et d'envies collectives, mais il reste suspendu à une échéance souvent brutale. « Nous savons que c'est temporaire, admet Aurélia Thomé de Plateau urbain. Mais dans ce laps de temps, il se passe énormément de choses. Cela va plus vite, cela permet d'expérimenter différemment en s'épargnant de longues procédures. »

Dans une interview donnée à Pop'Sciences, le professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon, Michel Lussault évoque l'idée de « chronotopie », l'espace urbain pourrait être compris dans sa relation au temps vécu. L'urbanisme transitoire met cette relation en lumière - l'expérience spatiale, les attentes, les ruptures deviennent des constituantes de la ville. Et le transitoire agit comme un révélateur des frictions sociales, entre ceux qui viennent pour quelques mois, pour tester, et ceux qui viennent pour stabiliser leurs projets (start-ups, ateliers mais aussi hébergement d'urgence, services sociaux...).

Les études sur l'urbanisme transitoire alertent au passage sur les risques qui sont la marchandisation des usages temporaires, gentrification, effacement de la mémoire des usages, précarisation des publics accueillis. Cette dernière tendance est l'une des observations fortes de Michel Lussault. L'urbanisme transitoire s'est d'abord construit avec de l'informalité. Des lieux occupés à bas coût, souvent autogérés, où l'économie de la débrouille faisait office de modèle. Ces friches transformées en ateliers, en scènes ou en cantines collectives reposant sur des budgets modestes, favorisant des formes d'auto-organisation et une culture de l'improvisation.

Mais à mesure que ces initiatives gagnent en visibilité, elles ont aussi attiré de nouveaux acteurs - publics comme privés - cherchant à canaliser ou valoriser cette énergie. Ce glissement, du bricolage à la fabrique institutionnelle, traduit selon Michel Lussault une mutation du rapport au territoire où le temporaire devient un outil d'aménagement à part entière, soutenu par des mécanismes de financement et, parfois, de spéculation.

L'ombre de la Cité des halles

La fermeture de la Cité des halles, à Lyon, en décembre 2024, en a été une illustration. Ce vaste espace de vie et de création, ouvert en 2021 sur une friche détenue par Bouygues immobilier, devait incarner un "laboratoire d'usages". Il s'est finalement effacé devant la construction de logements, signant la fin d'un lieu pensé autour de la mixité culturelle et de la convivialité. Une trajectoire symptomatique : ce qui naît dans la marge finit souvent absorbée par une logique de marché.

À lire aussi dans Le Petit Bulletin :

- La Cité des halles : « Les espaces comme le nôtre disparaissent »

« L'objectif n'est pas de faire durer ces occupations, rappelle Béatrice Vessiller. Ce sont des étapes temporaires, qui doivent soit préparer une nouvelle affectation, soit permettre aux structures accueillies de trouver des locaux durables. »

Mais ce n'est pas sans risque, alertait l'urbaniste géographe Angèle De Lamberterie en 2018 dans son article Urbanisme temporaire / Le centre d'hébergement du 16ᵉ arrondissement de Paris : l'aménagement temporaire comme nouveau modèle urbain pour l'hébergement d'urgence « Le caractère temporaire, notamment des structures d'hébergement, renforce leur caractère précaire, et donc la précarité des publics hébergés, en particulier dans une ville dense dans laquelle il est difficile de trouver un terrain suffisamment spacieux et disponible où réimplanter la structure. »

Dans ces exemples lyonnais, cette ambivalence est visible. Le discours public affirme que tout est temporaire, mais les acteurs s'y investissent tant et si bien que ce provisoire est déjà vécu comme réel et devient alors victime de cette nature temporaire. « Ce qui est frustrant, confie Yvan Dutraz, c'est quand les projets ne servent qu'à occuper un espace en attendant la promotion immobilière ». Pousser le provisoire dans le durable, peut-être est-ce là que se joue une part de la ville de demain.