Zombis, aux origines : le mort-vivant retrouve son humanité au musée des Confluences

Vaudou / Au musée des Confluences jusqu'au 16 août 2026, "Zombis, aux origines" s'offre comme une plongée dans les origines du zombi - pas ceux d'Hollywood, pourvoyeurs de frissons faciles mais ceux d'Haïti, permettant d'évoquer à la fois les croyances, les sociétés secrètes et l'esclavage.

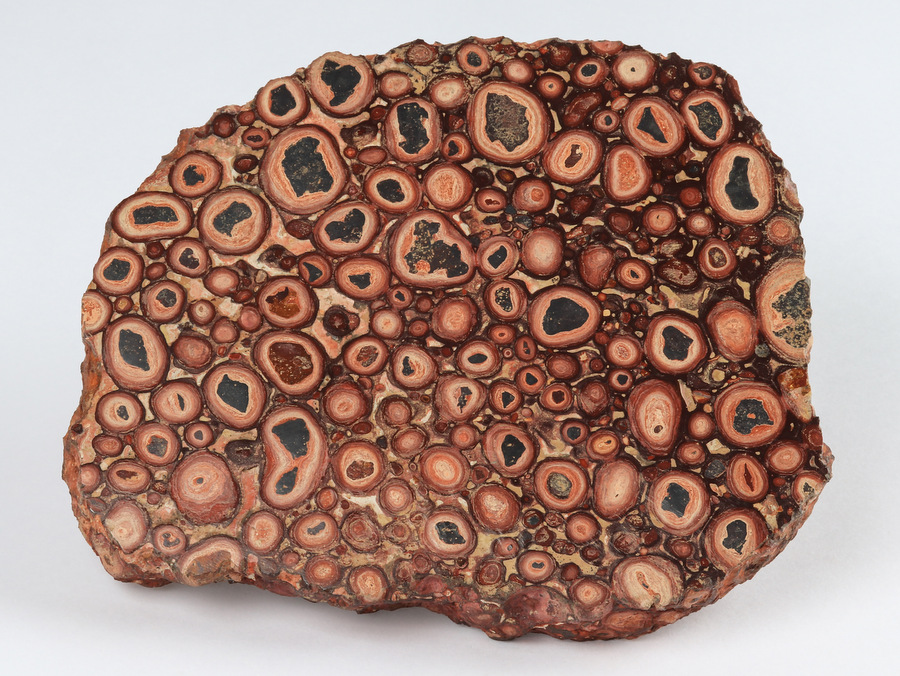

Photo : © musée des Confluences - Bertrand Stofleth

Avec Zombis, aux origines, présentée jusqu'au 16 août 2026, l'institution lyonnaise inaugure sa première collaboration avec le musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Il s'agit donc d'une reprise enrichie de l'exposition parisienne Zombis. La mort n'est pas une fin de 2024. Pour Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée, cette collaboration marque aussi l'ouverture d'un champ rarement abordé dans les musées français : la culture afro-caribéenne. Certaines pièces exposées, notamment issues des "collections Taïno" (une ethnie autochtone des Antilles), sont présentées pour la première fois au public. Déclenchant fascination ou interrogation, cette exposition pousse à réviser ce que nous croyons savoir sur la frontière entre vie, mort et vie dépourvue de la moindre existence sociale

Un parcours entre visible et invisible

Sous la direction de Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, l'exposition mêle approches historiques, biologiques et spirituelles pour déconstruire les clichés liés au zombi. Dès l'entrée, le visiteur découvre un péristyle, sorte de temple vaudou reconstitué : bouteilles en verre, tissus effilochés, tambours et statuettes. Au centre de celui-ci se dresse le potomitan, une colonne sacrée qui relie les mondes. À proximité, une présentation des loas, divinités haïtiennes dont les plus connus sont le Baron Samedi ou encore Maman Brigitte.

La visite se poursuit dans les salles consacrées aux sociétés secrètes haïtiennes, notamment la Bizango et la Sanpwèl. Sous des lumières rasantes, des costumes de coton, de flanelle ou de soie, sacralisés, semblent flotter. Plus loin dans une salle dérobée, l'armée des ombres nous fait face, entouré de poupées, fétiches et objets rituels provenant des sanctuaires de Port-au-Prince permettant d'appréhender un système de justice parallèle.

Récits d'outre-vie

L'un des passages les plus dérangeants, mais aussi le cœur du sujet, est celui où "le rituel de zombification" est décrit dans ses étapes supposées. Un rituel pour punir et ostraciser, qu'on dit infligé à celles et ceux qui ont transgressé les règles de la communauté pour châtier ou exploiter. Le "mort-vivant" devient alors un être sans volonté, privé de sa conscience, vivant dans une absence de soi.

On lui prépare un poison (tétrodotoxine ou composé mixte), un enterrement rapide, une exhumation nocturne, on le prive de sel, parfois on utilise des psychotropes plongeant l'individu dans une forme d'asservissement social et spirituel.

Un cimetière haïtien reconstitué à taille réelle vient prolonger cette traversée. Les cimetières représentent le centre le plus actif du vaudou, celui où on invoque les morts pour nuire aux vivants au travers de poupées destinées à provoquer leur disparition. Cependant, entre les tombes et les offrandes, on mesure le soin apporté aux défunts, « On apprend beaucoup d'un peuple à la façon dont il traite ses morts », résume Philippe Charlier, commissaire scientifique de l'exposition en évoquant la tendresse et la rigueur du rapport haïtien à la mort.

L'exposition s'attarde aussi sur des histoires précises, celles de sept figures reconnues de "zombis" depuis le début du XXᵉ siècle, Clairvius Narcisse, Francina Ileus, Adeline D... et d'autres dont les destins ont alimenté la fascination occidentale.

À lire aussi dans Le Petit Bulletin :

- Musée des Confluences : « une chance folle », d'après Bruno Maquart

- 10 ans de confluences vers le musée

Des racines africaines à la pop culture

La deuxième partie élargit la perspective : on y évoque un zombi encore plus ancien, celui qui plonge ses racines dans les traditions d'Afrique de l'Ouest. Il est adossé à l'histoire de la traite et de la colonisation, les croyances animistes s'étant mêlées au catholicisme. C'est de ce syncrétisme qu'est né le vaudou haïtien, espace de résistance et de mémoire où les dieux yoruba ont perduré, mais sous des noms de saints chrétiens.

L'exposition montre ensuite comment le zombi, vidé de sa portée spirituelle, a été récupéré par la culture occidentale. Cinéma, littérature, séries ou jeux vidéo ont peu à peu transformé le revenant haïtien en créature d'épouvante ou en métaphore sociale qui emprunte davantage à l'imagerie du vampire : de La Nuit des morts-vivants à The Last of Us, la figure continue de hanter l'imaginaire collectif.

En guise de conclusion, deux œuvres d'une artiste Barbara d'Antuono dont Entre deux mondes (2025) agit comme un contrepoint poétique. L'artiste a suspendu une tenture monumentale faite de tissus cousus représentant tous ces mythes et sacrements. Des chants et des cloches s'élèvent, comme un souffle venu d'ailleurs.

On ressort de l'exposition intrigué, presque pensif. Le parcours souffre parfois d'un léger déséquilibre, avec une fascination pour l'objet rituel qui l'emporte sur le récit haïtien contemporain, et l'on aurait aimé entendre davantage de voix issues de Port-au-Prince ou de la diaspora. Mais le propos tient sa ligne, montrer que le zombi n'est pas un monstre, mais un miroir tendu aux vivants.

Zombis, aux origines

Jusqu'au 16 août 2026 au musée des Confluences (Lyon 2e) ; de 0 à 12 €