Le CHRD, d'hôpital provisoire à centre d'histoire

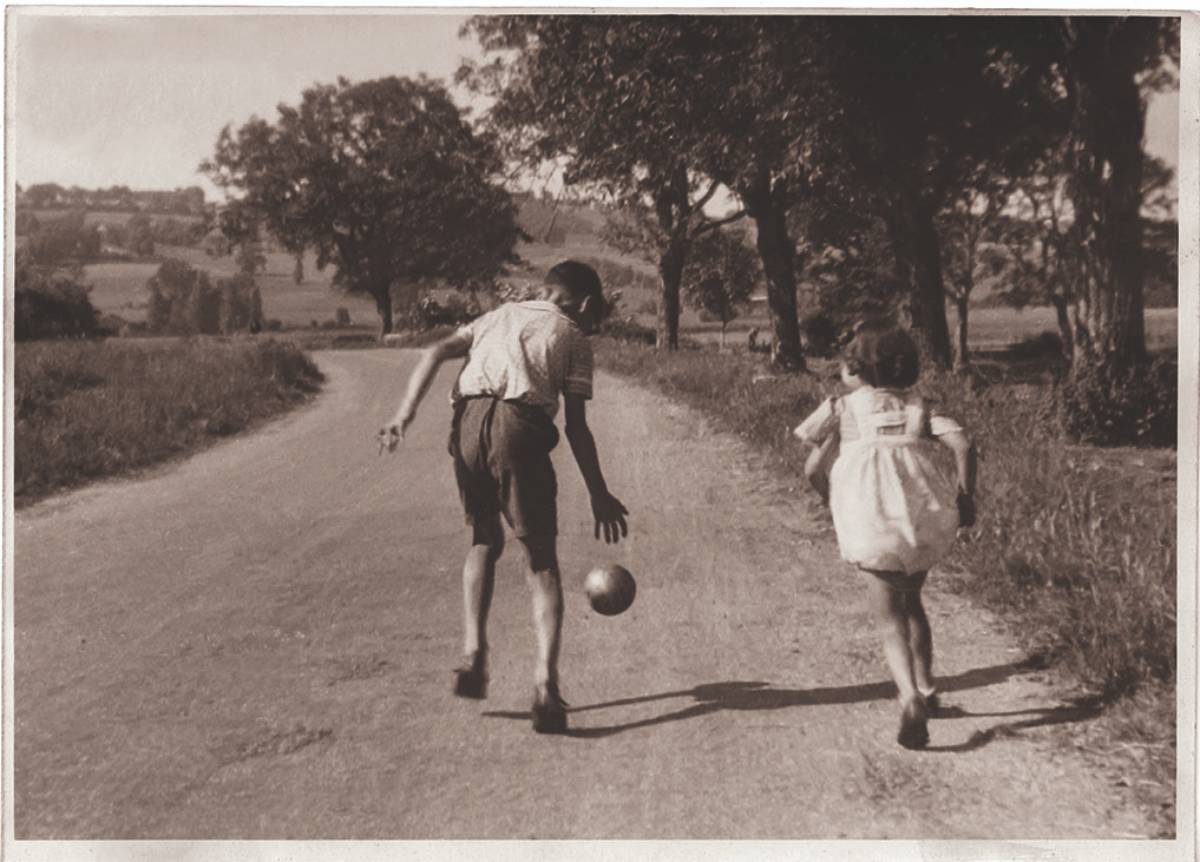

Patrimoine / Alors que va s'ouvrir le 20 novembre l'exposition "La guerre en jeux" sur l'enfance en temps de guerre racontée à travers le prisme du jeu et du jouet, retour sur la Genèse du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation et ce qu'ont abrité ces murs avant son inauguration en 1992.

Photo : CHRD Lyon cour Berthelot 2014 © Laurent Vella

À l'arrêt Berthelot du tram T2, côté sud, l'espace Berthelot renferme certes l'Institut d'études politiques mais aussi le CHRD, Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation inauguré en 1992 et labellisé par l'État "musée national" en 2003.

Jusqu'à la fin des années 1990, d'anciens résistants et déportés avaient déjà mis en place un petit musée dédié à cette si sombre époque, au sein du muséum d'histoire naturelle de la rue Boileau, dans le 6e arrondissement. Leur détermination sans faille à mieux faire le récit de ce dont ils avaient été témoins a été portée par la puissance politique via le maire Michel Noir (1989-1995), lui-même fils de déporté. Il s'est d'autant plus activé qu'en 1987, Lyon a accueilli en son palais de justice du 5e arrondissement le procès de Klaus Barbie. Le tortionnaire fut le premier en France à être condamné (à la réclusion criminelle à perpétuité) aux motifs de crime contre l'humanité.

Des images de son procès sont toujours diffusées durant les heures d'ouverture au CHRD et en accès libre. Car ce procès, à la demande du récemment panthéonisé Robert Badinter, alors Garde des Sceaux, fut, pour la première fois, intégralement filmé.

Quand il a ouvert le CHRD, le musée s'est inscrit dans la lignée d'autres du même genre, dédiés à la Résistance. On peut citer ceux qui l'ont précédé entre 1966 et 1986 à Besançon, Champigny-sur-Marne et, dans la région Rhône-Alpes, à Grenoble, Vassieux-en-Vercors et Nantua (une des 18 communes médaillées de la Résistance).

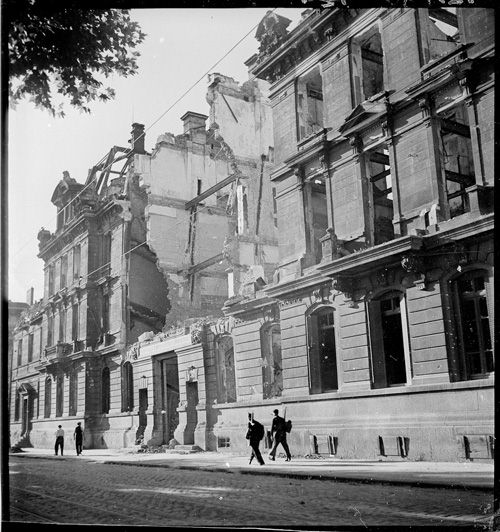

Procès Klaus Barbie

Le bâtiment de l'avenue Berthelot n'a pas été choisi au hasard pour implanter le CHRD. Construit par l'architecte de la ville de Lyon Abraham Hirsch, avec des pierres en provenance des carrières de Villebois (actuellement le long de la Via Rhôna) au début des années 1890, ces trois façades encadrant une cour centrale ont longtemps abrité l'école du service de santé militaire (ESSM). Durant la Grande guerre, l'établissement a été transformé en hôpital provisoire. À partir du printemps 1943, après l'invasion de la zone Sud par l'armée allemande, la Gestapo de Klaus Barbie s'y est installée, enfermant et torturant Juifs et Résistants dans des caves, s'adonnant à des interrogatoires ignobles jusqu'à ce qu'une bombe américaine visant les installations ferroviaires ne détruise une partie des bâtiments le 26 mai 1944. L'école de santé a réintégré son bâtiment très abîmé puis rénové par une session de travaux au début des années 1960 jusqu'à quitter définitivement les lieux pour Desgenettes dans le 3e arrondissement.

À l'occasion de ses vingt ans, et après avoir accueilli 1, 2 million de visiteurs, le CHRD a fait peau neuve et s'est débarrassé de son parcours immersif aux salles volontairement sombres. En 2012, les fenêtres sont réapparues, les murs peints en blanc et gris et le parcours permanent s'est focalisé sur Lyon dans la guerre et son rôle essentiel dans la Résistance. Les témoignages des derniers survivants ont été mis en boîte pour que leurs paroles ne s'éteignent pas avec eux et elles. 650 sont aujourd'hui dans les réserves et celles proposées en écoute changent au fil des mois dans l'espace permanent.

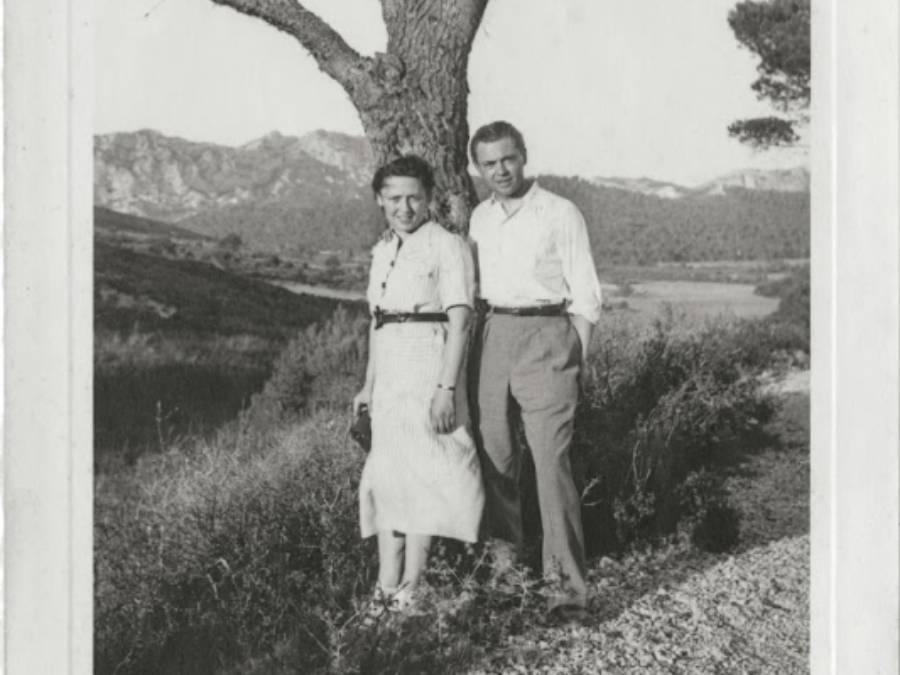

Parmi les pièces emblématiques de sa collection, le CHRD possède notamment la toile de parachute ayant servi dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942 à Jean Moulin (alias Rex), Hervé Monjaret et Raymond Fassin pour mener à bien la mission confiée par le général de Gaulle en Provence. Il y a aussi cette photo choquante aujourd'hui et banale dans la vie des habitants sous occupation nazie, montrant l'Hôtel de Ville de Lyon en partie recouvert du drapeau de la croix gammée. Ou encore la bouleversante lettre manuscrite que le jeune résistant Henri Mazuir a écrit au crayon à papier avant d'être fusillé.

Le quotidien de la guerre

Par ailleurs, des expositions temporaires sont venues avec pertinence retracer la vie de ces années noires. Abordant la façon et la possibilité de s'habiller (Pour vous, mesdames !, la mode en temps de guerre en 2013-14), ou de comment se nourrir (Les Jours sans en 2017)... et comment être un enfant bientôt.

Puisque les témoins et victimes qui transmettaient ces histoires concrètes et quotidiennes dans leur famille ne sont plus là pour le faire, le CHRD a pris le relais. Pilotée en régie directe par la ville de Lyon, comme les musées Gadagne, le MAC ou le musée des Beaux-Arts, le CHRD a accueilli 69 000 visiteurs dont 34% de groupes scolaires, public ô combien important pour que l'histoire ne bégaye pas.

Pour prolonger ces connaissances autrement que par les expositions, le CHRD dispose d'une bibliothèque de 27 000 documents en consultation sur place uniquement. Parmi eux, 200 clichés précieux et passionnants du photographe amateur Émile Rougé (1900-1974). Le site du musée héberge aussi une série de podcasts avec, par exemple, une demi-heure consacrée à la rafle de la rue Sainte-Catherine du 9 février 1943.

Enfin, depuis l'ouverture du CHRD en 1992, d'autres sites relatifs à la Seconde Guerre mondiale et à son histoire lyonnaise ont ouvert leurs portes dans la Métropole. C'est le cas de la maison du Docteur Dugoujon à Caluire où Jean Moulin a arrêté par la Gestapo et de la prison Montluc dans le 3e arrondissement où il a été enfermé, tout comme les enfants d'Izieu et tant d'autres. Tous deux sont érigés au rang de "mémorial".

Le CHRD en quelques dates et chiffres

Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 18h ; de 4€ à 8€

14 avenue Berthelot, Lyon 7e

1992 : Inauguration

2012 : Réouverture après travaux. Nouveau parcours permanent

2025 : Nouvelle exposition temporaire, La Guerre en jeux, du 20 novembre 2025 au 7 juin

2026 66 856 visiteurs en 2024 (+19% par rapport à 2023) dont 23 021 dans le cadre scolaire

Diffusion des extraits du procès de Klaus Barbie à 10h30, 12h00, 14h30, 15h30, 16h30. Durée 45 min. Ce documentaire, réalisé par le chroniqueur judiciaire Paul Lefèvre, met l'accent sur les déclarations des témoins et rend compte de l'émotion dans laquelle se sont déroulées les audiences.