Philippe Manevy, mémoire de gone

Entretien / Avec "La colline qui travaille" Philippe Manevy raconte l'histoire de sa famille, ancrée depuis des générations à la Croix-Rousse, et, en filigrane, celle de Lyon. Une fresque captivante tissée de chroniques sensibles, portée par cet auteur clermontois installé à Montréal.

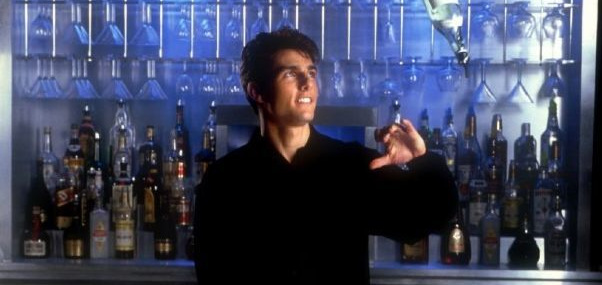

Photo : Manevy Philipppe © Julie Larocque et Martin Shank

Le Petit Bulletin : Comment s'attaque-t-on à un récit aussi monumental que celui de son arbre généalogique ?

Philippe Manevy : J'ai d'abord écrit un texte sur mes grands-parents, Alice et René, et l'idée de creuser a germé en cours d'écriture, car certains choix de vie me semblaient liés à leurs ascendants. Par exemple, si Alice a choisi le tissage c'était clairement lié à son père, donc forcément ça m'a fait remonter le cours des choses. Mais, de manière générale, c'est vrai que si j'avais réfléchi deux secondes ça m'aurait peut-être effrayé (rires) donc j'ai écrit spontanément. Aussi, j'ai compris que si je réfléchissais trop à ce que j'étais en train de faire, ça créerait des blocages, donc il valait mieux y aller, tenter les choses.

Comment avez-vous reconstitué les vies de vos ancêtres ?

J'ai la chance d'avoir pu accéder à bon nombre de photographies et à des documents plus rares comme le journal de guerre de mon arrière-grand-père. Ce que j'ai retranscrit à ce sujet est absolument factuel, ce sont vraiment des extraits de son journal et des lettres qu'il a fait passer clandestinement à sa femme. Ce sont aussi beaucoup de souvenirs, les miens et ceux que me racontaient mon grand-père ou ma mère, avec évidemment, comme toujours dans ces cas-là, des faux souvenirs. J'avais écrit un chapitre que j'ai complètement supprimé : j'étais persuadé que ma grand-mère avait assisté à une exécution publique de résistants à la Croix-Rousse. En cherchant, je me suis rendu compte que ça n'avait pas eu lieu, que j'avais mélangé avec autre chose que ma grand-mère a vu : une femme tondue à la libération qui descendait la grande rue de la Croix-Rousse. C'est en discutant avec ma mère, et en vérifiant la cohérence historique de ce que je faisais, que ça m'est apparu.

Comment romance-t-on l'histoire de sa propre famille ?

Là encore, ça m'est venu spontanément. Puis, j'ai eu un moment de recul en me disant que c'était une très mauvaise idée, que ça posait des problèmes éthiques d'imaginer les pensées, les réactions de personnes réelles. Puis, dans un troisième temps, j'ai réalisé que ce qui importe, c'est la justesse. Dans le cas de mes grands-parents, j'ai travaillé l'écriture pour que ça corresponde à ce qu'ils étaient, à ce que ma mère et moi percevions d'eux. Et aussi, comme je le raconte dans le livre, ma grand-mère Alice était une grande lectrice de roman, de ceux qui vous emportent, les romans d'aventure, ceux « qu'on lit à plat ventre sur son lit » comme dit Georges Perec. Donc j'ai pensé qu'elle aurait préféré ce type d'écriture à une écriture plus sèche, plus blanche, qu'elle s'y serait mieux retrouvée. Dans le style romanesque que j'ai choisi, j'ai tenté de rendre hommage aux romans populaires que ma grand-mère lisait et notamment à Zola, cette figure qui traverse le livre.

Vous écrivez : « Lyon est au cœur de ma géographie mentale ». Qu'entendez-vous par là ? Que représente Lyon pour vous ?

C'est lié à l'émigration, je vis à Montréal aujourd'hui. Quand on s'installe dans un autre pays, il y a toujours une forme d'écartèlement, de superposition des lieux. On est aussi attaché à son pays de départ qu'à son pays d'arrivée, et se crée cette fameuse géographie mentale, c'est-à-dire un lieu interstitiel qui occupe nos pensées. Dans mon cas, même si je ne retourne jamais vivre à Lyon, ça reste ma ville. J'y suis extrêmement attaché parce que je la trouve fascinante et trop méconnue. Souvent, les gens ont l'image des embouteillages sur l'A7, ou d'une ville bourgeoise, froide, qui manque de passion. Ce n'est pas vrai. Il y a des contradictions énormes à Lyon : entre l'aspect très militant, ouvrier, à gauche de certains lieux ou de communautés, et l'aspect catholique conservateur qui est aussi très puissant. Les strates de l'histoire se sont superposées : le passé antique, celui de la Renaissance, ainsi que l'histoire des canuts, de ce passé du XIXe siècle. C'est une ville extrêmement riche. J'avais aussi envie de faire de Lyon un objet littéraire.

Votre livre est aussi un hommage à l'esprit rebelle des canuts.

Oui, ça m'a frappé en écrivant, parce que même si je connaissais dans ses grandes lignes l'histoire des canuts, je n'avais pas une image très juste de ce qu'ils étaient, en termes de lutte ouvrière. Ma vision était très influencée par Zola donc j'imaginais des grands ateliers à la Germinal, alors qu'il s'agissait de petites structures. Les canuts étaient cultivés : ils écrivaient et publiaient des journaux, il y avait toute une élaboration théorique en lien avec leurs luttes.

Dans votre fresque, la grande histoire côtoie la petite histoire : on traverse notamment les deux guerres mondiales avec votre famille, et la politique occupe une certaine place dans le récit. Est-ce une façon de dire votre engagement ?

Je ne peux pas me présenter comme quelqu'un de très engagé, et d'ailleurs, c'est un sujet de perplexité pour moi. Comme je le raconte dans le livre, mon grand-père était très politisé, ma mère a gardé ça, et moi j'ai le sentiment de l'avoir perdu. J'ai toujours eu du mal à me situer, à affirmer les choses de manière tranchée, à faire des choix politiques. Donc c'est plutôt une façon de refléter ma génération : je suis né en 1980, génération très portée par l'idéal européen, Erasmus, la chute du mur de Berlin... un idéal démocratique presque un peu naïf. Parmi mes connaissances, on n'est pas très engagés, j'ai peu d'amis très militants, donc que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui s'est perdu entre la génération de mon grand-père et la mienne ? Est-ce qu'on a trop vécu dans le confort de l'histoire sans soubresaut, parce qu'on n'a pas connu de guerre ? Je trouve que ça revient très fort parce qu'on vit une période tellement anxiogène, qu'on se demande si ce répit générationnel qu'on a connu ne va pas cesser, si ce n'est pas le moment de se réveiller. Quand on vit au Canada, la proximité avec les États-Unis est assez terrifiante.

Vous rendez hommage à Annie Ernaux, dans un chapitre intitulé "Annie Ernaux et ma mère." Quelles ont été vos inspirations pour ce livre ?

J'ai une admiration pour l'œuvre d'Annie Ernaux et son parcours me fait penser à celui de ma mère, donc j'en ai un rapport très affectif. Parmi les inspirations que je ne donne pas dans le livre, Les champs d'honneur de Jean Rouaud a été une révélation. La façon dont il sublime les gens ordinaires par l'écriture, sa famille, et puis ce voyage qu'il raconte, on remonte le cours de l'histoire, ça m'a complètement fasciné. Il y a aussi Gabrielle Roy, une écrivaine québécoise malheureusement pas si connue en France, même si son roman Bonheur d'occasion a reçu le prix Femina en 1947. Elle a écrit de très beaux livres sur sa famille - sa grande autobiographie s'appelle Rue Deschambault - et son écriture est magnifique. Voilà mes deux figures secrètes.

La colline qui travaille de Philippe Manevy (Le Bruit du monde) ; 22 €

Rencontres avec Philippe Manevy

le 20 février à 19h15 à la librairie Vivement Dimanche ( Lyon 4e) en dialogue avec Etienne Kern

le 21 février à 19h15 la médiathèque de Saint-Symphorien-d'Ozon

le 22 février à 10h à la librairie L'insomnie (Décines)