Mardi 5 octobre 2021 Une querelle entre nobliaux moyenâgeux se transforme en duel judiciaire à mort quand l’un des deux viole l’épouse de l’autre. Retour aux sources pour Ridley Scott avec ce récit où la vérité comme les femmes sont soumises au désir, à l’obstination et...

Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan : en attendant la bombe

Par Vincent Raymond

Publié Mercredi 19 juillet 2023 - 4075 lectures

Photo : ©Universal Studios. All Rights Reserved.

L’ascension et la disgrâce du maître d’œuvre de la bombe atomique comme vues de l’intérieur, structurellement atomisées dans l’espace et le temps. Film de guerre, d’aventure scientifique, de procès dur/procédure, cette lecture de la vie d’Oppenheimer prouve qu’aux États-Unis aussi, il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne.

Années 1920. Physicien prodige, l’Américain Robert Oppenheimer s’ennuie dans ses études à Cambridge. Après un passage en Allemagne sur les conseils de Niels Bohr, il devient enseignant-chercheur à Berkeley. Sa sensibilité aux mouvements progressistes et aux syndicats le rend suspect de sympathie communiste, ce qui le met à l’écart de recherches menées avec l’appui du gouvernement. Mais lorsque la Seconde guerre mondiale éclate et que les scientifiques allemands révèlent leur avance dans leurs travaux sur l’atome, Oppenheimer est recruté par le général Groves, chargé de monter le futur Projet Manhattan. Se transformant en meneur d’hommes, le physicien conduit ses troupes à la réalisation d’un objet ouvrant la voie à la destruction de l’humanité. Cherchant à prévenir l’escalade de la terreur atomique, il devient un obstacle pour certains politiques ambitieux. Dont Lewis Strauss…

à lire aussi : Christopher Nolan : « L’histoire d’Oppenheimer est une mise en garde »

Voilà pour Oppenheimer dans l’Histoire "avec une grande hache", pour reprendre Perec. Piochant dans des morceaux choisis de l’existence du scientifique, celle du film de Nolan bouscule la chronologie et se focalise sur deux chapitres bien distincts sur le plan dramatique et esthétique, qu’il entremêle continûment. L’un, en couleur, retrace les années de formation, le Projet Manhattan, la persécution après-guerre racontés du point de vue d’Oppenheimer (Nolan a d’ailleurs écrit cette partie du scénario à la première personne) ; l’autre, en noir et blanc, narre pour l’essentiel le suivi de l’audition de Lewis Strauss, responsable de la disgrâce d’Oppenheimer, au moment où Strauss espère accéder au gouvernement.

Entouré de Prix Nobel (parmi ses maîtres, ses élèves, ses collaborateurs) mais "épargné" par cet honneur, malgré ses contributions essentielles, Oppenheimer aura subi en guise de remerciements une chasse rappelant celle vécue – pour d’autres raisons – par Alan Turing en Grande-Bretagne à la même époque. Son crime était d’avoir eu des velléités de gauche et préconisé, après avoir constaté les ravages de la bombe, un partage international de la connaissance scientifique pour éviter une escalade mortifère via la course à l’armement – mauvaise pioche en période de maccarthysme.

à lire aussi : Les sorties cinéma du 19 juillet 2023 : "Les Ombres persanes", "Laura", "Oppenheimer"...

Particules liées

Pari audacieux que de tenter de rendre accessibles par l’image des concepts de physique quantique et surtout la manière dont un scientifique peut les "percevoir" : l’idée étant non de les expliquer, mais de faire comprendre le surgissement de l’intuition, la transcendance et l’immersion dans l’abstraction. Ron Howard s’était un peu essayé à l'exercice dans A Beautiful Mind (2001) consacré au mathématicien John Nash, Jodie Foster également dans Le Petit Homme (1991) en superposant les chiffres que son héros, un enfant précoce, visualisait spontanément. Pour Oppenheimer, Nolan scande son film de brèves séquences évoquant des projections de particules vibrionnantes et scintillantes dans l’infiniment petit ou l’infiniment grand, qui semblent assaillir davantage que l’esprit de son protagoniste. Cette approche quasi sensorielle remplace avantageusement des tunnels d’explications filandreuses visant à vulgariser des concepts physiques, chimiques et mathématiques abscons pour le commun des mortels. L’effet se trouve amplifié dans l’ultime partie du film avec la musique aux basses sourdes et omniprésente, accentuant l’oppression physique tant que psychologique ressentie par le physicien.

Ce qu’Oppenheimer imagine se superpose ainsi à toutes les images d’archives que l’on connaît, et suffit amplement à évoquer l’abomination. L’effroi glacé exprimé par Cillian Murphy dit le reste. Less is more.

Sans renier son style volontiers expérimental, Nolan paraît avoir tiré des leçons de Dunkerque (2017) et ses difficultés de lisibilité ; il a par ailleurs intégré qu’un film mérite d’être apprécié dès la première vision pour qu’on envisage ou consente à en saisir les subtilités formelles à la seconde (le problème plombant Tenet). Modeler la chronologie ne signifie pas écorner les faits : Oppenheimer respecte autant l’Histoire et ceux qui l’habitent que l’éthique. Le parti-pris de la subjectivité permet d’ailleurs d’éviter une représentation gratuitement spectaculaire des explosions sur Hiroshima et Nagasaki qui eût été obscène. Ce qu’Oppenheimer imagine se superpose ainsi à toutes les images d’archives que l’on connaît, et suffit amplement à évoquer l’abomination. L’effroi glacé exprimé par Cillian Murphy dit le reste. Less is more.

On entend souvent des reproches adressés au cinéma de Nolan voire à sa personne : grandiloquence, présomption, arrogance, entre autres compliments. Personne ne peut en revanche douter de l’intégrité artistique de ce fervent soutien du tournage en pellicule. Ni de la sincérité de ses convictions, ni de celle de ses équipes. Preuve en est sa promotion partiellement avortée – lors de la première londonienne, une partie de la distribution a quitté le tapis rouge pour rejoindre le mouvement de grève des comédiens – faisant concrètement écho à son contenu politique en faveur de l’importance des syndicats. Ne nous y trompons pas : qu’il parle de demain ou d’hier, de rêve ou d’insomnie, de temps à rebours ou en morceaux, Nolan ne fait que nous alerter sur l’importance du moment présent.

On entend souvent des reproches adressés au cinéma de Nolan voire à sa personne : grandiloquence, présomption, arrogance, entre autres compliments. Personne ne peut en revanche douter de l’intégrité artistique de ce fervent soutien du tournage en pellicule. Ni de la sincérité de ses convictions, ni de celle de ses équipes. Preuve en est sa promotion partiellement avortée – lors de la première londonienne, une partie de la distribution a quitté le tapis rouge pour rejoindre le mouvement de grève des comédiens – faisant concrètement écho à son contenu politique en faveur de l’importance des syndicats. Ne nous y trompons pas : qu’il parle de demain ou d’hier, de rêve ou d’insomnie, de temps à rebours ou en morceaux, Nolan ne fait que nous alerter sur l’importance du moment présent.

★★★★☆ Oppenheimer de Christopher Nolan (É.-U., 3h01) avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt…

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Mardi 5 octobre 2021 Boulimique de films, féru d’histoires et d’Histoire, jamais à court d’expérimentations, Ridley Scott reprend les armes et les routes de France pour dépeindre un crime moyenâgeux. Propos rapportés lors de sa conférence de presse parisienne.

Mercredi 26 août 2020 Attendu comme le Messie, le nouveau Nolan peut exploser le box-office si les spectateurs consentent à voir plusieurs fois ce Mission : Impossible surnaturel pour être sûr de bien le comprendre. Il y aura donc un avant et après Tenet. Encore que…

Mardi 4 février 2020 De Stephen Gaghan (É.-U., 1h41) avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen…

Mardi 12 novembre 2019 De James Mangold (É.-U., 2h33) avec Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal…

Mardi 12 novembre 2019 Après sa parenthèse Marvel (et le tranchant "Logan"), James Mangold revient à un biopic et aux années soixante avec cette évocation d’une "course" dans la plus prestigieuse des courses automobiles, Le Mans. Interception rapide lors de son passage à...

Mercredi 24 avril 2019 Les Avengers s’unissent pour défaire l’œuvre destructrice de Thanos. Après un "Infinity War" en mode “demande à la poussière“, ce "Endgame" boucle (quasiment) par un grand spectacle philosophique la 3e phase de l’univers cinématographique Marvel.

Mardi 26 février 2019 Rendez-vous mardi 5 mars à Mon Ciné pour (re)découvrir le bijou de Christopher Nolan sorti il y a cinq ans.

Mercredi 19 décembre 2018 Suite lointaine d’un des plus grands triomphes des Studios Disney qui avait glané 5 Oscar (dont celui de la meilleure actrice pour Julie Andrews), "Le Retour de Mary Poppins" est le Disney de Noël 2018. Rencontre avec le réalisateur et l’interprète...

Lundi 17 décembre 2018 De Rob Marshall (ÉU, 2h10) avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw…

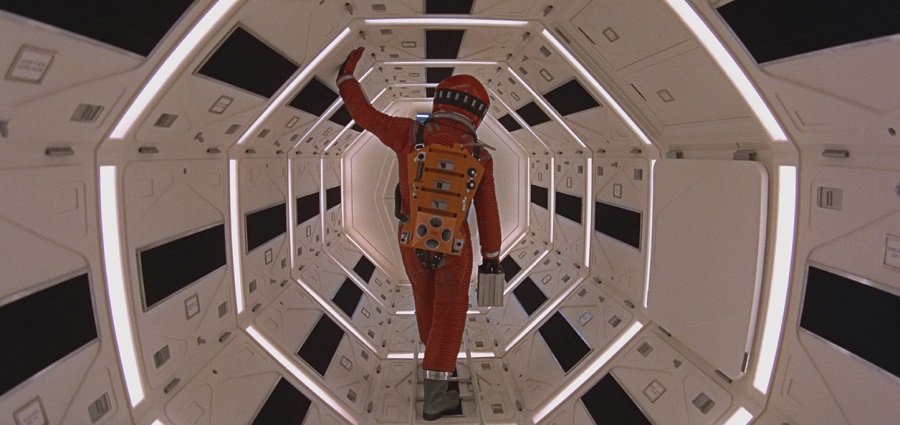

Lundi 11 juin 2018 Il y a 50 ans sortait en salle un film devenu culte depuis même s’il n’est pas forcément le plus abordable de son auteur : 2001 : l'odyssée de l'espace (...)

Samedi 6 janvier 2018 Et si l’humanité diminuait à une taille d’environ 12 cm pour jouir davantage des biens terrestres ? Dans ce raisonnement par l'absurde, le cinéaste Alexander Payne rétrécit un Matt Damon candide à souhait pour démonter la société de consommation et...

Mardi 13 juin 2017 de Ben Wheatley (Fr.-G.-B., int.-12 ans, 1h30) avec Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer…

Lundi 24 octobre 2016 de Claudia Llosa (Esp.-Fr.-Can., 1h33) avec Cillian Murphy, Jennifer Connelly, Mélanie Laurent…

Mardi 20 octobre 2015 « Dans l’espace, personne ne vous entendra crier » menaçait l’affiche d’"Alien". Trente-six ans plus tard, Ridley Scott se pique de prouver la véracité du célèbre slogan en renouant avec l’anticipation spatiale. Et met en orbite son meilleur film...

Mardi 4 novembre 2014 L’espace, dernière frontière des cinéastes ambitieux ? Pour Christopher Nolan, c’est surtout l’occasion de montrer les limites de son cinéma, en quête de sens et d’émotions par-delà les mathématiques arides de ses scénarios et l’épique de ses...

Jeudi 12 septembre 2013 Pour ses adieux au cinéma, Steven Soderbergh relate la vie du pianiste excentrique Liberace et de son dernier amant, vampirisé par la star. Magistralement raconté, intelligemment mis en scène et incarné par deux acteurs exceptionnels.

Christophe...

Samedi 17 août 2013 Une fable futuriste sombre, furieuse et politique, nourrie à la culture cyberpunk et filmée par le cinéaste de District 9 : une réussite qui tranche par son ambition thématique et son absence de compromis avec les superproductions américaines...

Lundi 17 juin 2013 Remettre Superman sur la carte du blockbuster de super-héros après l’échec de la tentative Bryan Singer : telle est la mission que se sont fixés Christopher Nolan et Zack Snyder, qui donnent à la fois le meilleur et le pire de leur cinéma respectif...

Jeudi 25 avril 2013 Ce troisième volet des aventures de Tony Stark n’est pas à la hauteur des deux précédents, et l’arrivée de Shane Black derrière la caméra s’avère plutôt contre-productive, partagé entre retrouver son mauvais esprit années 80 et s’inscrire dans une...

Lundi 15 avril 2013 Sur un sujet ô combien actuel — l’exploitation du gaz de schiste —, Gus Van Sant signe un beau film politique qui remet les points sur les i sans accabler personne, par la seule force d’un regard bienveillant et humaniste sur ses...

Mardi 28 août 2012 De Kenneth Lonergan (ÉU, 2h30) avec Anna Paquin, J Smith Cameron, Matt Damon...

Mardi 14 août 2012 La très attendue conclusion de la trilogie imaginée par Christopher Nolan pour donner au personnage de Batman une ampleur sombre et contemporaine n’égale pas le deuxième volet, impressionnante dans sa part feuilletonesque, décevante sur son versant...

Mardi 17 juillet 2012 De Rufus Norris (Ang, 1h30) avec Tim Roth, Eloïse Laurence, Cillian Murphy…

Vendredi 13 avril 2012 Un père de famille endeuillé achète un zoo pour offrir une nouvelle vie à ses enfants et se retrouve à la tête d’une communauté en souffrance. Superbe sujet à la Capra, que Cameron Crowe transforme en fable émouvante où l’on apprend à rêver les yeux...

Samedi 10 juillet 2010 L’ambitieux projet de blockbuster onirico-philosophique de Christopher Nolan débouche sur un film prototype, qui passe du temps à expliquer son mode d’emploi avant de se lancer dans une pratique ébouriffante du cinéma comme montagne russe...

Jeudi 22 avril 2010 Blockbuster ludique, théorique et même politique, Iron Man 2 confirme la bonne surprise de son premier volet : la naissance d’un super-héros différent dont les aventures sont aussi divertissantes que riches de sens.

Christophe Chabert

Jeudi 1 octobre 2009 Drôle de film à défaut d’être un film drôle, le nouveau Soderbergh raconte l’escroquerie (moyenne) d’un Américain (moyen) au cœur d’un monde si rigide qu’il est incapable de gérer l’ingérable.

Christophe Chabert