Mardi 1 mars 2022 Elle fut la dernière des manifestations d’envergure à se tenir à Lyon avant l’impromptu du premier confinement. Deux ans plus tard, alors que le spectre covidien semble refermer sa funeste parenthèse, Écrans Mixtes s’apprête à ouvrir une très...

La contre-culture dans les Waters

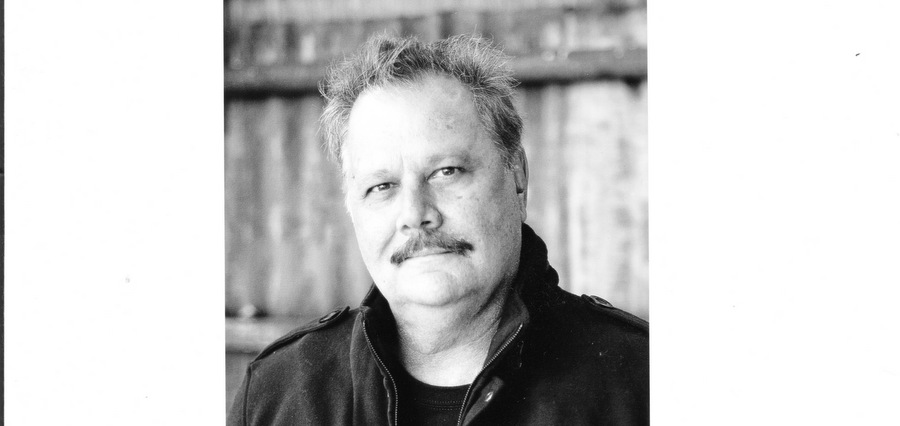

Par Christophe Chabert

Publié Jeudi 1 mars 2012 - 5592 lectures

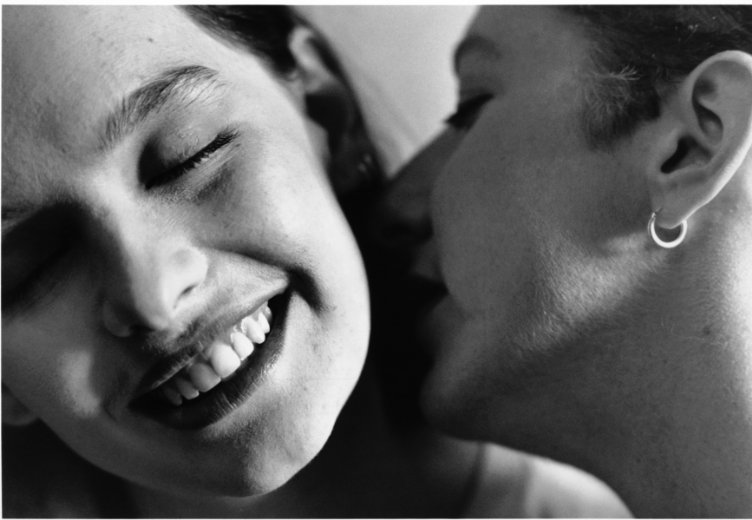

Photo : © JW Stairwell

Connu pour son sens du mauvais goût, John Waters a enfin droit à l’hommage qu’il mérite avec une rétrospective de son œuvre au cours du festival Écrans mixtes. Où la question du cinéma gay sera déclinée à travers des films aussi divers que passionnants. Textes : Christophe Chabert

Il fut un temps (que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, même s’ils ont téléchargé comme des malades sur Megaupload) où le cinéma avait une fonction subversive. Si, si… Une époque où des cinéastes se contrefoutaient de tourner avec quatre dollars cinquante, persuadés que cette contrainte-là leur autorisait toutes les libertés. Mieux encore : leur marginalité leur permettait de s’adresser directement aux vrais marginaux, quand ils ne les montraient pas sur l’écran. Et, cerise sur le gâteau, leurs films faisaient figure de gros fuck lancé à la face du cinéma commercial, dont ils n’hésitaient pas à détourner dans une version underground et satirique les pires clichés. Leur pape s’appelait John Waters et derrière son élégance (costard impeccable et moustache finement taillée) se cachait un sens admirable du mauvais goût et de la vulgarité. Un gentleman punk — et gay.

Divine mais dangereuse

La réputation de John Waters commence avec son troisième long-métrage, Pink flamingos (1972) qui va devenir un classique des Midnight movies, ces films diffusés le week-end à minuit mais qui tiennent l’affiche pendant des années. Cela fait huit ans qu’il fait du cinéma, mais ce film-là va forger le style Waters. L’histoire est typiquement américaine : une mère de famille veut à tout prix conserver le titre qu’elle a chèrement acquis et que ses voisins lui dispute… Sauf que ladite mère de famille vit dans une caravane avec sa mère, une amie et son fils, et que sa réputation est celle de la personne la plus crade des États-Unis. Pour enfoncer le clou, Waters fait jouer Babs Johnson par… un homme ! En l’occurrence un travesti qui se fait appeler Divine, et qui sera la muse du cinéaste jusqu’à sa mort prématurée en 1988 à l’âge de 43 ans. Divine a cela d’exceptionnel qu’il/elle ne joue jamais au second degré les situations les plus dégoûtantes et grotesques qui soient. Divine traverse certains films de Waters comme si elle tournait dans un mélodrame de Douglas Sirk, et seul son physique transgenre crée une distance et ramène de l’improbable à l’écran. À la fin de Pink flamingos, elle mange de la merde de chien, pour de vrai. Et elle adresse un gros clin d’œil à la caméra… Le mythe John Waters est lancé…

Un lointain idéal

Dans les films suivants, Divine prolongera cette incarnation monstrueuse de la femme américaine modèle, épouse délaissée, mère accablée, ménagère débordée… Les excès de Female trouble, Desperate living et Polyester semblent glisser sur elle, comme si tout cela n’était que le quotidien ; quand elle se rebiffe et va jusqu’au crime, c’est pour retrouver un peu de sa dignité perdue et regagner un semblant d’indépendance. Divine incarne le cinéma de Waters dans tous ses stimulants paradoxes : on rit beaucoup, mais il y a toujours un fond de pathétique et de tendresse caché dans l’outrance ; la photo est sale, le grain du 16 mm en lumière naturelle est énorme, mais on y trouve aussi un goût fort raffiné pour les costumes et les couleurs ; le propos est transgressif à souhait, mais les personnages recherchent la normalité et le confort dont ils sont privés. L’exemple le plus frappant reste Polyester : Waters le propose en odorama (on doit gratter une planche façon Française des jeux, qui pue la vieille chaussette et le pet), mais c’est sans son film le plus proche des schémas du cinéma classique. Après lui, le cinéaste ne pouvait que franchir le pas et se rapprocher de l’industrie.

Coup de pied au culte

Même doté de budgets plus confortables et parfois de stars à ses génériques (Johnny Depp dans Cry baby, Kathleen Turner dans Serial mother), Waters ne vendra jamais son âme. Au contraire, ses films continuent d’accueillir tous les hors-la-loi de l’establishment, que ce soit la hardeuse cynique Tracy Lords ou la kidnappée devenue terroriste Patty Hearst. Il va jusqu’à s’offrir un véritable pamphlet avec le mineur Cecil B. Demented, où un cinéaste indépendant extrémiste et sa secte forcent une actrice hollywoodienne à jouer dans leur dernière production. On lui préfère toutefois un superbe autoportrait (hélas non programmé dans cette rétrospective) : Pecker. Le jeune garçon de Baltimore qui prend pour le plaisir des photos de sa famille de freaks avant de devenir la nouvelle coqueluche du monde de l’art, c’est le cinéaste lui-même : il a d’abord filmé les gens qu’il aimait et qu’on ne montrait jamais, avant que cette contre-culture ne soit avalée par la culture dominante. Revoir Waters aujourd’hui, c’est faire revivre ce moment où la provocation n’était pas une mode, juste une manière d’exister.

pour aller plus loin

vous serez sans doute intéressé par...

Mardi 4 janvier 2022 Sauf impondérables ou nouveau variant — touchons du bois — les sorties devraient reprendre une cadence "à peu près" normale dans les salles. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend dans les premiers mois de 2022…

Jeudi 3 juin 2021 Depuis dix ans, Écrans Mixtes s’attache à brosser un panorama des cinémas queer des plus vastes, c’est-à-dire ouvert à toutes les chapelles, sans exclusive. (...)

Vendredi 7 mai 2021 La proximité de la réouverture des salles datée au 19 mai, et la baisse — pour le moment — continue du taux d’incidence redonnent le moral aux organisateurs : Hallucinations Collectives et Écrans mixtes ont annoncé leur retour pour cet été.

Mercredi 8 juillet 2020 Élagueur, Jimmy vient de se faire licencier parce qu’il agissait bizarrement. À la maison, son comportement lunatique devient difficile à supporter pour sa femme et ses trois enfants. Jusqu’à une crise qui lui vaut d’être interné. Mais Gina, son...

Mardi 18 février 2020 Projections, masterclass, rencontres-débats, soirées, invités et invitées de prestige… La dixième édition d’Écrans Mixtes est un îlot de réjouissances dans un océan d’incertitudes sociétales.

Mardi 18 février 2020 Dandy malicieux et provocateur, John Waters est une figure essentielle du cinéma underground puis indépendant étasunien. Son œuvre trans-courants et trans-genres (à tous points de vue) a fait de lui LE représentant de la comédie queer. Affublé du...

Vendredi 3 janvier 2020 Après la venue l’an passé du vétéran James Ivory, le festival LGBT+ lyonnais ne pouvait manquer la célébration de son premier millésime à deux chiffres. Il s’offre donc deux têtes d’affiches d’exception pour sa dixième édition (du 4 au 12 mars...

Mardi 26 février 2019

À l’aube de sa décennie, le festival du cinéma queer de Lyon monte en gamme en accueillant un vénérable pan de l’Histoire du 7e art, James Ivory. (...)

Mardi 29 janvier 2019 Avec Une étoile pour Noël, l’auteur, metteur en scène et comédien Nasser Djemaï livre un seul-en-scène survolté et drôle au sous-texte percutant. Ou comment un gamin prénommé Nabil va accepter de s’appeler Noël pour se conformer aux désirs de...

Mardi 27 novembre 2018 de et avec Jean-Paul Rouve (Fr, 1h45) avec également Ludivine Sagnier, José Garcia…

Mardi 15 mai 2018 "Au cœur de la révolte", l'une des thématiques fortes de cette édition 2018, et comme pour célébrer à distance Mai 68, les Assises Internationales du Roman ont placé deux auteurs américains, Martin Neill Null et A.G. Lombardo, dont les deux premiers...

Mardi 20 mars 2018 C'est tout l'art des Limiñanas que de convoquer sur un album des invités aussi disparates que Pascal Comelade, au piano, Peter Hook et sa basse mélodique, (...)

Mardi 6 mars 2018 Conversation entre le rare et précieux Tariq Ali, le romancier et ancien étudiant à Nanterre Jean-Christophe Bailly, et la remarquée historienne Ludivine Bantigny : un autre regard sur mai 1968 se profile du côté de Bron.

Mardi 6 mars 2018 Vincent Raymond & Aliénor Vinçotte

Mardi 7 mars 2017 Les coupes budgétaires de la Région n’auront pas eu la peau d'Écrans Mixtes : le festival a réussi à renforcer ses partenariats privés et publics pour cette (...)

Mardi 31 janvier 2017 Alors qu'il lance son nouveau festival, Transfer, Malick Fadika revient sur le chemin qu’il s’est tracé depuis son plus jeune âge. Bookeur d'artistes : une remise en question perpétuelle. Surtout quand on a The Fall dans son catalogue.

Vendredi 28 octobre 2016 Six ans après son dernier album, Neil Hannon de The Divine Comedy revient avec un Foreverland tout en contraste. La simplicité structurelle de la pop y côtoie des orchestrations sublimes, et l'intimité de certains titres rencontre l'humour...

Mardi 30 août 2016 Oubliez son discours survolté lors de la remise de sa Caméra d’Or à Cannes et considérez le film de Houda Benyamina pour ce qu’il est : le portrait vif d’une ambitieuse, la chronique cinglante d’une cité ordinaire en déshérence, le révélateur de...

Mardi 5 juillet 2016 Depuis sa vibrante intervention prolongée lors de la remise de la Caméra d’Or à Cannes, la réalisatrice Houda Benyamina n’est plus une inconnue. À présent que (...)

Mardi 7 juin 2016 Journaliste à L'Équipe, où il suit l'Olympique Lyonnais depuis plus de 25 ans, Vincent Duluc est le co-commissaire de l'exposition Divinement Foot présentée aux musées Gadagne et l'auteur d'Un printemps 76. Portrait d'un fan atavique des Verts...

Mercredi 1 juin 2016 Alors voilà, la chose se nomme Foreverland, sort le 2 septembre et nom de Dieu il était temps, puisque le dernier album de Divine Comedy datait de 2010 (...)

Mercredi 2 mars 2016 Pour sa 6e édition, le festival de cinéma queer lyonnais affirme son attachement à la production hexagonale en conviant deux films très attendus pour leurs (...)

Mardi 3 novembre 2015 Avec "Une étoile pour Noël", l’auteur, metteur en scène et comédien Nasser Djemaï livre un seul-en-scène survolté et drôle au sous-texte percutant. Ou comment un gamin prénommé Nabil va accepter de s’appeler Noël pour se conformer aux désirs de...

Mardi 3 mars 2015 Cinquième bougie pour Écrans Mixtes, le festival de films LGBT, et jolie édition 2015 avec comme invité d’honneur le cinéaste grec Panos H. Koutras et des films inédits aussi pertinents sur leurs sujets que surprenants dans leurs formes.

Christophe...

Mardi 8 juillet 2014 Dans le récent documentaire consacré à l’icône queer Divine, John Waters raconte la tragique ironie qui a accompagné la sortie d’Hairpsray : alors que le film (...)

Mardi 3 juin 2014 Premier film sous influence Wes Anderson à l’humour doucement acide de Vincent Mariette, où deux frères et une sœur partent enterrer un père/amant devenu un fantôme dans leur vie, pour un road movie immobile stylisé et séduisant.

Christophe Chabert

Mardi 4 mars 2014 Une nouvelle édition du festival LGBT Écrans Mixtes avec une journée consacrée aux femmes, des avant-premières dont le dernier et beau film de Bruce La Bruce, du documentaire et un hommage à Kenneth Anger…

Christophe Chabert

Mercredi 27 mars 2013 D'Alexandre Castagnetti (Fr, 1h36) avec Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos, Clémentine Célarié