La parenthèse Eustache

L'Institut Lumière propose de redécouvrir l'œuvre de Jean Eustache, cinéaste météore dont les films forment une peinture unique de la France des années 70.CC

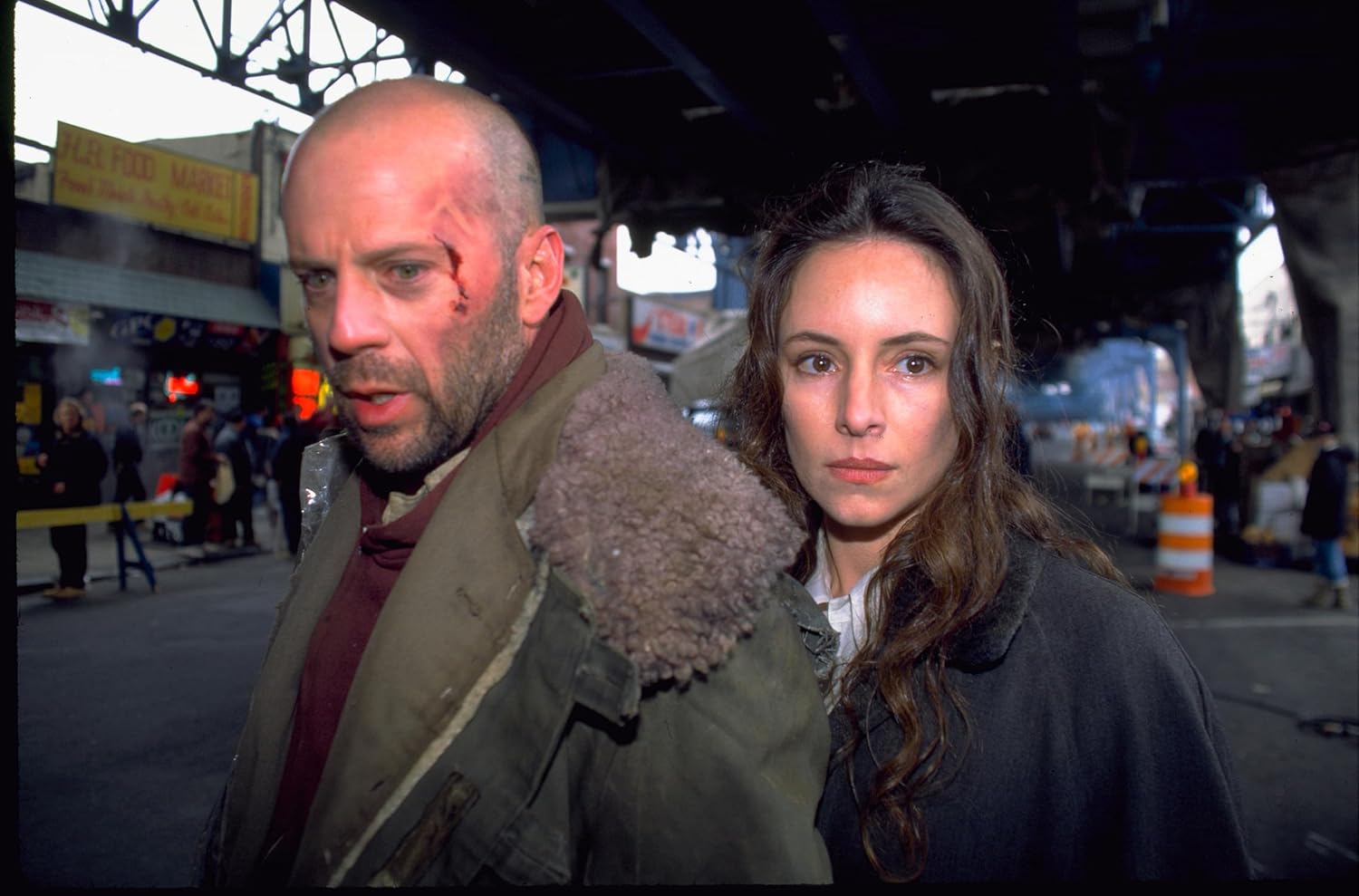

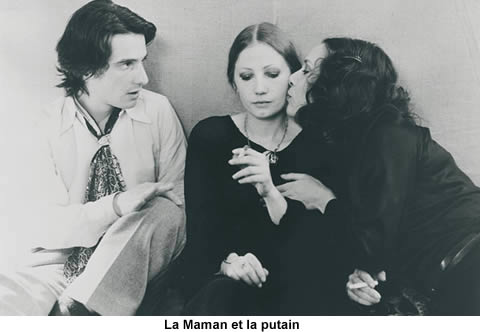

Photo : La Maman et la putain

De Jean Eustache, on ne retient souvent qu'un seul film : La Maman et la putain. Et encore, cette postérité-là est autant liée aux citations, complètes ou partielles, que des artistes contemporains ont pu en faire : mises en scène théâtrales du texte, sample de son sulfureux monologue final par le groupe Diabologum, jusqu'aux posters de l'affiche qui jonchent les chambres d'ados dans des films d'ici (Dans Paris) ou d'ailleurs (Les Berkman se séparent). Au-delà du fétichisme, cette œuvre de près de 4 heures sur les atermoiements d'un dandy parisien qui se démène avec les contradictions de la liberté sexuelle est le manifeste de toute la filmographie d'Eustache. Noir et blanc intensifiant le grain du 16 mm, prééminence du dialogue écrit avec une précision parfaite mais complètement réinventé par le jeu naturel des comédiens (Léaud, Lafont et Lebrun), et goût d'un cinéma en chambre souvent copié, jamais égalé. Manifeste aussi car, à l'exception notable mais essentielle de Pascal Thomas, aucun cinéaste français n'avait cherché à fixer aussi radicalement une période, les années 70, dans tous ses mouvements existentiels et sentimentaux. Un grand basculement dont le film, à l'instar de ceux tournés aux États-Unis à la même période, présente aussi l'échec prochain et le désenchantement qui l'accompagnera.Hors formatIl y a donc un avant et un après La Maman et la putain. Avant, Eustache réalise des moyens-métrages qui tournent autour du pot : Le Père Noël a les yeux bleus (1966), avec un Jean-Pierre Léaud déguisé en père noël pour approcher les jolies filles dans la rue. Les Mauvaises Fréquentations (1964) où deux dragueurs tentent désespérément d'emmener une jeune fille aguichante danser. Enfin, La Rosière de Pessac montre un Eustache documentariste qui filme l'élection de la fille la plus vertueuse de son village natal. Or, entre le début et la fin du tournage, mai 68 passe par là et change tout... Ce qui sera, grosso modo, la même chose pour le cinéma d'Eustache. Il continue à refuser le format long et persiste dans le documentaire (Le Cochon), mais c'est pour mieux préparer les 220 minutes de La Maman et la putain. À sa suite, il réalise son deuxième chef-d'œuvre, Mes petites amoureuses. La province remplace Paris, le point de vue est plus adolescent, mais l'enjeu est le même : comment s'arranger avec un désir naissant ? Plus accessible que son film précédent, Mes petites amoureuses reste une exception dans son œuvre. Il retourne ensuite à des formats hybrides et à des expériences cinématographiques et narratives radicales : ce sera Une sale histoire et Les Photos d'Alix, qui mettent en question le rapport entre vérité des images et mensonge du discours (à moins que ce ne soit l'inverse...). L'œuvre se termine prématurément par le suicide d'Eustache en 1982. Comme l'ultime postface du désespoir de La Maman et la putain...Rétrospective Jean EustacheÀ l'Institut LumièreJusqu'au 17 avril