Mardi 22 décembre 2015 Cette année à Grenoble, on a notamment eu droit à de la politique culturelle difficile à suivre et de l'art contemporain dans la tourmente.

De la rouille dans le moteur

Par Aurélien Martinez

Publié Mercredi 26 décembre 2012

Le Top 2012 de la rédaction et de nos lecteurs consacre deux films français, ce qui n'est pas forcément à l'image d'une année cinéma où le bon cinéma est venu de partout : des indépendants américains, du cinéma d'animation ou des cinéastes hors la loi. Bilan détaillé. Christophe Chabert

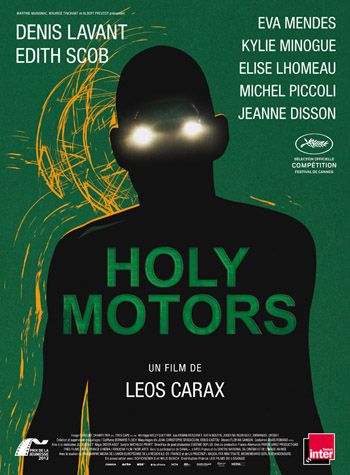

En près de six ans de Top Flop, on n'avait jamais vu ça : un quatuor français en guise de vainqueurs et de perdants de notre référendum. Côté winners, De rouille et d'os de Jacques Audiard et Holy Motors de Leos Carax ; côté losers, Un plan parfait de Pascal Chaumeil et Stars 80 du tandem Langmann / Forestier. À signaler que votre Top Flop est, niveau réalisateurs, similaire à celui de 2009, où Un prophète avait fini 1er du top, et à celui de 2008 avec Astérix aux jeux olympiques premier du flop.

Mais revenons à l'Hexagone, puisque c'est lui qui est mis à l'honneur : il y a un côté trompe-l'œil dans ce double sacre, tant l'année n'a pas forcément été faste en matière de cinéma français. Dans les près de 200 films sortis (ce qui représente quasiment un film sur deux !), produits ou majoritairement coproduits par la France, peu trouveront leur place sur les étagères de nos DVDtèques, et beaucoup ont déjà disparu des mémoires. 2012 a ainsi vu s'effondrer quelques fausses valeurs, dont le soutien inconditionnel (ou presque) de la presse nationale ne suffit plus à masquer la vacuité. On pense bien sûr à Olivier Assayas et son Après mai, mais aussi aux époux Klotz et leur horrible Low Life ; on pense aussi à Alain Resnais, dont les derniers films avaient déjà suscité un accueil poli mais distant, et qui, avec Vous n'avez encore rien vu, a surtout provoqué un ennui indescriptible.

Dans le cas de Leos Carax, on pensait sardoniquement avant de l'avoir vu qu'Holy motors allait faire le même effet : absent des écrans pendant treize ans (à l'exception de son segment pour le film Tokyo !), il a en définitive surpris son monde en se replaçant comme un cinéaste purement contemporain, capable de faire un cinéma unique dont on a abusivement dit qu'il était à clé et simplement autoréférentiel. Pourtant, Carax est un créateur d'images et d'univers qui peuvent s'apprécier sans considération extérieure, à condition toutefois de se laisser aller à une anti-structure aux antipodes du cinéma sur-scénarisé et par conséquent très formaté qui sévit ici, mauvaise imitation des méthodes pratiquées aux États-Unis.

Désastreux !

C'est bien à cela qu'on a assisté aussi cette année : des hi-concepts movies à la française, complètement nuls à force de vouloir se reposer uniquement sur un savoir-faire (pas toujours vérifié d'ailleurs) et des formules commerciales reposant sur le pitch, le matériau adapté ou les stars. Stars 80 en est l'exemple le plus flagrant, grand vide de mise en scène ne visant que le karaoké des spectateurs ; les suites avouées (2 days in New York, La Vérité si je mens, Pamela Rose, Astérix et Obélix : au service de sa majesté) ou les recyclages vite fait des succès précédents (Nous York, Un plan parfait, Main dans la main, Télé Gaucho) montrent aussi que le grand problème actuel du cinéma français se situe autant dans la production, où la rentabilité et le marketing prennent le pas sur un vrai travail de production exécutive, que du côté des créateurs, à qui on laisse carte blanche alors que tout devrait conduire à retoquer leurs projets.

Que dire lorsque l'on doit se farcir des daubes colossales comme Ma première fois, Mes héros, Ma première étoile (où l'on condamne les titres avec des pronoms possessifs), Mince alors !, ou Arrête de pleurer Pénélope ! (où l'on déconseille les titres avec des points d'exclamation à la fin) ? Que le cinéma français est loin de toute volonté exportatrice, se contentant de fournir une consommation purement locale qu'il faut, en tant que critique, se farcir stoïquement en attendant une bonne surprise au milieu — exemplairement, L'Air de rien, meilleure comédie et meilleur premier film français de l'année, hélas passé trop inaperçu.

Heureux !

Mais du côté de Hollywood, les choses n'ont pas forcément été grandioses non plus. Si Skyfall et The Dark knight rises ont trouvé d'ardents défenseurs, on peut aussi objecter qu'ils marquent un certain essoufflement de l'idée de blockbusters “adultes“, plus sombres et complexes que l'ordinaire des divertissements fabriqués à Hollywood. C'est toujours mieux qu'un Ghost rider, un épisode 3 tardif de Men in black ou, pire du pire, un dernier volet de Twilight ; mais on peut aussi leur préférer des films qui ont choisi de miser sur un nouvel optimisme, mélange de lucidité face à la gravité du monde et de foi dans la bonté retrouvée de leurs personnages.

En cela, le Cheval de guerre de Spielberg était sans doute en avance, un peu vite associé à un divertissement Disney alors que son approche du monde était avant tout celle d'un long chemin de l'obscurité vers la lumière. Idem pour Cameron Crowe et son très beau Nouveau départ, qui répondait en mode sincère à la mélancolie sarcastique de The Descendants d'Alexander Payne — autre bon film de l'année, cela dit. On pourrait presque y ajouter L'Odyssée de Pi de Ang Lee, qui trace le même sillon en y ajoutant une fantaisie technologique et expérimentale inattendue.

Aventureux !

Hollywood n'étant pas la totalité de l'Amérique, c'est du côté du cinéma indépendant que l'on a trouvé quelques-unes des plus belles révélations de l'année. On pense bien sûr à Benh Zeitlin et ses Bêtes du Sud sauvage, mais aussi à son prédécesseur comme vainqueur de Sundance, Sean Durkin, et son très beau Martha Marcy May Marlene. Sans oublier Jeff Nichols, dont le Take shelter était sorti la première semaine de janvier, et qui aurait fait un parfait concurrent au titre de cinéaste de l'année si la sortie de son tout aussi génial Mud n'avait été repoussée de décembre à avril.

Deux cinéastes américains bien aimés, enfin, se sont illustrés en 2012 : Wes Anderson, qui récolte une fois de plus une quasi-unanimité avec Moonrise kingdom ; et Steven Soderbergh, dont le cas ne cesse de s'épaissir. Auteur de deux films cette année (Piégée et Magic Mike), dont les projets pouvaient sembler ô combien impersonnels au départ (un thriller d'action, une comédie de mœurs autour d'un groupe de strip-teaseurs !), mais qui ont fait preuve d'une grande maîtrise de la mise en scène et, surtout, d'un artisanat cinématographique revenu à ses fondamentaux : une actrice ou un acteur comme point de départ, un tournage léger avec une équipe technique réduite, un montage rapide, et énormément d'idées au milieu. Depuis que Soderbergh ne cherche plus à occuper le centre du cinéma américain (l'époque Traffic / Ocean's eleven), il en est le plus grand franc-tireur, son expérimentateur le plus audacieux mais aussi le plus discret.

Diversement accueillis, les nouveaux opus de Coppola, Eastwood, Burton (fois deux, dans son cas) et Fincher montrent toutefois la puissance de feu des auteurs du cinéma américain, entre classicisme, modernité et expérimentations.

Animés !

Autre grand vainqueur de l'année : le cinéma d'animation. La production explose, mais la qualité aussi. Trois films ont fait figure de modèles au cours de l'année 2012 : Rebelle, Les Enfants-loups, Ame et Yuki et Ernest et Célestine. Trois films d'une folle ambition — le Pixar, sous-estimé, proposait le scénario le plus surprenant et complexe de l'année, le film de Hosoda imposait son réalisateur comme le meilleur successeur de Miyazaki, avec son univers propre et des thématiques extrêmement adultes, et Ernest et Célestine remplissait parfaitement son rôle de fantaisie pour petits tout en glissant de forts appels politiques aux grands — trois propositions très différentes ayant un point commun étonnant : ils envisagent le genre au féminin, que ce soit par le prisme d'une princesse qui ne veut pas se conformer aux obligations de son rang et de son sexe, une mère de famille cherchant à offrir l'éducation appropriée à des enfants partagés entre leur nature et leur culture, ou une petite souris qui remet en cause un ordre social.

Osés !

Enfin, on ne peut finir ce bilan sans parler du plus réjouissant : la formidable cinéphilie dont vous faites preuve et qui vous a permis de hisser en haut de votre Top des films qu'on n'attendait pas si haut. On pense en particulier au génial Bullhead, un premier film flamand qui n'a pas remporté un immense succès en salles, mais qui semble promis à devenir une œuvre culte. On y découvrait un immense acteur, Matthias Schoenaerts, qui éclaboussait de son talent trois mois plus tard De rouille et d'os de Jacques Audiard, grand film dont on a pu craindre qu'il fut un peu écrasé par sa présentation à Cannes — il n'en est visiblement rien.

De même, la sixième place du Killer Joe de William Friedkin montre que la qualité d'un film ne se mesure pas au nombre de ses entrées, et qu'une œuvre aussi virulente, violente et provocatrice peut aussi séduire le public. À l'heure de l'aseptisation généralisée des écrans, c'est un signal fort et extrêmement stimulant.

à lire aussi

vous serez sans doute intéressé par...

Mardi 22 décembre 2015 En 2015, on est tombés amoureux d'un musée et d'un artiste.

Mardi 22 décembre 2015 2015 aura été marquée par l'ouverture d'une nouvelle salle à Grenoble et la confirmation du talent d'une artiste que l'on suit depuis longtemps au Petit Bulletin.

Mardi 22 décembre 2015 Cette année, deux spectacles de théâtre nous ont fait un bien fou. Et un ponte de la danse a dû faire ses cartons.

Mardi 22 décembre 2015 De cette année de cinéma, on a retenu un chef-d’œuvre charnel et une escroquerie familiale.

Mardi 23 décembre 2014 L’award du meilleur film : Nymphomaniac

Avant même sa sortie, le (double) film de Lars von Trier a créé la polémique, qui ne s’est pas calmée lorsque (...)

Mardi 23 décembre 2014 Le Top 10 des lecteurs

1. Gone girl de David Fincher

2. Mommy de Xavier Dolan

3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson

4. Her de Spike (...)

Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB

1. Nymphomaniac de Lars Von Trier

2. Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan

3. The Grand Budapest hotel de Wes Anderson

4. Adieu au (...)

Mardi 23 décembre 2014 L'award de l'expo la plus geek : À quoi tu joues ?

Depuis juin dernier, la Casemate (le centre de culture scientifique grenoblois) s'est transformée en (...)

Mardi 23 décembre 2014 L’award de l’élue sympa : Corinne Bernard

On l’a croisée plusieurs fois (notamment en septembre pour un grand entretien) : oui, Corinne (...)

Mardi 23 décembre 2014 L’award de la langue qu’on aime bien entendre : le français

Juillet 2014 : le groupe Frànçois & the Atlas Mountains livre le meilleur concert de la (...)

Mardi 23 décembre 2014 L’award de celui qui aurait dû recevoir un award depuis longtemps : Grégory Faive

Octobre 2011 : le CLC d’Eybens, lieu notamment tourné vers la création (...)

Lundi 10 février 2014 "Nymphomaniac volume 1" (version longue) de Lars von Trier. "Kreuzweg" de Dietrich Brüggemann. "Historia de miedo" de Benjain Naishtat. "A long way down" de Pascal Chaumeil.

Vendredi 24 janvier 2014 Après "Les Beaux gosses", Riad Sattouf monte d’un cran son ambition de cinéaste avec cette comédie sophistiquée, aussi hilarante que gonflée, où il invente une dictature militaire féminine qu’il rend crédible par des moments de mise en scène très...

Vendredi 20 décembre 2013 L'award du meilleur film : Gravity d’Alfonso CuarónDepuis Les Fils de l’homme, on savait que Cuarón était un visionnaire… Avec Gravity, il l’a démontré au-delà de (...)

Vendredi 20 décembre 2013 Top 10

1/ Gravity d’Alfonso Cuarón2/ Inside Llewyn Davis de Joel & Ethan Coen3/ Mud de Jeff Nichols4/ Spring breakers d’Harmony Korine5/ L’Inconnu (...)

Vendredi 20 décembre 2013 Top 10

1/ Django unchained de Quentin Tarantino2/ Gravity d’Alfonso Cuarón3/ La Vie d’Adèle : chapitres 1 & 2 d’Abdellatif Kechiche4/ Mud de Jeff (...)

Jeudi 19 décembre 2013 L’award de la polémique qui fait du bien à la presse locale : celle autour de l’Ampérage

C’est en avril dernier que tout a commencé. L’Ampérage, salle (...)

Jeudi 19 décembre 2013 L’award du meilleur single made in Grenoble : Instant T de Peau

En juin dernier, la Grenobloise Perrine Faillet, alias Peau, sortait le beau clip de (...)

Jeudi 19 décembre 2013 L’award de l’expo la plus pop : Ultracore au Magasin

Si le Magasin – Centre national d’art contemporain nous perd parfois avec des expositions trop (...)

Jeudi 19 décembre 2013 L’award du meilleur espoir : la compagnie des Gentils

Ça fait un bout de temps que la petite bande issue en partie du conservatoire de Grenoble et (...)

Mardi 3 décembre 2013 PB awards, troisième édition. Dans notre numéro du 25 décembre, nous reviendrons sur l’année culturelle écoulée. L’occasion de décerner nos traditionnels PB awards (...)

Mercredi 3 juillet 2013 Ari Folman va là où on ne l’attendait pas après "Valse avec Bachir" : une fable de science-fiction qui interroge le futur du cinéma et mélange prises de vue réelles et animation vintage. Ambitieux, inégal mais souvent impressionnant, "Le Congrès"...

Vendredi 24 mai 2013 "Nebraska" d’Alexander Payne. "Michael Kohlhaas" d’Arnaud Des Pallières. "Magic Magic" de Sebastian Silva.

Jeudi 23 mai 2013 "Behind the candelabra" de Steven Soderbergh. "As I lay dying" de James Franco. "Grigris" de Mahamat Saleh Haroun. "Les Salauds" de Claire Denis.

Vendredi 5 avril 2013 Si la scène a bel et bien été, ces dernières années, le lieu de prédilection de Denis Lavant, c’est avant tout le cinéma qui a révélé au public ce drôle de corps, (...)

Mercredi 13 mars 2013 Projet épique, pharaonique et hors des formats, Cloud Atlas marque la rencontre entre l’univers des Wachowski et celui du cinéaste allemand Tom Tykwer, pour une célébration joyeuse des puissances du récit et des métamorphoses de...

Jeudi 20 décembre 2012 Les dix meilleurs et les dix pires films de 2012 selon la rédaction du Petit Bulletin.

Jeudi 20 décembre 2012 Les dix meilleurs et les dix pires films de 2012 choisis par nos lecteurs

Mercredi 19 décembre 2012 L’award du meilleur film de l’année : Holy Motors

De Leos Carax, on n’attendait plus grand chose, après treize ans de silence et un Pola X extrêmement (...)

Mercredi 19 décembre 2012 L’award de la meilleure une mensongère : le n°860

Pour illustrer notre dossier d’octobre dernier sur la faible place accordée aux femmes dans le monde (...)

Mercredi 19 décembre 2012 L’award de la meilleure exposition : Philippe Cognée au Musée de Grenoble

Le Musée de Grenoble est un joyau local (voire plus), dirigé par un Guy Tosatto qui (...)

Mercredi 19 décembre 2012 Les awards des meilleurs espoirs : Émilie Geymond et Julien Anselmino

À Grenoble, grâce à un vivier impressionnant (le Conservatoire d’art (...)

Mercredi 19 décembre 2012 L’award du meilleur fumoir pendant un festival : la tribune du Stade des Alpes

L’interdiction de fumer dans les lieux publics a poussé certains (...)

Mardi 4 décembre 2012 Quel concert vous a retournés cette année ? Quelle pièce de théâtre ou de danse vous a scotchés à votre siège ? Quel film vous a emportés ? Quelle expo vous a émus au (...)

Lundi 17 septembre 2012 C’est ce week-end l’inauguration officielle du nouveau Méliès, après une ouverture remarquée avec l’avant-première d’Holy Motors (film étendard de sa (...)

Vendredi 29 juin 2012 Six films (dont un court-métrage) en 28 ans, avec de grandes galères et de longues traversées du désert : la filmographie de Leos Carax est un roman. Christophe Chabert

Vendredi 29 juin 2012 Étonnant retour en grâce de Leos Carax avec "Holy motors", son premier long-métrage en treize ans, promenade en compagnie de son acteur fétiche Denis Lavant à travers son œuvre chaotique et un cinéma mourant. Qui, paradoxe sublime, n’a jamais été...

Lundi 18 juin 2012 Le samedi 23 juin, veille de la fête du cinéma, ouvrira le nouveau Méliès, qui abandonnera ainsi son unique écran rue de Strasbourg pour trois salles spacieuses en pleine Caserne de Bonne. Un déménagement et un agrandissement attendus de longue...

Vendredi 25 mai 2012 Curieuse édition du festival de Cannes, avec une compétition de bric et de broc pleine de films d’auteurs fatigués, et dont le meilleur restera celui qui annonça paradoxalement la résurrection joyeuse d’un cinéma mort et enterré. Du coup, c’est le...

Lundi 19 décembre 2011 L’award de l’expo blockbusterLe hors-les-murs du fameux et parisien Centre Pompidou sur Chagall et l’avant-garde russe (il ne fallait pas oublier la (...)